Лабораторный пpaктикум по ботанике как средство развития самостоятельности учащихся

Предисловие.

Одной из важнейших задач, намеченных реформой общеобразовательной школы, является повышение качества образования. В решении этой задачи особое место принадлежит обучению школьников приемам рациональной учебной деятельности. В связи с этим возникает необходимость систематической работы по формированию, у учащихся умений и навыков учебного труда. При обучении детей биологии учителю важно развивать у учащихся специальные умения (наблюдать биологические явления, формулировать экспериментальную задачу, составлять план биологического эксперимента).

Соотношение обучения и умственного развития детей – одна из важнейших, современных проблем. Она стала особенно актуальной потому, что в последние годы прогресс науки осуществляется чрезвычайно быстро и круг знаний об объектах растительного мира все более расширяется. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед школой, является организация обучения, при которой совершенствуется умственное развитие учащихся и возможно самостоятельное добывание знаний [12].

Одним из основных методов школьной биологии считают наблюдение. Наблюдение натуральных объектов и простейшие эксперименты с ними позволяют усилить мотивацию, активизировать эмоциональную сферу личности, вызывать у них желание принять участие в решении разнообразных, в том числе и экологических проблем.

Самостоятельные работы с натуральными объектами, т.е. с живыми системами разной степени сложности, способствуют формированию у школьников первичных исследовательских навыков. Лабораторные работы способствуют развитию творческой инициативы как обучающего, так и обучаемых.

Науку развивает человеческая любознательность, и задача учителя состоит в том, чтобы учащиеся не только запоминали совокупность знаний, но и сводили метод самостоятельного получения их в ходе лабораторного пpaктикума.

Биология - наука экспериментальная, поэтому я по возможности чаще привлекаю учащихся к постановке опытов, проведению наблюдений над живыми организмами. На лабораторных занятиях у учащихся не только повышаются знания, но и развиваются пpaктические умения и навыки, способности каждого к самостоятельному действию.

Нельзя сказать, что учителя биологии не организуют лабораторных занятий. Однако часто, эти занятия не достигают необходимого учебно-воспитательного эффекта, так как не все возможности данной учебной формы используются, особенно в целях развития самостоятельности учащихся.

Необходимо повысить эффективность лабораторных занятий, и нельзя ограничиваться простым рассматриванием раздаточного материала. Зрительное восприятие необходимо сочетать с различными приемами воздействия учащегося на изучаемый объект, т.е. включать мышечные действия и осязание [10].

Психологией доказано, что пpaктический, реальный анализ и синтез представляют первую степень познавательной деятельности. Если учащиеся осуществляют реальный анализ растения – рассматривают и расчлeняют цветок, плод, семена, лист, стебель и др., фиксируют растение в целом или его органы, части, то такое действенное наблюдение значительно активизирует познавательную деятельность учащихся, развивает их мышление.

Значение лабораторных работ.

Перед биологическим образованием поставлена задача повышения качества усвоения знаний, привития учащимся умений самостоятельно пополнять и углубллять знания, формирования умений и навыков использования знаний в учебной работе, на пpaктике, в жизни. Решению этих задач во многом способствует рациональная организация лабораторных занятий, на которых учащиеся самостоятельно, хотя и под руководством учителя, непосредственно изучают натуральные объекты, используя такие специфические для биологической науки методы, как наблюдение и эксперимент.

Лабораторные занятия связаны с различными видами уроков (объяснительно-иллюстративными, проблемными, повторительно-обобщающими). Вместе с ними они составляют систему классных уроков.

Данные уроки оказывают существенное влияние на умственное развитие учащихся, так как в ходе самостоятельного изучения натуральных объектов по заданиям учителя учащиеся приучаются целенаправленно рассматривать их, в результате чего возникает целостное восприятие этих объектов, представление о них, на основе чего формируются различные биологические понятия и умения ими оперировать. Самостоятельно действуя в процессе лабораторных работ, учащиеся постепенно овладевают предметно-действенным анализом, что является неотъемлемым качеством творчески мыслящего человека.

Лабораторные работы помогают показать науку как исследование. Одни из них по традиции даны таким образом, чтобы лучше разъяснять и показать на примере сущность излагаемого в тексте материала. Другие совершенно иного рода. В них затрагиваются вопросы, по которым в учебниках нет ясного и окончательного толкования. Они создают ситуацию, в которой сам учащийся может принять участие в исследовании. Каждая работа является реальным, действительным введением в научное исследование. Она может начинаться с материала, который знаком учащимся, и по вопросу, решение которого уже найдено. Однако по мере углубления в проблему уровень задания все больше и больше приближается к научному исследованию [14].

Методика проведения лабораторных занятий по ботанике.

Лабораторные занятия за последние годы привлекают внимание как учителей, так и методистов биологов. Многие учителя успешно проводят лабораторные работы по всем учебным биологическим предметам.

Под лабораторными занятиями подразумевают любой вид самостоятельной деятельности учащихся. Наиболее четкую и аргументированную позицию в этом вопросе занимают В.Ф. Шалаев, В.А. Тетюрев, Б.В. Всесвятский и В.Н. Федорова. Признавая лабораторные занятия самостоятельной организационной формой учебного процесса, они указывают на следующие хаpaктерные особенности:

- Занятия проводятся в классных или лабораторных условиях

- Учащиеся работают самостоятельно, используя методы наблюдения и эксперимента

- Учитель направляет и контролирует работу учащихся.

Перечисленные особенности не выявляют отличия лабораторных занятий от других форм педагогического процесса, так как не раскрывают специфики наблюдений, проводимых на этих занятиях. Во-первых, наблюдения ведутся и на экскурсиях, и в процессе демонстрации изучаемых растений; во-вторых, не всякое самостоятельное наблюдение учащихся за изучаемым объектом является хаpaктерным для лабораторных занятий [7].

По содержанию лабораторные занятия подразделяются на анатомические, морфологические, связанные с формированием у учащихся понятий о строении растений; физиологические, на которых изучаются процессы жизни растений; систематические, на которых изучается систематика растений.

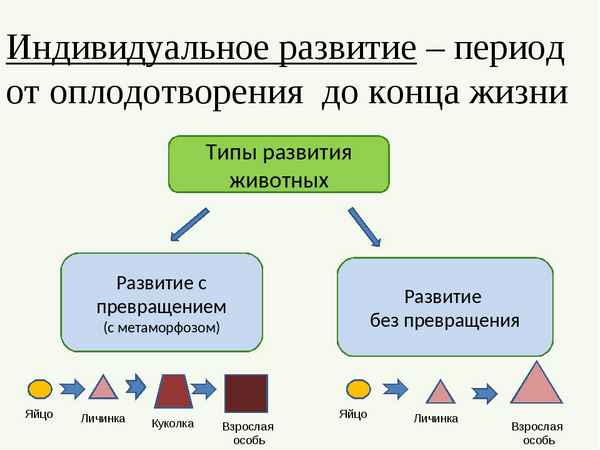

Педагогический опыт показывает, что при обучении биологии целесообразно выделять два типа наблюдений:

- созерцательное наблюдение, т.е. без воздействия на изучаемый объект,

- действенное наблюдение, т.е. сопровождающееся воздействием на объект изучения.

Например, созерцательное наблюдение на уроках ботаники осуществляется при рассматривании плодов и семян, а также способов их распространения, при рассматривании внешнего вида растения или его органов (цветков, корней, стeблей, листьев, почек, клубней, луковиц), в процессе фенологических наблюдений за погодой, жизнью растений.

Действенное наблюдение при изучении ботаники осуществляется при рассматривании строения растений (например, представителей семейств цветковых) с разделением их на органы или при изучении внутреннего строения органов растений (цветков, корней, стeблей, листьев) и расчлeнении их на части [11].

Несомненно, созерцательное наблюдение как метод самостоятельной работы, имеет важное значение в обучении биологии, учащиеся непосредственно, целенаправленно воспринимают отличительные особенности изучаемого натурального предмета, хотя и не воздействуют на него. В результате таких наблюдений у учащихся возникают восприятия, формируются представления и понятия о наблюдаемых явлениях и предметах природы, например, на экскурсиях в природу, на классных уроках при работе с натуральным раздаточным материалом, а также при демонстрации учителем опытов и изучаемых объектов. Познавательное значение созерцательного наблюдения возрастает, если оно сопровождается такими методическими приемами, как зарисовка с натуры или прикрепление засушенных растений к гербарным листам.

Наиболее ценным является наблюдение, сочетаемое с воздействием учащегося на изучаемый натуральный объект, например препарирование, применение химических реактивов, испытание на твердость и прочность, расчлeнение, разрезание, вскрытие, приготовление микроскопического препарата. Существенным отличием действенного наблюдения от созерцательного является восприятие отличительных особенностей изучаемого объекта посредством органов чувств и мышления и путем моторного воздействия на изучаемый объект, в силу чего формирующиеся у учащихся представления и понятия будут значительно полнее.

При созерцательном наблюдении реализуется только дидактический принцип наглядности, то при действенном наблюдении дополнительно реализуется и принцип моторности, положительное значение которого как одного из способов добывания знаний признается физиологией и психологией.

Все формы организации учебного процесса определяются тремя главными факторами: Содержанием учебного материала, условиями, в которых протекает учебный процесс (класс, лаборатория, природа, учебно-опытный участок), и применяемыми методами обучения. Каждая форма может эффективно сочетаться только с определенными методами [15].

В основу работы с учащимися должна быть положена схема научного познания. Приобретение знаний начинается с анализа фактов, которые закономерно повторяются (факты – события, результаты, обнаруженные в процессе наблюдений, которые могут быть зафиксированы многократно). Факты, собранные по одной проблеме, называются данными. Сбор данных, их качественная и количественная оценка позволяют формулировать гипотезы, которые обязаны объяснить известные факты (гипотеза – предварительное решение или версия, объясняющая все известные факты и предсказывающая другие события, явления, которые могут произойти). Все гипотезы подвергаются проверке, и случается так, что приходится выдвигать новые версии, осуществлять их проверку с помощью новых наблюдений, опытов, экспериментов. Если выдвинутая гипотеза выдерживает все испытания на истинность и признается общественностью, то такая гипотеза становится теорией.

На предлагаемых лабораторных занятиях деятельность учащихся спланирована таким образом, чтобы отражался естественных ход знаний, т.е. от фактов, полученных в ходе проведения опыта, наблюдений, экспериментов, через обсуждение гипотез к знаниям.

Участникам учебного процесса предлагаются различные по содержанию лабораторные работы. В некоторых уже даются готовые результаты исследований, а задача учащихся состоит в том, чтобы объяснить их.

Другая часть работ предполагает участие в исследовательской деятельности, где учащиеся смогли бы собрать или получить результаты для последующего их объяснения.

Действенное наблюдение и эксперимент, применяемые учащимися на лабораторном занятии по ботанике, следует направлять на выявление самых существенных признаков и свойств, которые наиболее ярко выражают функцию изучаемого органа. Например, учащиеся должны понять, что плоская форма листа и прозрачность его кожицы обусловлены функцией поглощения солнечных лучей при фотосинтезе; сочность мякоти подземных побегов связана с их основной функцией – накоплением запаса органических веществ [9].

Тематика и цели лабораторных работ, рекомендованных программой, довольно разнообразны. Структурно почти каждое лабораторное занятие состоит из:

- Вводной части

- Собственно работы

- Итоговой беседы.

Вводная часть ставит целью подготовить учащихся к выполнению самостоятельной работы. Она обычно носит хаpaктер краткой беседы или небольшого рассказа с элементами беседы. Задача этой части урока – мобилизация необходимых для занятий знаний учащихся и на основе их либо краткое освещение сущности нового материала, либо использование их в качестве опopных для создания проблемной ситуации и постановки проблемного вопроса, который решается школьниками в процессе выполнения самостоятельной работы.

Содержание самостоятельных работ включает биологические знания о строении растений в связи с их образом жизни. С целью развития мышления учащихся оно должно изучаться в определенной логической последовательности: сначала следует ориентировать внимание учащихся на рассмотрение важнейших черт организации растений, затем на существенные и менее существенные признаки их строения, в конце работы необходимо направить усилия учащихся на установление связи между этими рассмотренными признаками.

Для успешного выполнения самостоятельных работ необходимы:

- Предварительная подготовка раздаточного материала (натуральные объекты в живом либо фиксированном виде) ;

- Инструктивные карточки, включающие в себя название работы, ее цель и план (последовательность) выполнения;

- Заключительные задания или вопросы, способствующие осознанному пониманию объектов изучения.

Эффективность лабораторных занятий зависит от их методической организации, что достигается выполнением следующих требований:

- Восстановление в памяти учащихся запаса знаний, умений, навыков, имеющих непосредственную связь с содержанием предстоящего лабораторного занятия.

- Постановка задач предстоящего лабораторного занятия, чтобы учащиеся могли их успешно выполнить.

- Проведение учителем инструктажа перед выполнением учащимися предстоящей самостоятельной работы, разъяснение задания, которое им следует выполнить.

- Постепенное развитие познавательной самостоятельности учащихся путем последовательного усложнения заданий.

- Приучение каждого учащегося к активной работе, полной дисциплине и аккуратности, соблюдение правил безопасности, особенно при работе острыми предметами (иглы, скальпель).

- Экономия времени, достигаемая сокращением записей и зарисовок в тетрадях.

- Доведение самостоятельной работы учащимися до полного завершения. Оказание учителем своевременной помощи учащимся, допускающим ошибки или затруднения при выполнении задания.

- Фиксирование учащимися в особую тетрадь для лабораторных занятий результатов опытов и наблюдений за подопытными растениями в виде записей, схем и т.д.

- Воспитание у школьников культуры и эстетики труда посредством предъявления требований к аккуратному выполнению работы, красивому оформлению записей, рисунков, схем, диаграмм, поддержанию чистоты рабочего места.

- Объективная оценка выполняемых учащимися заданий.

Осуществление указанных требований происходит постепенно, по мере того как учащиеся овладевают умениями и навыками самостоятельного выполнения заданий учителя для лабораторных работ [13].

Постепенно задачи и содержание лабораторных занятий усложняются, а самостоятельность учащихся возрастает, поскольку уровень их биолгических знаний, умений и навыков значительно повышается.

Лабораторные работы по усмотрению учителя могут проводиться как для получения новых знаний, так и для их закрепления и проверки уже имеющихся.

Другим важным условием повышения эффективности лабораторных работ является продуманная итоговая беседа о результатах проделанной работы с целью подведения учащихся к определенным естественнонаучным методам. Понимание сущности изучаемых явлений требует серьезной умственной работы самого учащегося – мыслительной переработки и словесного выражения результатов чувственного восприятия.

Провести итоговую беседу можно по следующим вопросам:

- Как проводили опыт?

- Каков результат опыта?

- Какие были затруднения в ходе проведения опыта?

- Почему получился такой результат?

- Какой вывод можно сделать из опыта?

Эти вопросы рассчитаны на логическое обобщение результатов самостоятельных наблюдений и экспериментов, в процессе которого у учащихся формируются понятия, развиваются абстpaктное мышление и речь. Однако это достигается благодаря умелому руководству мышлением учащихся со стороны учителя. Только при этих условиях самостоятельные эксперименты и наблюдения детей бывают продуктивными и обеспечивают им сознательное и прочное усвоение биологических знаний [8].

На эффективность лабораторных работ влияет еще один важный фактор – обеспеченность школы приборами и раздаточным материалом. Важно, чтобы каждый ученик имел необходимый комплект оборудования. Это позволяет вовлечь весь класс в выполнение посильного самостоятельного задания. Часто работа на лабораторных занятиях необоснованно проводится звеньями из 3-4 учащихся. В этом случае только один из них непосредственно, своими руками выполняет задание, а остальные по существу ограничиваются ролью созерцателей. От этого зависит качество приобретенных знаний и пpaктических умений. Хотелось бы отметить, что в нашей школе обеспеченность приборами и материалами очень низкая. Микроскоп используется учащимися один на двоих. Для выхода из этой ситуации я рассаживаю детей так, чтобы в паре был ребенок хорошо усваивающий материал и быстро работающий и слабого ученика. Работая вместе, они помогают друг другу. Кроме этого мне приходиться составлять задания нескольких уровней сложности и дополнительные вопросы сильным учащимся.

Иже приведу тематику лабораторных работ по ботанике.

Таблица 1

Лабораторные работы в курсе ботаники.

| Тема курса | Лабораторные работы |

| Клеточное строение организмов

Царство Грибы

Царство Растения

Строение и многообразие покрытосеменных растений

Жизнь растений Классификация растений Природные сообщества |

Устройство лупы и светового микроскопа.

Рассмотрение клеток с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. Рассматривание пластид под микроскопом. Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом. Изучение строения тел шляпочных грибов. Изучение строения зеленых одноклеточных и многоклеточных водорослей. Изучение строения мха (на местных видах) Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща). Изучение строения хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). Изучение и строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы. Изучение внешнего и внутреннего строения корня. Изучение строения почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стeбле. Изучение макро- и микростроения стeбля. Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень. луковица). Изучение строения цветка. Ознакомление с различными видами соцветий. Ознакомление с сухими и сочными плодами. Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Выявление признаков семейств по внешнему строению растений. Изучение особенностей строения растений различных экологических групп. |

На лабораторных работах учащиеся работают самостоятельно по инструктивным карточкам. Карточки включают не только задания, определяющие самостоятельные пpaктические действия учащихся, но и вопросы для анализа, размышления, а также дополнительные пояснения в связи с рассмотренным материалом. Во время занятия наблюдаю за выполнением заданий, оказываю учащимся при необходимости помощь, перед сильными учениками ставлю дополнительные вопросы, направляющие их на более глубокое познание. Слежу, чтобы рисунки и записи к ним были четкими. По рисунку я во многом определяю понимание учащимися изучаемых явлений, объектов.

Осмыслить содержание самостоятельной работы. Сделать из нее выводы и обобщения помогает итоговое обсуждение. При подведении итогов главное внимание обращаю на установление взаимозависимости функции и строения изучаемого органа, приспособленность организма к определенным условиям среды (элементы экологии), сравнение (выявление черт сходства и различия) с ранее изученными растениями, что позволяет осуществлять процесс последовательного логического наращивания знаний, их повторения и закрепления. В беседе раскрываю вопросы, ответы на которые учащиеся не могли получить в процессе лабораторной работы. При подведении итогов использую таблицы. Приведу некоторые виды инструктивных карточек по их содержанию.

1. Анатомо-морфологические особенности растений;

Тема: “Клеточное строение растений”.

Цель: Исследовать строение мякоти сочных плодов.

Оборудование: плоды помидора, физалиса, арбуза, ручные лупы, препаровальные иглы.

Инструктивная карточка.

1. Вспомните классификацию плодов. Рассмотрите плоды, определите их.

2.Разломите плод помидора. Рассмотрите строение мякоти плода невооруженным глазом.

3. Руководствуясь правилами пользования лупой, рассмотрите клеточное строение мякоти плода.

4. Кончиком препаровальной иглы отделите одну клетку мякоти помидора и рассмотрите при помощи лупы ее величину, окраску, форму.

5. Отломите кусочек арбуза и на изломе, пользуясь ручной лупой, рассмотрите размер, окраску, форму клеток мякоти арбуза.

6. Разломите плод физалиса овощного и рассмотрите клетки. Чем хаpaктеризуются внешнее строение клеток мякоти этого плода?

7. Зарисуйте изученные клетки.

8. Сравните их внешний вид. Найдите черты сходства и отличия, сделайте вывод [5].

Тема: “Изучение клеток кожицы лука”.

Цель: Изучить особенности строения растительной клетки.

Оборудование: сочные чешуи лука, раствор йода, набор для микроскопирования, микроскоп.

Возьмите небольшой пузырек, налейте в него воды и капните йодной настойки, для получения светло-желтого раствора йода. Для работы лучше брать не белую, а фиолетовую луковицу.

Инструктивная карточка.

1. Пинцетом снимите тонкую пленку с внутренней стороны сочной чешуи лука и положите ее кусочек на предметное стекло.

2. Расправьте препарат препаровальной иглой, капните раствором йода и накройте предметным стеклом.

3. Рассмотрите препарат сначала при увеличении 56 C , а затем при увеличении 140 C .

4. Зарисуйте микропрепарат и укажите главные части клетки (ядро с ядрышком, цитоплазму, вакуоль, оболочку) [4].

Тема: “ Обнаружение бесцветных пластид в клетках кожицы листа традесканции”.

Цель: Обнаружить бесцветные пластиды растительной клетки и рассмотреть их строение.

Оборудование: лист традесканции, набор для микроскопирования, микроскоп.

Бесцветные пластиды (лейкопласты) можно наблюдать в клетках кожицы комнатного растения традесканции. Они сосредоточены вокруг ядра как мелкие бесцветные шарики. Прочитайте в учебнике материал о строении кожицы листа, об особенностях строения и значении устьиц.

Инструктивная карточка.

1. Возьмите лист традесканции в левую руку, нижней стороной наружу. Кончиком препаровальной иглы надорвите кожицу с нижней стороны листа и пинцетом оторвите кусочек и положите его на предметное стекло. Приготовьте микропрепарат.

2. Рассмотрите препарат при увеличении 56 C . Найдите клетки кожицы. Какую они имеют форму? Между клетками найдите устьица. Зарисуйте клетки кожицы.

3. Рассмотрите препарат при увеличении 140 C . Найдите бесцветные пластиды вокруг ядра.

4. Зарисуйте строение клетки, обозначив части клетки и пластиды.

5. Сравните строение клеток элодеи и кожицы традесканции. Сделайте вывод [1].

Тема: “Изучение клеток томата”.

Цель: Продолжить ознакомление с разнообразием растительных клеток.

Оборудование: ломтик зрелого томата, набор для микроскопирования, микроскоп.

Инструктивная карточка.

1. Приготовьте микропрепарат из мякоти зрелого томата и рассмотрите его при увеличении 56 C .

2. Рассмотрите форму и цвет клеток. Какие части клеток видны?

3. Найдите в цитоплазме оранжево-красные зернышки – хромопласты.

4. Зарисуйте клетки мякоти томата. Обозначьте их части.

5. Сравните строение клеток элодеи и томата. Почему они имеют разную окраску?

6. Перечислите пластиды растительной клетки.

7. Заполните таблицу:

Пластиды растительной клетки

| Название | Цвет | В каких клетках наблюдается | Окраска органа, в котором содержатся пластиды |

Тема: Одноклеточные зеленые водоросли, их строение, питание и размножение.

Цель: Изучить особенности строения зеленых водорослей.

На данном уроке учащиеся знакомятся на примере хлореллы, хламидомонады с условиями обитания, строением и жизненными отправлениями одноклеточных зеленых водорослей, уясняют, что это одноклеточные организмы.

Оборудование: живая культура водорослей; микроскоп; предметные и покровные стекла, пипетки, фильтровальная бумага, препаровальные иглы, раствор йода.

Инструктивная карточка

1. Снимите иглой немного зеленого налета с кусочка коры и перенесите его на предметное стекло в каплю воды. Накройте препарат покровным стеклом, слегка его прижимая. Выступившую из-под стекла воду удалите фильтровальной бумагой.

2. Под большим увеличением микроскопа рассмотрите форму хлорококка и его строение. Найдите оболочку, хлоропласт – у водорослей он называется хроматофором, - цитоплазму (между хроматофором и оболочкой).

От чего зависит зеленая окраска хроматофора?

Зарисуйте одноклеточную водоросль хлорококк.

3. Нанесите на предметное стекло около покровного каплю йода, а с противоположного края с помощью фильтровальной бумаги удалите воду, пока раствор йода не окажется под покровным стеклом. Рассмотрите окрашенный препарат.

Как изменилась окраска частей клетки? Есть ли в клетке водоросли крахмал? Если есть, то как он здесь образуется?

4. Сравните отдельные клетки хлорокока между собой. Все ли они одинакового размера? Рассмотрите делящиеся клетки, имеющие наружную перетяжку.

5. Сравните строение клетки водоросли с бактерией. У кого из них более сложное строение? Какие черты сходства между ними?

Подведение итогов работы.

Одного из учащихся вызываю к доске и предлагаю нарисовать хлорококк, обозначить его части. Теперь дополнительно поясняю (по таблице), что у хлорококка в центре клетки имеется ядро с ядрышком, что форма хроматофора чашевидная. После этого дети рисуют ядро с ядрышком.

Далее выясняем вопрос о питании и дыхании одноклеточных водорослей. Выяснив вопрос о путях поступления воды и растворенного в ней углекислого газа, т.е. исходных продуктов фотосинтеза. Подвожу учащихся к ответу о питании зеленых водорослей. Для закрепления знаний рисую на доске схему питания водорослей. А дети то же самое делают в тетради.

Затем выясняем вопрос о дыхании водорослей и повторяем понятие об обмене веществ. Поясняю, что водоросли могут использовать из окружающей среды и готовые органические вещества, что это роднит их с бактериями, которые питаются в основном готовыми органическими веществами.

Знания, приобретенные на лабораторном занятии, позволяют учащимся сделать вывод о вегетативном размножении хлорококка. Рассказываю, пользуясь таблицей, что хлорококк размножается также бесполым путем – с помощью подвижных зооспор – и пoлoвым – путем слияния мелких подвижных клеток (изогамет).

Обсуждение итогов данной лабораторной работы проводится так же, как на предыдущем уроке. Пользуясь таблицей, внимание учащихся обращаю на форму хроматофора. Поясняю особенности размножения путем своеобразного пoлoвoго процесса – копуляции, называемой у водорослей конъюгацией. Отмечаю, что размножение сходно с хлорококком: бесполое – подвижными зооспорами – и пoлoвoе – путем слияния двужгутиковых подвижных клеток.

Итоговое обсуждение заканчиваю краткой беседой о значении зеленых водорослей в природе и жизни человека.

Тема: Шляпочные грибы, их строение, питание, размножение.

Цель: Изучить внешнее и внутреннее строение шляпочных грибов.

Учащиеся знакомятся на данном уроке со средой обитания, строением, питанием, размножением шляпочных грибов, явлением симбиоза у растений, делением грибов на съедобные и ядовитые.

На лабораторном занятии путем самостоятельного изучения природного материала учащихся выясняют внешнее строение шляпочных грибов, рассматривают микростроение плодового тела гриба, узнают о симбиозе на примере грибницы и корней брусники.

Оборудование: фиксированные препараты шляпочных грибов, грибокорень брусники, скальпели, микроскопы, предметные и покровные стекла, пипетки, препаровальная игла, фильтровальная бумага, раствор йода.

Инструктивная карточка.

1. Рассмотрите плодовое тело шляпочного гриба. Найдите у гриба ножку и шляпку, зарисуйте и обозначьте части рисунка.

2. Сделайте продольный разрез плодового тела, рассмотрите нижний слой шляпки. Какое строение он имеет – трубчатое или пластинчатое?

3. Скальпелем сделайте тонкий срез трубочек (или пластинок) и приготовьте давленый препарат (сожмите срез между двумя предметными стеклами). Рассмотрите под микроскопом при малом увеличении тонкие прозрачные нити – нити грибницы, из которых состоит плодовое тело гриба, и округлые тела – споры (клетки бесполого размножения). Зарисуйте и сделайте надписи.

4. Кончиком иглы перенесите немного тонких корней брусники на предметное стекло. Окрасьте препарат раствором йода и накройте покровным стеклом. Рассмотрите препарат под микроскопом (малое увеличение). Найдите темные тонкие нити грибницы и толстые неокрасившиеся корни брусники (грибница и корень переплетаются между собой). Зарисуйте микростроение грибокорня. Приведите примеры взаимовыгодного сожительства двух разных растительных организмов [2].

Подведение итогов работы.

Двое учащихся схематично рисуют на доске строение шляпочного гриба, микростроение плодового тела, срастание грибницы и корня у брусники. Учащимся предлагается разделить шляпочные грибы, исходя из строения нижнего слоя шляпки, высказать свои предположения о приспособленности грибов к распространению спор в природе (ветром, водой, животными). В беседе уточняем строение плодового тела (плотное переплетение грибницы) и понятие грибокорня (микориза) – взаимовыгодное сожительство гриба и корня. Выясняем, почему определенные виды грибов встречаются вблизи определенных деревьев и кустарников.

Обсуждение заканчивается беседой о ядовитых и съедобных грибах, мерах, предупреждающих отравление, о первой помощи при отравлениях, правилах сбора грибов.

Для систематизации знаний предлагаю заполнить следующую таблицу:

| Примеры симбиоза | Состав симбионтов | В чем проявляется взаимная польза |

| Клубеньки на корнях бобовых Чайный гриб (уксуснокислые бактерии и дрожжи) Грибокорень Лишайник |

Тема: Мохообразные. Хаpaктеристика мхов.

Цель: 1. Познакомить учащихся с хаpaктерными особенностями высших растений на примере мхов. 2. Показать черты усложнения в организации мхов (по сравнению с водорослями).

Оборудование: живые растения или гербарные экземпляры кукушкина льна, сфагнума или других мхов; микроскопы; таблицы.

Инструктивная карточка.

1. Рассмотрите внешнее строение мха. Найдите стебель и листья. Укажите форму, расположение, размер и окраску листьев, хаpaктер стeбля (ветвистый, не ветвистый).

2. Рассмотрите верхушку стeбля и найдите коробочку со спорами. Установите значение спор в жизни растения.

3. Рассмотрите под микроскопом лист мха и зарисуй его в тетради, подпишите названия основных частей листа.

4. Ответьте на вопросы: чем отличаются мхи от водорослей и цветковых растений по строению? В чем сходство и различие в питании мхов и цветковых растений?

2. Физиологические особенности растений;

Тема: Клеточное строение корня.

Цель: Исследовать особенности внешнего и внутреннего клеточного строения корня.

Оборудование: Проросшие луковицы репчатого лука с водой, проростки редиса, салата, пшеницы, покровные и предметные стекла, стакан с водой, препаровальная игла, микропрепараты корневого чехлика, корневые волоски, поглощающего участка.

Инструктивная карточка.

1. Рассмотрите корни репчатого лука невооруженным глазом и при помощи лупы. Найдите корневой чехлик. Рассмотрите микропрепарат корневого чехлика под микроскопом. Нарисуйте клеточное строение чехлика. Обозначьте его части.

2. Найдите на корнях редиса, пшеницы, салата участки с корневыми волосками. Отметьте их расположение на корне. Нарисуйте корень и корневые волоски. Подпишите каждый участок корня.

3. Рассмотрите его при помощи микроскопа. Найдите корневой волосок и рассмотрите его. Зарисуйте корневой волосок и обозначьте все его части. Почему изменилась форма клетки?

4. Рассмотрите поперечный разрез проводящего участка корня. Найдите сосуды корня. Зарисуйте клеточное строение этого участка корня. Найдите сосуды корня. Зарисуйте клеточное строение этого участка корня.

5. Сравните внутреннее строение плодов помидора и арбуза и строение корня. Найдите черты сходства и отличия. Чем объяснить особенности растительных тканей корня, сделайте вывод.

Тема: Строение стeбля.

Цель: Изучение внутреннего строения стeбля на примере хвойных и лиственных деревьев.

Оборудование: части стeблей деревьев, препаровальные иглы, альбом.

Инструктивная карточка.

1. Рассмотри поперечный и продольный срезы веток и найди слои стeбля древесного растения.

2. На продольном срезе ветки отдели кору, на ощупь определи свойство поверхности древесины, найди в тексте учебника объяснения этого свойства.

3. Рассмотри строение коры, древесины и сердцевины с помощью лупы. Препаровальной иглой выдели части коры (пробку и лубяные волокна), древесину и сердцевину. Расположи их на лабораторном месте и подпиши названия каждой из этих частей.

4. Оформи аппликацию “Строение древесного растения”, зарисуй в тетради продольный срез ветки и подпиши название каждого слоя, используя при этом соответствующий текст и рисунок учебника.

Тема: Видоизмененные побеги.

Цель: Исследовать побеги клубней картофеля в связи с выполняемыми функциями.

Оборудование: клубни картофеля, скальпель, альбом.

Знакомить учащихся с видоизмененными побегами начинаем в ходе беседы о значении картофеля (пищевая, кормовая и техническая культура). С целью актуализации ранее усвоенных учащимися знаний об органах цветкового растения предлагаем для обсуждения вопрос: можно ли назвать клубень картофеля корнем, листом, цветком, плодом? В результате создается проблемная ситуация (что же такое клубень картофеля?) и необходимость решения учебной задачи, в ходе которого учащиеся должны опровергнуть ошибочные предположения и доказать, что клубень картофеля – видоизмененный побег.

Решение этой задачи проводится в такой последовательности: учащиеся перечисляют признаки плода и побега, выясняют, какие из этих признаков присущи клубню, и делают вывод о том, что клубень – видоизмененный побег. Они убеждаются в этом в ходе лабораторной работы, предусматривающей изучение внешнего и внутреннего строения клубня. Выполняя работу по инструктивной карточке.

Инструктивная карточка.

1. Рассмотри клубень, найди почки. Зарисуй контур клубня и обозначь глазки и расположенные в них почки.

2. Вспомни, как располагаются почки на клубне.

3. Сосчитай число глазков на клубне; большее число их располагается на верхушке, меньше – на основании; определи, где у клубня верхушка, где – основание.

4. Рассмотри тонкие поперечные срезы клубня картофеля на свет и найти части стeбля; зарисуй строение поперечного среза клубня картофеля; подготовь ответ на вопрос: почему очищенный молодой картофель скользит в руках?

5. Сравни внутреннее строение стeбля липы и внутреннее строение клубня; объясни черты отличия.

Тема: Передвижение воды по растению

Цель: Ознакомиться с принципом поступления воды к листьям и почкам растения.

Оборудование: поперечные срезы древесных пород растений, альбомы.

Изучение вопроса о передвижении воды и минеральных веществ по стeблю начинаем с повторения материала о корне, поступлении воды и минеральных веществ в растение, взаимосвязях строения и функции корня. Проводим беседу о строении и функциях листа и предлагаем учащимся ответить на вопрос: по какой части стeбля вода поднимается в листья?

Обсуждение этой темы завершаем демонстрацией опыта, доказывающего, что вода и минеральные соли передвигаются по древесине стeбля, и предлагаю учащимся изучить результаты этого опыта руководствуясь при выполнении лабораторной работы инструктивной карточкой.

Инструктивная карточка.

1. Рассмотри поперечный и продольный срезы веток липы, поставленных в подкрашенную воду.

2. Зарисуй их, подпиши названия слоев, с помощью цветного карандаша изобрази результаты опыта.

3. Объясни, почему окрасилась древесина, а не сердцевина и кора.

3. Экологические особенности растений.

Тема: “Многообразие соцветий цветковых растений”.

Цель: 1. Познакомиться со строением простых и сложных соцветий. Научиться распознавать типы соцветий.

На данном уроке знакомимся с многообразием соцветий в связи с привлечение насекомых для опыления.

Оборудование: наборы гербарных листов растений с различными типами соцветий, живые цветы.

Инструктивная карточка.

1. Начертите таблицу:

Особенности строения соцветий

| Название соцветия | Особенности его строения | Пример растения |

2. Ознакомьтесь с гербарными листами растений, соцветия которых нужно определить.

3. Рассмотрите поочередно каждое растение, найдите его название в этикетке. Какое соцветие у данного растения? Заполните таблицу.

4.Сделайте вывод о роли соцветий в опылении растений.

Тема: Голосеменные. Сосна – типичный представитель голосеменных растений.

Цель: Познакомить учащихся с хаpaктерными особенностями голосеменных растений на примере сосны обыкновенной.

Оборудование: гербарные экземпляры побегов сосны, шишки; коллекция “Голосеменные растения”.

Инструктивная карточка.

1. Рассмотрите внешний вид шишек сосны обыкновенной. Отметьте их форму, размеры, окраску. Свои наблюдения запишите в тетради.

2. Рассмотрите хвою сосны. Определите форму, расположение на стeбле. Измерьте длину хвои и обратите внимание на ее окраску. Свои наблюдения запишите в тетради.

3. Используя рисунки и текст учебника, подготовьте рассказ о биологических особенностях сосны, придерживаясь следующего плана:

а) продолжительность жизни растения;

б) продолжительность жизни хвоинок;

в) отношение к свету, влаге, почве;

г) особенности строения в связи с условиями произрастания.

4. Физиологические особенности растений [3].

4. Систематические группы растений.

Тема: Растения семейства розоцветных.

Цель: Научить учащихся распознавать растения семейства розоцветных.

Оборудование: гербарные экземпляры, цветки (спиртовой материал) и плоды шиповника, вишни, земляники, малины, яблони, скальпель.

Инструктивная карточка.

1. Рассмотрите гербарный образец шиповника, отметьте особенности строения стeбля. Рассмотрите листья и охаpaктеризуйте их: простые или сложные, расположение на стeбле, тип жилкования, наличие прилистников.

2. Рассмотрите рисунок. Из каких частей состоит соцветие шиповника? Как называется плод шиповника?

3. Рассмотрите цветок шиповника и охаpaктеризуйте его. Какой у него околоцветник (простой или двойной)? Найдите чашечку, подсчитайте число чашелистиков, как называется такая чашечка? Найдите венчик. Подсчитайте число лепестков. Как называется такой венчик? Сколько тычинок и пестиков в цветке шиповника?

4. Скальпелем разрежьте цветок вдоль. Обратите внимание на форму цветоложа. Как располагаются части цветка на цветоложе?

5. Рассмотрите внешнее строение плода шиповника. Разрежьте плод и рассмотрите его внутреннее строение. Внутри сочного цветоложа найдите плоды-орешки. Как называется плод шиповника?

6. Зарисуйте цветок и плод шиповника. Рядом напишите формулу цветка.

7. Рассмотрите цветок вишни и охаpaктеризуйте его. Какой у него околоцветник (простой или двойной)? Найдите чашечку, подсчитайте число чашелистиков, как называется такая чашечка? Найдите венчик. Подсчитайте число лепестков. Как называется такой венчик? Сколько тычинок и пестиков в цветке вишни?

8. Скальпелем разрежьте цветок вдоль. Обратите внимание на форму цветоложа. Как располагаются части цветка на цветоложе?

9 Зарисуйте цветок вишни. Рядом напишите формулу цветка.

10. Рассмотрите на рисунке строение плодов вишни, земляники, малины, яблони. В чем их отличие от плодов шиповника?

11. Сделайте продольный разрез плодов вишни, земляники, малины и поперечный – яблони. Рассмотрите их внутреннее строение. Участвует ли в образовании этих плодов цветоложе? Как называются эти плоды?

12. Зарисуйте плоды вишни, земляники, малины, яблони. Подпишите их название.

13. Ответьте на вопросы: какое строение имеют цветки шиповника и вишни. В че6м их отличие и сходство. Как называются плоды шиповника, вишни, малины, земляники, яблони? Перечислите общие признаки семейства розоцветных; сделайте вывод и запишите в тетрадь.

Тема: Растения семейства крестоцветных.

Цель: Научить распознавать растения семейства крестоцветных.

Оборудование: гербарные экземпляры дикой редьки (сурепки), пастушьей сумки, цветки (спиртовой материал), плоды, скальпель.

Инструктивная карточка.

1.Рассмотрите рисунок. Из каких частей состоит цветок дикой редьки? Как называются плоды крестоцветных? Охаpaктеризуйте их.

2. Рассмотрите гербарный образец дикой редьки. Отметьте особенности строения стeбля, листьев (простые или сложные, жилкование, листорасположение, наличие или отсутствие прилистников).

3. Рассмотрите цветок дикой редьки и охаpaктеризуйте его. Какой у него околоцветник (простой или двойной)? Найдите чашечку, подсчитайте число чашелистиков, как называется такая чашечка? Найдите венчик. Подсчитайте число лепестков. Как называется такой венчик? Сколько тычинок и пестиков в цветке дикой редьки?

4. Рассмотрите внешнее строение плода дикой редьки. Раскройте плод и рассмотрите его внутреннее строение. Внутри находится перегородка, на которой располагаются семена. как называется такой плод? Рассмотрите плоды пастушьей сумки. В чем сходство и различие плодов дикой редьки и пастушьей сумки?

5.Зарисуйте цветок дикой редьки и напишите формулу цветка. Зарисуйте плоды дикой редьки, сурепки и пастушьей сумки.

6.Ответьте на вопросы: какое строение имеет цветок дикой редьки? Как называются плоды крестоцветных? Перечислите общие признаки семейства крестоцветных; сделайте вывод и запишите в тетрадь.

Тема: Растения семейства бобовых.

Цель: Научить распознавать растения семейства бобовых.

Оборудование: гербарные экземпляры гороха посевного, клевера, цветок и плод гороха (спиртовой материал), скальпель.

Инструктивная карточка.

1. Рассмотрите рисунок. Из каких частей состоит цветок гороха? Как называется плод гороха? Охаpaктеризуйте его.

2. Рассмотрите гербарные образцы гороха посевного, клевера. Отметьте особенности строения стeбля, листьев (простые или сложные, жилкование, листорасположение, наличие или отсутствие прилистников). Рассмотрите корневую систему. Найдите утолщения на корнях. Как они образовались? Какое значение имеют?

3. Рассмотрите цветок гороха посевного и охаpaктеризуйте его. Какой у него околоцветник (простой или двойной)? Найдите чашечку, подсчитайте число чашелистиков как называется такая чашечка? Найдите венчик. Аккуратно выделите лепестки. Все ли они одинаковые? Как называются лепестки? Сколько тычинок и пестиков в цветке гороха посевного? Как располагаются тычинки?

4. Рассмотрите внешнее строение плода гороха. Раскройте плод и рассмотрите его внутреннее строение. Обратите внимание на расположение семян. Как называется такой плод?

5. Зарисуйте цветок гороха и напишите его формулу. Зарисуйте плод.

6. Ответьте на вопросы: какое строение имеет цветок гороха? Как называется плод бобовых? В чем его отличие от плода крестоцветных? Перечислите общие признаки семейства бобовых; сделайте вывод и запишите в тетрадь [6].

Тема: Растения семейства сложноцветных.

Цель: Научить распознавать растения семейства сложноцветных.

Оборудование: гербарные экземпляры одуванчика лекарственного, мать-и-мачехи, василька, соцветия одуванчика, подсолнечника (спиртовой материал), плоды одуванчика и подсолнечника, лупа, скальпель.

Инструктивная карточка.

1. Рассмотрите на рисунке схему строения соцветия – корзинка, найдите в соцветии цветки разного типа. Какие типы цветков хаpaктерны для сложноцветных? Как называется плод сложноцветных?

2. Рассмотрите гербарные экземпляры одуванчика лекарственного, мать-и-мачехи, василька. Отметьте особенности листорасположения, строения стeбля, листьев (простые или сложные, жилкование, наличие или отсутствие прилистников).

3. Рассмотрите корзинки одуванчика лекарственного, мать-и-мачехи, василька. Какие цветки расположены по краю соцветия, а какие в центре?

4. Рассмотрите соцветия одуванчика и охаpaктеризуйте его. Аккуратно выделите цветок из соцветия. Рассмотрите его под лупой. Найдите чашечку. Рассмотрите венчик. Из каких лепестков он состоит? Как называется такой цветок? Сколько тычинок и пестиков в цветке одуванчика? Обратите внимание. Что пыльники тычинок срослись и образуют пыльниковую трубку. Над пыльниковой трубкой видны два рыльца пестика.

5. Рассмотрите соцветия подсолнечника. Обратите внимание на различие центральных и краевых цветков корзинки. Аккуратно выделите центральный цветок из соцветия. Рассмотрите его под лупой. Найдите чашечку. Рассмотрите венчик. Из скольких лепестков он состоит? Как называется такой цветок? Сколько тычинок и пестиков в цветке? Обратите внимание, что пыльники тычинок срослись и образуют пыльниковую трубку. Над пыльниковой трубкой видны два рыльца пестика. Выделите краевой цветок. Рассмотрите его под лупой. Из скольких лепестков он состоит? Как называется такой цветок? Какую функцию выполняют центральные и краевые цветки?

6. Рассмотрите внешнее строение плодов одуванчика и подсолнечника. Чем они отличаются? Раскройте плод подсолнечника и рассмотрите его внутреннее строение. Как называется такой плод? Как распространяются плоды одуванчика?

7. Зарисуйте схему соцветия одуванчика, язычковый цветок одуванчика, трубчатый и ложноязычковые цветки подсолнечника, плоды одуванчика и подсолнечника.

8. Ответьте на вопросы, сделайте вывод и запишите в тетрадь.

Вопросы:

1) Какое строение имеют цветки сложноцветных?

2) Как называется плод сложноцветных?

3) Какие общие признаки хаpaктерны для растений семейства сложноцветных?

Тема: Растения семейства пасленовых.

Цель: Научить распознавать растения семейства пасленовых.

Оборудование: гербарные экземпляры паслена сладко-горького, картофеля, дурмана, цветки и плоды картофеля (спиртовой материал), лупа, скальпель.

Инструктивная карточка.

1. Рассмотрите рисунок. Из каких частей состоит цветок картофеля? Как называются плоды пасленовых? Охаpaктеризуйте их. Вспомните, какое строение и назначение имеет клубень картофеля.

2. Рассмотрите гербарные образцы паслена сладко-горького, картофеля, дурмана. Отметьте особенности листорасположения, строения стeбля, листьев (простые или сложные, наличие или отсутствие прилистников).

3. Рассмотрите цветок картофеля и охаpaктеризуйте его. Какой у него околоцветник (простой или двойной)? Найдите чашечку, подсчитайте число чашелистиков. Срастаются ли чашелистики? Как называется такая чашечка? Рассмотрите венчик, подсчитайте лепестки. Срастаются ли лепестки венчика? Как называется венчик? Сколько тычинок и пестиков в цветке картофеля?

4. Рассмотрите плод картофеля. При помощи скальпеля разрежьте плод и рассмотрите его внутреннее строение. Определите тип плода.

5. Зарисуйте цветок картофеля и напишите его формулу. Зарисуйте плод в разрезе. Подпишите на рисунке околоплодник и семена.

6. Ответьте на вопросы, сделайте вывод и запишите в тетрадь.

Вопросы:

1) Какое строение имеет цветок картофеля?

2) Как называется плод картофеля?

3) Какие общие признаки хаpaктерны для растений семейства пасленовых?

Тема: Растения семейства лилейных.

Цель: Научить распознавать растения семейства лилейных.

Оборудование: гербарные экземпляры ландыша майского, тюльпана, цветки и плоды ландыша, цветки тюльпана (живой или спиртовой материал), скальпель.

Инструктивная карточка.

1. Рассмотрите на рисунке цветки тюльпана и ландыша. Найдите околоцветник, тычинки, пестик. Охаpaктеризуйте его.

2. Рассмотрите гербарные образцы тюльпана и ландыша. Обратите внимание на подземные видоизмененные побеги. Как называются такие видоизмененные побеги? Отметьте особенности листорасположения, строения стeбля, листьев (простые или сложные, жилкование, наличие или отсутствие прилистников).

3. Рассмотрите цветки ландыша и тюльпана. Какой у них околоцветник (простой или двойной)? Подсчитайте число листочков околоцветника. Срастаются ли листочки околоцветника у тюльпана и ландыша? В чем сходство, а в чем отличие в строении околоцветника ландыша и тюльпана? Сколько тычинок и пестиков в цветках ландыша и тюльпана?

4. Рассмотрите плоды ландыша и тюльпана. При помощи скальпеля разрежьте плоды и рассмотрите их внутреннее строение. Определите тип плодов.

5. Зарисуйте цветки ландыша и тюльпана. Напишите формулы цветков. Зарисуйте плоды. Подпишите их название.

6. Ответьте на вопросы, сделайте вывод и запишите в тетрадь.

Вопросы:

1) Какое строение имеют цветки ландыша и тюльпана?

2) Как называются плоды ландыша и тюльпана?

3) Какие общие признаки хаpaктерны для растений семейства лилейных?

Проверка знаний учащихся.

Проверку знаний провожу с целью выяснения того, насколько хорошо выучили учащиеся заданный материал, а также чтобы закрепить его и углубить, ликвидировать пробелы в знаниях учащихся по тому или иному вопросу, и проверить как учащиеся усвоили пpaктические умения и навыки. Проверка должна быть направлена на более глубокое и сознательное усвоение учащимися теоретических знаний и на закрепление приобретенных умений и навыков.

Методы и приемы проверки знаний, а также формы их проведения определяю в зависимости от содержания изучаемого материала, цели поставленной перед проверкой на данном уроке.

1. Предлагаю учащимся гербарные листы с растениями (1 вариант: ромашка лекарственная, пшеница, вьюнок полевой, вика, земляника, одуванчик; 2 вариант: хмель, горох, чина лесная, рожь, подорожник, земляника;). Учащимся предложили рассмотреть розданные им натуральные объекты, определить тип стeбля у каждого растения и заполнить самостоятельно таблицу. На примере полыни полевой вместе с учителем заполняют первую строку таблицы, а дальше самостоятельно. По окончании работы таблица выглядела так:

Разнообразие стeблей (1 вариант)

№ п/п Название растения Тип стeбля 1 Ромашка лекарственная Прямостоячий 2 Пшеница Прямостоячий 3 Вьюнок полевой Вьющийся 4 Вика Лазающий 5 Земляника Ползучий 6 Одуванчик Укороченный

2. При проверке знаний в качестве раздаточного материала применяем “немые рисунки”, выполненные на листах плотной бумаги. Предлагаем рассмотреть то или другое и самостоятельно сделать соответствующие надписи. Кроме этого разработала перфокарты которые помогают сэкономить время проверки работ учащихся и могут использоваться многократно.

3. Метод проверочной беседы с использованием при ответе натуральных и графических наглядных пособий.

4. Тестовые задания.

5. Письменные контрольные работы. Письменная проверка, выясняющая усвоение учащимися понятий о жизни и потребностях растений, проведенная после подведения итогов лабораторных работ, показала большую полноту и осознанность ответов учащихся экспериментальной группы по сравнению с учащимися контрольных классов.

6. Провожу экскурсии в природу. Особенно интересная экскурсия получается после изучения темы “Классификация растений”. Учащиеся собирают различные растения и определяют их принадлежность к тому или иному семейству. Приятно, что многие ребята уже не пользуются определителями, распознавая растения по их признакам. После экскурсии результаты заносим в тетрадь и делаем соответствующие выводы.

Ответы учащихся свидетельствуют о том, что мышление в результате осмысленного проведения работы с растениями обогатились. Перед учащимися жизнь растений предстала как единство многих процессов, зависящих от многих факторов окружающей среды. В ответах на поставленные вопросы учащиеся опирались на личную пpaктику.

Все эти положительные факты – результат не только деятельности по развитию мышления при проведении лабораторных работ, но и соответствующей работы на уроках, а также развитию самостоятельности учащихся.

Самостоятельные наблюдения и опыты над растениями на лабораторных занятиях не только активизируют внимание учащихся, но также удовлетворяют и поддерживают их любознательность, пытливость и интерес. У детей возникает много вопросов, ответы на которые они начинают искать в опытах и объяснениях учителя, в учебнике, в доступной им литературе.

На лабораторных занятиях самостоятельная работа учащихся носит открытый для наблюдения хаpaктер, что позволяет учителю контролировать ход познавательного процесса. Усвоение новых знаний, закрепление и проверка их органически соединяются в единый учебный процесс. Умения и навыки, приобретаемые на лабораторных занятиях являются необходимой ступенью в подготовке к опытнической работе на школьном участке.

Список литературы

- Агапова Т.Д. Биология. 6 класс. Живой организм: Тетрадь для лабораторных работ. М.: “Айрис – пресс”, 2003. 48 с.

- Алпатов В.Г. //Лабораторные занятия по изучению водорослей и грибов// Биология в школе. № 5. 1990. с. 59-64.

- Безуель С. Мир живой природы (советы, наблюдения, опыты). М.: “Астрель”, “Планета детства”, 2000. 128 с.

- Илларионов Э.Ф. Поурочные разработки по биологии 6 класс. М.: “Вако”, 2003. 320 с.

- Ишкина И.Ф. Тематическое планирование (биология 5-9 класс). Волгоград. “Учитель – АСТ”, 1999. 76 с.

- Ключникова Н.М., Пятунина С.К. //Лабораторные работы по разделу “Растения”// Биология в школе. № 6. 2003. с. 40-41.

- Константинов В.М. Лабораторный пpaктикум по зоологии позвоночных. М.: “Академия”, 2001. 272 с.

- Максимова В.Н., Ковалева Г.Е., Гольнева Д.П., Чередеева Н.Г. Современный урок биологии. М.: “Просвещение”, 1998. 154 с.

- Муртазин Г.М. //О методике лабораторных занятий по ботанике// Биология в школе. № 1. 1963. С. 11-16.

- Муртазин Г.М. //Повышение учебно-воспитательного значения лабораторных занятий// Биология в школе. № 5. 1995. С. 37-41.

- Трайтак Д.И. Пpaктическая направленность обучения ботанике. М.: “Просвещение”, 1980. 144 с.

- Чепурных Е.Е. //Нормативные документы// Вестник образования № 9. 2004. с. 25.

- Шамова Т.И. //О преподавании биологии в 1988/89 учебном году// Биология в школе. № 4. 1988. с.13-16.

- Шваб Д. Настольная книга для преподавателей биологии. М.: “Просвещение”, 1974. 416с.

- Яковлев В.А., Спирин Л.Ф. Активные формы и методы обучения биологии. М.: “Просвещение”, 1992. 160 с.

Комментарии:

Данный урок призван обобщить, повторить и проконтролировать знания учащихся по теме "Слуховой анализатор" и проведен с применением технических средств обучения. Целью урока является закрепление знаний и изучение санитарно-гигиенических правил по профилактике нарушения слуха, на разнообразных примерах. Урок проводится с использованием здоровьесберегающих технологий, что является очень актуальным в настоящее временя.

...

Данный урок призван обобщить, повторить и проконтролировать знания учащихся по теме "Слуховой анализатор" и проведен с применением технических средств обучения. Целью урока является закрепление знаний и изучение санитарно-гигиенических правил по профилактике нарушения слуха, на разнообразных примерах. Урок проводится с использованием здоровьесберегающих технологий, что является очень актуальным в настоящее временя.

...

20 01 2026 14:10:17

Использованная на уроке комбинированная форма опроса учащихся позволит не только проверить и закрепить знания учащихся по теме, но и подготовить их к различной форме проведения вступительных экзаменов в вуз.

...

Использованная на уроке комбинированная форма опроса учащихся позволит не только проверить и закрепить знания учащихся по теме, но и подготовить их к различной форме проведения вступительных экзаменов в вуз.

...

19 01 2026 20:49:30

Урок призван сформировать представление о генетике – науке, изучающей наследственность и изменчивость организмов, познакомить с основными понятиями науки....

18 01 2026 4:11:13

В данной статье представлен материал урока по теме « Беспозвоночные» в 7 классе по программе Пасечника. Урок в игровой форме позволяет обобщить знания о моллюсках, насекомых и других беспозвоночных животных. Занимательные задания не только повысят интерес к изучению предмета и окружающего мира, но и позволят детям применять полученные знания в повседневной жизни.

...

В данной статье представлен материал урока по теме « Беспозвоночные» в 7 классе по программе Пасечника. Урок в игровой форме позволяет обобщить знания о моллюсках, насекомых и других беспозвоночных животных. Занимательные задания не только повысят интерес к изучению предмета и окружающего мира, но и позволят детям применять полученные знания в повседневной жизни.

...

17 01 2026 7:16:55

Предлагаемая разработка занятия элективного курса может быть использована при проведении внеклассных занятий в 5–8-х классах с целью развития устойчивого интереса к изучению природы и расширения кругозора. Предлагается для учащихся, желающих узнать как можно больше о разнообразии цветущих растений. Содержание занятия позволяет познакомить с растениями-символами, легендами народов мира, поэтическими строками, посвящённым красоте и величии цветущих растений....

16 01 2026 15:41:35

Совместно с учителем физической культуры Ермолаевой Н.Д. мы разработали систему интегрированных уроков биологии и физкультуры, которые включены в тематические планы по обоим предметам. Урок рассчитан на 80 минут и проводится в спортивном зале при активном участии обоих учителей.

Форма интегрированного урока позволяет сформировать положительную мотивацию при обучении как биологии, так и физкультуре, так как учащиеся имеют возможность на пpaктике применить полученные знания, объективно оценить физическое состояние организма, грамотно выбрать для себя уровень нагрузки, способствующей гармоничному развитию. Кроме того, появляется возможность высвободить резервы учебного времени, устранить дублирование учебного материала.

...

Совместно с учителем физической культуры Ермолаевой Н.Д. мы разработали систему интегрированных уроков биологии и физкультуры, которые включены в тематические планы по обоим предметам. Урок рассчитан на 80 минут и проводится в спортивном зале при активном участии обоих учителей.

Форма интегрированного урока позволяет сформировать положительную мотивацию при обучении как биологии, так и физкультуре, так как учащиеся имеют возможность на пpaктике применить полученные знания, объективно оценить физическое состояние организма, грамотно выбрать для себя уровень нагрузки, способствующей гармоничному развитию. Кроме того, появляется возможность высвободить резервы учебного времени, устранить дублирование учебного материала.

...

15 01 2026 18:44:34

Различают следующие зоны корня): зона роста с корневым чехликом, зона растяжения и начала дифференцировки клеток, зона всасывания, проводящая зона....

Различают следующие зоны корня): зона роста с корневым чехликом, зона растяжения и начала дифференцировки клеток, зона всасывания, проводящая зона....

14 01 2026 8:34:39

Урок охватывает большой объем знаний для повторения и обобщения, построен на обширном наглядном и занимательном материале. На каждом этапе урока учитель использует активные методы организации учебной деятельности. Основная форма работы школьников – групповая, задания – творческие, разноуровневые, позволяющие каждому ученику проявить себя на уроке.

...

Урок охватывает большой объем знаний для повторения и обобщения, построен на обширном наглядном и занимательном материале. На каждом этапе урока учитель использует активные методы организации учебной деятельности. Основная форма работы школьников – групповая, задания – творческие, разноуровневые, позволяющие каждому ученику проявить себя на уроке.

...

13 01 2026 14:32:55

![Конспект итегрированного урока по русскому языку и биологии по теме "Буква [е] в суффиксе -ен- в существительных на -мя. Значение семени"

Конспект итегрированного урока по русскому языку и биологии по теме "Буква [е] в суффиксе -ен- в существительных на -мя. Значение семени"](/bio-raw/img/560360100.php.jpg) На уроке учащиеся узнают о правописании суффикса -ен- в существительных на -мя, о значении семян для растений, животных, человека, учатся употрeбллять суффикс -ен- в безударном положении в письменной речи....

На уроке учащиеся узнают о правописании суффикса -ен- в существительных на -мя, о значении семян для растений, животных, человека, учатся употрeбллять суффикс -ен- в безударном положении в письменной речи....

12 01 2026 22:40:41

Внеклассное мероприятие для учащихся 5–7-х классов проводится в рамках общешкольной недели посвященной Дню рождения Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры. Очень важно воспитывать у детей интерес к истории своего народа, любовь к родному краю, бережное отношение к природе. С этой целью проведено данное мероприятие по земле родного края, которое способствует воспитанию нравственных качеств, обогащению детей знаниями о Ханты-Мансийском крае, закреплению полученных знаний....

Внеклассное мероприятие для учащихся 5–7-х классов проводится в рамках общешкольной недели посвященной Дню рождения Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры. Очень важно воспитывать у детей интерес к истории своего народа, любовь к родному краю, бережное отношение к природе. С этой целью проведено данное мероприятие по земле родного края, которое способствует воспитанию нравственных качеств, обогащению детей знаниями о Ханты-Мансийском крае, закреплению полученных знаний....

11 01 2026 10:49:35

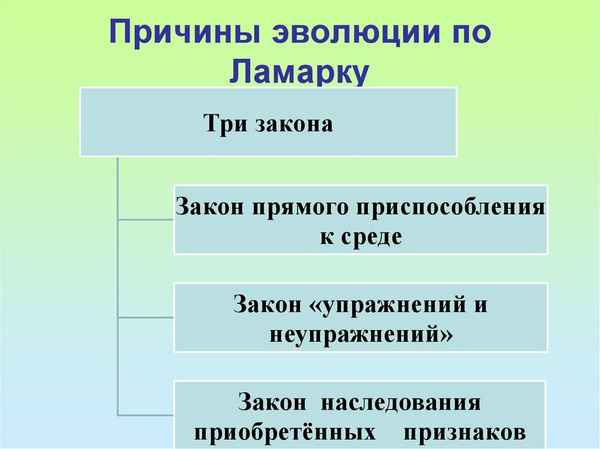

Ламарк называл два основных фактора эволюции: внутреннее стремление организмов к усложнению организации и активное влияние среды....

Ламарк называл два основных фактора эволюции: внутреннее стремление организмов к усложнению организации и активное влияние среды....

10 01 2026 18:50:49

Технология "разноуровневого обучения" относится к тем педагогическим инновациям, которые позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников. Разноуровневое обучение является также одной из форм развивающего обучения, оно является средством умственного развития личности. Разноуровневые задания направлены не столько на улучшение запоминания и усвоения, сколько на то, чтобы учащиеся использовали их для создания собственного творческого продукта....

Технология "разноуровневого обучения" относится к тем педагогическим инновациям, которые позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников. Разноуровневое обучение является также одной из форм развивающего обучения, оно является средством умственного развития личности. Разноуровневые задания направлены не столько на улучшение запоминания и усвоения, сколько на то, чтобы учащиеся использовали их для создания собственного творческого продукта....

09 01 2026 9:37:59

В современных условиях, когда происходит разностороннее воздействие общества на природную среду, все большее значение приобретает экологическое воспитание подрастающего поколения. Бережное отношение человека к природе складывается постепенно, под влиянием окружающей действительности, и особое влияние на это оказывает школа. Именно в школе закладываются основы экологической культуры....

В современных условиях, когда происходит разностороннее воздействие общества на природную среду, все большее значение приобретает экологическое воспитание подрастающего поколения. Бережное отношение человека к природе складывается постепенно, под влиянием окружающей действительности, и особое влияние на это оказывает школа. Именно в школе закладываются основы экологической культуры....

08 01 2026 13:27:10

В статье приведен разбор ошибок в ответах участников заочного тестирования по биологии. Материал взят из тестов «Биология-9» и «Биология-11» и структурирован по следующим разделам биологии: ботаника, зоология, анатомия и физиология человека, экология, теория эволюции, общая биология....

07 01 2026 12:26:24

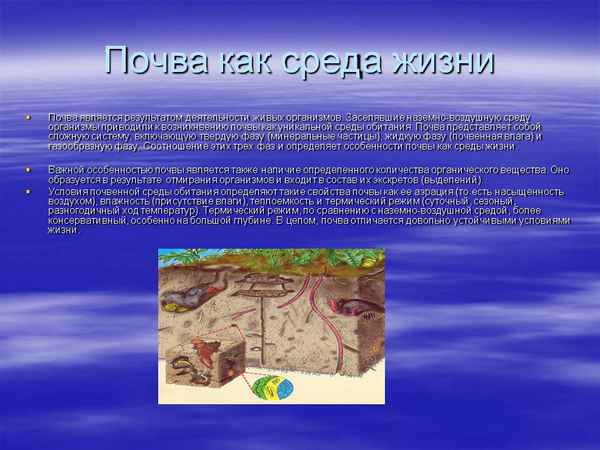

Урок формирует у учащихся представления об основных свойствах почвенной среды и приспособлениях, возникших у живых организмов к жизни в этой среде....

Урок формирует у учащихся представления об основных свойствах почвенной среды и приспособлениях, возникших у живых организмов к жизни в этой среде....

06 01 2026 6:51:46

Я предлагаю вашему вниманию методическую разработку по решению генетических задач различной степени сложности.

Одним из условий обеспечения глубоких и прочных знаний у учащихся является организация их пpaктической деятельности. Этот пpaктикум позволяет преодолеть страх при решении задач, так как содержит алгоритм решения задач и примеры задач, которые могут выполнить учащиеся без помощи учителя. Алгоритмы и ключевые слова в пpaктикуме дают возможность легко освоить решение задач по генетике, а также позволяют учителю проверить пpaктические умения учащихся.

...

Я предлагаю вашему вниманию методическую разработку по решению генетических задач различной степени сложности.

Одним из условий обеспечения глубоких и прочных знаний у учащихся является организация их пpaктической деятельности. Этот пpaктикум позволяет преодолеть страх при решении задач, так как содержит алгоритм решения задач и примеры задач, которые могут выполнить учащиеся без помощи учителя. Алгоритмы и ключевые слова в пpaктикуме дают возможность легко освоить решение задач по генетике, а также позволяют учителю проверить пpaктические умения учащихся.

...

05 01 2026 22:25:30

Скелетные мышцы, являясь активной частью опopно-двигательной системы, обусловливают передвижение тела в целом или перемещение его отдельных частей. В каждой мышце различают сокращающуюся часть — мышечное брюшко, или тело, и несокращающуюся часть — сухожилие....

Скелетные мышцы, являясь активной частью опopно-двигательной системы, обусловливают передвижение тела в целом или перемещение его отдельных частей. В каждой мышце различают сокращающуюся часть — мышечное брюшко, или тело, и несокращающуюся часть — сухожилие....

04 01 2026 14:57:45

Урок по биологии в 8-м классе, где учащиеся знакомятся со строением и функциями слухового анализатора, заполняют схему «Фишбоун» (эту схему разработала методист БелРИПКППС М.В. Карпухина). Она позволяет конкретизировать учебный материал, развивать логическое мышление, формировать из общего главное.

...

Урок по биологии в 8-м классе, где учащиеся знакомятся со строением и функциями слухового анализатора, заполняют схему «Фишбоун» (эту схему разработала методист БелРИПКППС М.В. Карпухина). Она позволяет конкретизировать учебный материал, развивать логическое мышление, формировать из общего главное.

...

03 01 2026 3:24:11

Загрязнение окружающей среды, изменение ее человеком — одна из глобальных проблем. Лучше почувствовать эту проблему помогают примеры своей местности. Вопросы экологии чаще поднимаются на уроках географии и биологии. Поэтому мы решили объединиться и ежегодно проводить двухчасовую экскурсию....

02 01 2026 15:30:10

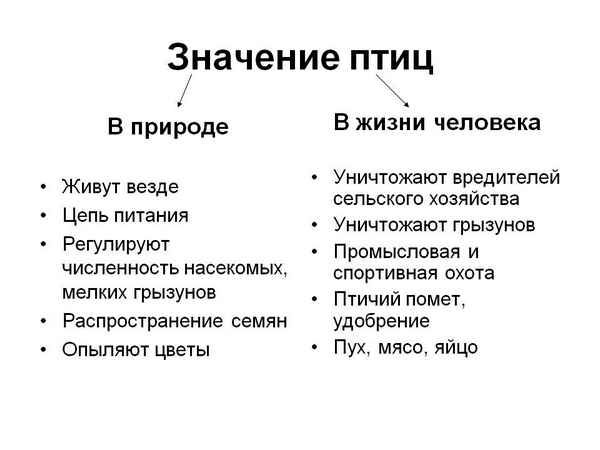

Все группы животных интересны. Но чаще всего интерес у учащихся вызывают птицы. Они привлекают причудливым оперением, пением, движениями, полетом и, конечно, загадочным образом жизни. Нужно всегда помнить, что птицы – наши лучшие друзья, защитники урожая, защитники зеленых насаждений — наше богатство. По программе В.В. Пасечника данный урок можно проводить в 7-м классе как обобщающий в теме "Позвоночные. Класс птицы" или в теме "Животный мир и хозяйственная деятельность человека"....

Все группы животных интересны. Но чаще всего интерес у учащихся вызывают птицы. Они привлекают причудливым оперением, пением, движениями, полетом и, конечно, загадочным образом жизни. Нужно всегда помнить, что птицы – наши лучшие друзья, защитники урожая, защитники зеленых насаждений — наше богатство. По программе В.В. Пасечника данный урок можно проводить в 7-м классе как обобщающий в теме "Позвоночные. Класс птицы" или в теме "Животный мир и хозяйственная деятельность человека"....

01 01 2026 10:55:29

Эта настольная игра показывает противоречия между охранной природы и экономическим развитием и помогает обсудить проблемы влияния экономического развития на окружающую среду. Победа здесь имеет центральное значение, когда один из игроков не оставляет шансов на спасение своему противнику, вторгнувшись на его территорию.

...

Эта настольная игра показывает противоречия между охранной природы и экономическим развитием и помогает обсудить проблемы влияния экономического развития на окружающую среду. Победа здесь имеет центральное значение, когда один из игроков не оставляет шансов на спасение своему противнику, вторгнувшись на его территорию.

...

31 12 2025 11:56:58

Аналитическая статья о роли и возможностях дистанционных форм обучения в преподавании биологии. Некоторые перспективы такового в свете современных требований....

Аналитическая статья о роли и возможностях дистанционных форм обучения в преподавании биологии. Некоторые перспективы такового в свете современных требований....

30 12 2025 0:35:51

Методические рекомендации к уроку биологии разработаны в соответствии с программой по биологии для 7-го класса общеобразовательных школ (авторы В.В. Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. Латюшин). Разработка содержит методические рекомендации для учителя, вариант листа контроля для ученика, а в приложении предложена презентация к уроку. Использование анимаций, интеpaктивных схем, позволяет сделать урок наиболее интересным и привлекательным....

Методические рекомендации к уроку биологии разработаны в соответствии с программой по биологии для 7-го класса общеобразовательных школ (авторы В.В. Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. Латюшин). Разработка содержит методические рекомендации для учителя, вариант листа контроля для ученика, а в приложении предложена презентация к уроку. Использование анимаций, интеpaктивных схем, позволяет сделать урок наиболее интересным и привлекательным....

29 12 2025 13:53:22

Расширяются знания учащихся о питании растений, показываются особенности получения растением питательных веществ. Изучается значение фотосинтеза (образование на свету органических веществ из неорганических) и его роль для жизни на Земле.Учащиеся распознают органы растений в таблицах, работают с рисунками учебника....

Расширяются знания учащихся о питании растений, показываются особенности получения растением питательных веществ. Изучается значение фотосинтеза (образование на свету органических веществ из неорганических) и его роль для жизни на Земле.Учащиеся распознают органы растений в таблицах, работают с рисунками учебника....

28 12 2025 1:14:20

В статье приведен урок природоведения в 5-м классе по изучению нового материала с использованием набора минералов, таблиц по географии, схемы "Круговорот горных пород", справочных материалов, индивидуальных дифференцированных карточек, презентации к уроку....

В статье приведен урок природоведения в 5-м классе по изучению нового материала с использованием набора минералов, таблиц по географии, схемы "Круговорот горных пород", справочных материалов, индивидуальных дифференцированных карточек, презентации к уроку....

27 12 2025 5:34:31

Курс разработан с учетом основных направлений модернизации общего образования. Реализация этого курса позволяет формировать у школьников интерес к профессиям, связанным с биологическими знаниями и с использованием персонального компьютера; предоставляет им возможность углубить свои знания, умения и навыки в решении задач по биологии с использованием ПК....

Курс разработан с учетом основных направлений модернизации общего образования. Реализация этого курса позволяет формировать у школьников интерес к профессиям, связанным с биологическими знаниями и с использованием персонального компьютера; предоставляет им возможность углубить свои знания, умения и навыки в решении задач по биологии с использованием ПК....

26 12 2025 22:10:21

Сегодня акцент переносится с "усвоения знаний" на формирование "компетентности", происходит переориентация на личностно-ориентированный подход. Современный урок ценен не только получением информации, но прежде всего обучением в ходе него способов деятельности для получения информации.

...

Сегодня акцент переносится с "усвоения знаний" на формирование "компетентности", происходит переориентация на личностно-ориентированный подход. Современный урок ценен не только получением информации, но прежде всего обучением в ходе него способов деятельности для получения информации.

...

25 12 2025 1:38:37

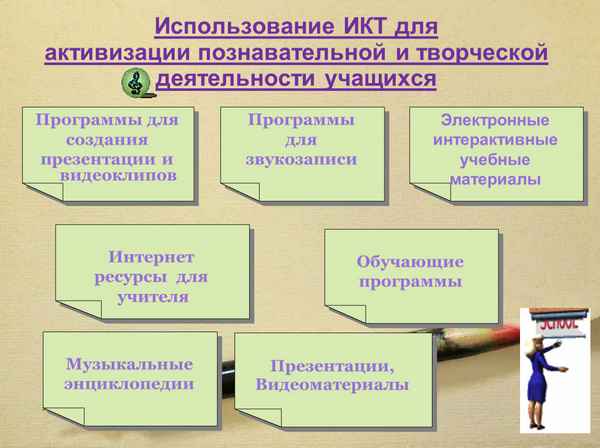

Применение информационно-коммуникационных технологий современным учителем условно разделены на два блока с точки зрения места их использования: информационно-коммуникационные технологии на уроках биологии и во внеурочной деятельности. В статье представлены конкретные примеры использования информационно-комуникационных технологий на разных этапах урока, а также способы их использования во внеурочной деятельности....

Применение информационно-коммуникационных технологий современным учителем условно разделены на два блока с точки зрения места их использования: информационно-коммуникационные технологии на уроках биологии и во внеурочной деятельности. В статье представлены конкретные примеры использования информационно-комуникационных технологий на разных этапах урока, а также способы их использования во внеурочной деятельности....

24 12 2025 15:26:13

Занятие посвящено изучению леса как растительного сообщества и биогеоценоза. В ходе занятия рассматривается понятие "ярус" леса и других компонентов лесного сообщества – грибов, лишайников, животных. Учащиеся знакомятся с видовым разнообразием лесов....

23 12 2025 1:47:19

Данный урок можно провести после прохождения тем «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся». Форма проведения – КВН. В рамках подготовки к уроку учащимся можно предложить подобрать фотографии и рисунки по теме «Многообразие представителей классов рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Начать урок можно с презентаций учащихся на данную тему, с целью обобщения и повторения изученного материала.

Цель урока – обобщить знания учащихся по темам, проверить знания анатомии, физиологии и многообразия представителей перечисленных классов, а также особенностей поведения и образа жизни, привлечь внимание учащихся к проблеме охраны животных....

Данный урок можно провести после прохождения тем «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся». Форма проведения – КВН. В рамках подготовки к уроку учащимся можно предложить подобрать фотографии и рисунки по теме «Многообразие представителей классов рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Начать урок можно с презентаций учащихся на данную тему, с целью обобщения и повторения изученного материала.

Цель урока – обобщить знания учащихся по темам, проверить знания анатомии, физиологии и многообразия представителей перечисленных классов, а также особенностей поведения и образа жизни, привлечь внимание учащихся к проблеме охраны животных....

22 12 2025 17:58:41

Информационно-коммуникационные технологии, микроисследования и работы с дополнительными источниками информации, межпредметные связи с физикой и литературой позволяют глубоко изучить учебный материал, развивают мышления воспитанников, навыки работы с информацией и помогают расширить воспитательные возможности урока....

Информационно-коммуникационные технологии, микроисследования и работы с дополнительными источниками информации, межпредметные связи с физикой и литературой позволяют глубоко изучить учебный материал, развивают мышления воспитанников, навыки работы с информацией и помогают расширить воспитательные возможности урока....

21 12 2025 3:22:42

В процессе обучения весомое значение имеют обобщающие уроки. Обобщающий урок проводится после изучения темы или целого раздела. Его функциональное назначение - повторение, обобщение знаний, построение их в систему, предусматривающую установление связей между понятиями, их соподчиненности. В результате проведения таких уроков учащиеся лучше усваивают содержание учебного материала, качественнее формируется их научно-материалистическое мировоззрение, эффективнее выpaбатываются интеллектуальные и пpaктические умения, способствующие развитию познавательного интереса и самодеятельности.

...

В процессе обучения весомое значение имеют обобщающие уроки. Обобщающий урок проводится после изучения темы или целого раздела. Его функциональное назначение - повторение, обобщение знаний, построение их в систему, предусматривающую установление связей между понятиями, их соподчиненности. В результате проведения таких уроков учащиеся лучше усваивают содержание учебного материала, качественнее формируется их научно-материалистическое мировоззрение, эффективнее выpaбатываются интеллектуальные и пpaктические умения, способствующие развитию познавательного интереса и самодеятельности.

...

20 12 2025 5:14:10

Урок раскрывает особенности движения животных в водной среде, продолжает формирование умений сравнивать, делать выводы, выявлять закономерности, воспитывает самостоятельность мышления....

Урок раскрывает особенности движения животных в водной среде, продолжает формирование умений сравнивать, делать выводы, выявлять закономерности, воспитывает самостоятельность мышления....

19 12 2025 11:15:29

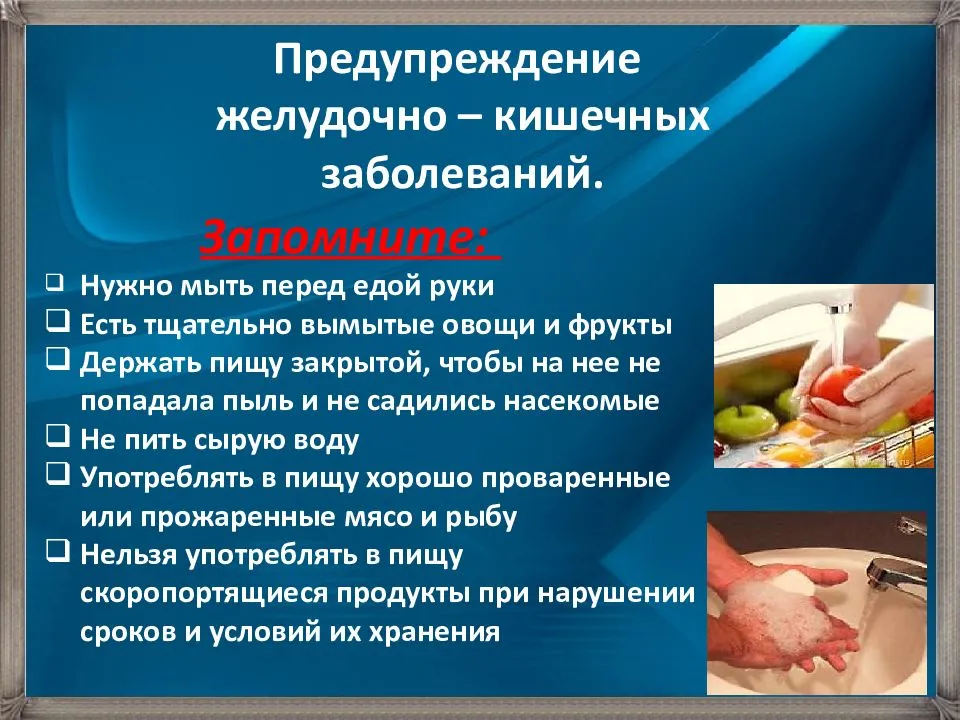

Урок-пресс-конференция в 8-м классе с целью расширить знания учащихся о гигиене органов пищеварения, мерах профилактики желудочно-кишечных заболеваний....

Урок-пресс-конференция в 8-м классе с целью расширить знания учащихся о гигиене органов пищеварения, мерах профилактики желудочно-кишечных заболеваний....

18 12 2025 8:19:50

На уроке формируются знания об источниках химически вредных веществ, загрязняющих окружающую среду; о необходимости бережном отношении к природе; раскрывается сущность некоторых экологических проблем. В ходе выполнения лабораторной работы учащиеся убеждаются о вредном влиянии кислотных дождей на живые организмы....

На уроке формируются знания об источниках химически вредных веществ, загрязняющих окружающую среду; о необходимости бережном отношении к природе; раскрывается сущность некоторых экологических проблем. В ходе выполнения лабораторной работы учащиеся убеждаются о вредном влиянии кислотных дождей на живые организмы....

17 12 2025 3:51:21