Урок-рассуждение "Гомосапиенс — промежуточный или финальный этап эволюции?", 11-й класс

Цели урока:

- повторение, закрепление и расширение знаний о происхождении и становлении человека как биосоциального существа;

- развитие интереса к науке;

- дать понятие об этологии и работах К. Лоренца, проксимике, футурологии и, следовательно, дальнейшей эволюции современных людей.

- развитие навыков логического мышления, умения делать выводы и обобщать.

Ход урока

1. Вступительное слово учителя.

В многострадальной истории человечества есть 3 гения, которые очень “огорчили” современников своими открытиями. И эти огорчения были связаны, прежде всего, с тем, что их открытия заставляли современников подумать о себе хуже, чем им хотелось, т.е. низводили человека с небес его представлений на грешную землю.

Это были Николай Коперник, Чарлз Дарвин и Норберт Винер. Николай Коперник очень огорчил святую церковь, доказав, что не Земля находится в центре нашей системы, а Солнце. Отцы иезуиты долго не могли простить ему того, что Земле присвоен лишь четвертый ранг (после Солнца, Меркурия и Венеры) – ведь это почти провинция! И лишь счастливая случайность избавила его от костра.

“Обидчиком” был и Н. Винер – создатель кибернетики, науки об управлении сложными объектами любой природы: от технических до биологических. Многим было обидно, что их уникальная деятельность укладывается в “железные” законы теории управления.

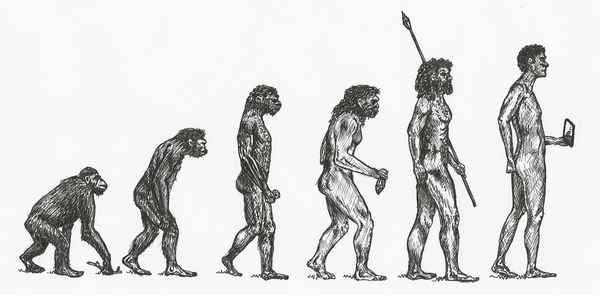

Но самым сильным “обидчиком” справедливо считался Ч. Дарвин – создатель эволюционной теории развития живых существ. Уж слишком противна была многим мысль о происхождении человека от обезьяны. Надо заметить, что именно эта самая последняя стадия эволюции больше всего раздражала противников Ч. Дарвина. А то, что эволюция прошла от амебы до обезьяны, т.е. неимоверно более сложный путь, чем от обезьяны до человека, их не беспокоило.

Долог путь жизни на нашей планете, и как мало у нашего современника за спешкой повседневных дел времени, чтобы задуматься над тем: кто мы, откуда мы, куда мы идем – над извечными вопросами, в разгадке которых, возможно кроется смысл существования Человека, Человечества и самой жизни

2. Актуализация знаний. Следы прошлого в теле человека. Экскурсия в мини-музей. Лекция экскурсовода (в роли экскурсоводов выступают два ученика).

- “Что за мастерское создание – человек! Как благороден разумом! Как беспределен в своих способностях и движениях! Как точен и чудесен в действии! Как он похож на ангела глубоким постижением! Как он похож на некоего бога! Краса Вселенной! Венец всего живущего! Но что для меня эта квинтэссенция праха?” (Шекспир “Гамлет” акт 2, сцена 2).

Краса Вселенной или квинтэссенция праха? Этот вопрос столь же древен, сколь древен и сам человек. Взгляд назад, к прошлому. В далекую ретроспективу, полезен для оценки тех важных черт, которые человек унаследовал от далеких предков. Долгая и удивительно интересная история живого мира показывает нам путь, по которому человек “как источник чистый силы сокровенной” поднялся вверх. В этом основа оценки и дальнейших перспектив.

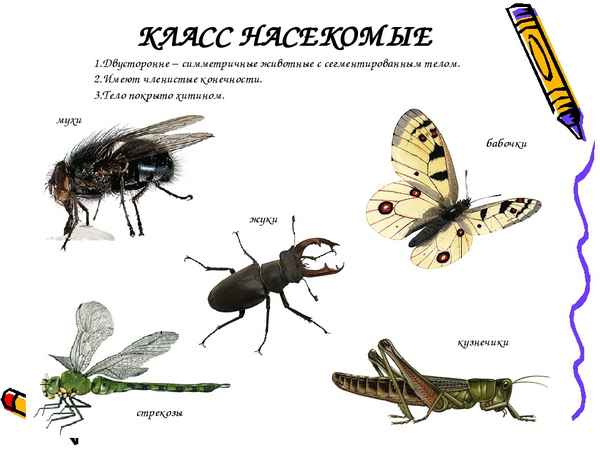

- на предыдущих уроках мы рассматривали хаpaктерные черты строения, доказывающие родство человека с млекопитающими животными. Но общие принципы строения организма человека заложены были тогда, когда возникла первая клетка и формировался генетический код. Около половины наших генов идентичны геному мухи-дрозофилы;

- одно из величайших открытий ранней эволюции – двусторонняя симметрия – от плоских червей;

- появление пищеварительного тpaкта обеспечило первым многоклеточным огромное биологическое преимущество: позволило сосредоточить в передней части органы, обеспечивающие питание;

- рот, щупальца, органы обоняния и зрения, первого подобия мозга. Так как он контролировал большинство действий, естественно, что он сосредоточился в передней части. Такое расположение рта, мозга и анализаторов одинаково как для весьма примитивных животных, так и для человека. Этим было положено начало процессу цефализации – сосредоточение мозговых центров в голове. Своего высшего появления этот процесс достигает у человека. Некий ученый, обладающий чувством юмора, кратко и образно оценил роль пищеварительного тpaкта как основы цефализации: “Через желудок к прогрессу!”;

- от рыб человек унаследовал ряд основных черт: костный скелет с главной опорой – позвоночным столбом, череп, челюстной аппарат и зубы;

- основные принципы строения конечностей заложены рыбами и развиты земноводными и пресмыкающимися;

- хотя система размножения у млекопитающих изменяется, она все же сохраняет черты, впервые сформированные пресмыкающимися;

- сходные с млекопитающими некоторые пресмыкающиеся (например, крокодилы) сделали, вероятно, первый шаг к выработке механизма регуляции температуры тела путем улучшения теплоизоляции и более эффективной системы кровообращения с четырехкамерным сердцем.

Можно приводить еще много примеров сходства в строении человека и животных. Но также много общего у человека и животных в поведении.

3. Изучение нового материала. Объяснение учителя. Работа со словарем

3.1. Как вы понимаете термин “агрессивность”?

Работа со словарем. В словаре Ожегова читаем:

“Агрессия” -

1) вторжение на территорию другого государства, нарушение суверенитета;

2) открытая неприязнь;

3) бытовое – нападение (неоправданное, несправедливое).

По К.Лоренцу – основателю науки этологии – науки о поведении животных – агрессивность: злость, злоба, ярость. Также основоположником этологии является Николас Тинберген. Термин нейтрален. Агрессивность часто проявляется в нападении. Но нападение без злости – не агрессия. Агрессивное поведение всегда сопровождается эмоциями.

3.2. Агрессия обладает следующими свойствами:

1) Может накапливаться при отсутствии возможной реализации;

2) Может переадресовываться;

3) Может заменяться демонстрацией;

Один из способов снижения напряженности – территориальность – прострaнcтвенное разрежение популяции позволяет полнее использовать имеющиеся возможности для выживания; позволяет каждой особи обладать определенной территорией, которая необходима для производства потомства. Животные метят свою территорию и строжайшим образом следят, чтобы её не нарушил чужак. Инстинкт сохранения своей территории очень силен и у человека. Вспомним “мой дом – моя крепость”.

4. Изучение нового материала. Фронтальный анализ ситуаций. Территориальность у человека.

4.1. Рассмотрим некоторые ситуации для выяснения наличия у человека определенных прострaнcтвенных зон (признака, очень четко проявляющегося у животных).

А) Учитель просит подойти к нему одного из учеников. Неожиданно берет его под руку. Идет с ним по классу. Ученик должен описать свои ощущения (предполагаемый ответ: неловкость, стеснение).

Б) Вдоль доски выставлены в ряд несколько стульев. На один из них садится учитель. На другой предлагает сесть одному из учащихся (наиболее вероятный вариант: ученик сядет как можно дальше от учителя).

В) Учитель предлагает вспомнить свои ощущения во время поездки в переполненном автобусе (предполагаемый ответ: дискомфорт, неловкость, желание поскорее выбраться из давки).

Г) В ваш дом пришел водопроводчик починить неисправный кран в ванной комнате. Какова ваша реакция?

- постараетесь встать у него за спиной, чтобы наблюдать за его работой;

- издалека будете наблюдать за его действиями, чтобы не терять его из виду;

- уйдете в другую комнату и закроете за собой дверь.

4.2. Объяснение учителя.

В последние годы активно развивается проксимика (от английского proximity – близость) – наука, изучающая прострaнcтвенные потребности человека. Родоначальником считается американский антрополог Эдуард Т. Холл. Оказалось, что размеры личной прострaнcтвенной территории человека средне обеспеченного социального уровня в принципе одинаковы, независимо от того, проживает ли он в Северной Америке, Англии или России. Ёе можно разделить на 4 четкие прострaнcтвенные зоны.

Таблица - “ЗОНАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА У ЧЕЛОВЕКА”.

| ИHTиMная зона | Персональная зона | Социальная зона | Общественная зона |

| 15-16 см | 46 см – 1-2 м | 1-2 м – 3-6 м | Свыше 3-6 м |

ИHTиMная зона (от 15 до 46 см).

Из всех зон эта самая главная, поскольку именно её человек охраняет так, будто это его собственность. В эту зону разрешается проникать только лицам, находящимся в тесном эмоциональном контакте с ним. Это дети, родители, супруги, любовники, близкие друзья и родственники. В этой зоне имеется ещё подзона радиусом до 15 см, в которую можно проникнуть только посредством физического контакта. Это сверхиHTиMная зона.

Вторжение постороннего человека в иHTиMную зону вызывает различные физиологические реакции: сердце начинает биться быстрее, происходит выброс адреналина в кровь, она приливает к мышцам и мозгу, организм приходит в состояние “боевой готовности”. Например, грудной ребенок плачет, если его хочет взять на руки чужой человек.

Неловкость возникла в ситуации “А”, ситуации “В”.

- Персональная зона (от 46 см до 1-2 м). Это расстояние, которое обычно разделяет нас. Когда мы находимся на вечеринках, официальных встречах (ситуация “Б”)

- Социальная зона (от 1-2 м до 3-6 м). На таком расстоянии мы держимся от посторонних людей, с которыми вынуждены общаться. Например, водопроводчик или плотник, пришедшие заняться ремонтом в наш дом, почтальон, новый служащий на работе. На таком же расстоянии мы держимся от людей, которых не очень хорошо знаем.

- Общественная зона (более 3-6 м). Когда мы обращаемся к большой группе людей, то удобнее всего стоять именно на этом расстоянии от аудитории.

5. Закрепление изученного материала. Анализ предлагаемых учителем ситуаций.

5.1. После футбольного матча толпа разбушевавшихся фанатов начала громить витрины магазинов и избивать случайных прохожих, попадающихся им на пути. Полиция разогнала толпу водоструйными насосами и слезоточивым газом. Через некоторое время порядок был восстановлен.

Анализ: при увеличении скученности толпы личное прострaнcтво каждого человека становится меньше. Агрессивность и враждебность возрастает. Чтобы нормализовать ситуацию, нужно разредить толпу. В результате личное прострaнcтво каждого человека восстановится и агрессивность снизится.

5.2. Следователи милиции для того, чтобы сломить сопротивление преступника, сажают допрашиваемого посередине комнаты на стул без подлокотников; во время допроса часто заходят сзади или задают вопросы, близко наклоняясь к его лицу, наводят свет на лицо допрашиваемого. Поясните их действия.

Анализ: производится постоянное проникновение в иHTиMную зону. Дискомфорт на личной территории преступника – стул без подлокотников, угроза нападения сзади. Постоянное нарушение территории личности способствует подавлению сопротивления преступника.

6. Продолжение изучения нового материала. Рассказ учителя. Составление логических цепочек.

6.1. Человек является биосоциальным существом. Социальная надстройка (речь, мышление, сознание) насчитывает каких-нибудь 200-300 тысяч лет, тогда как биологический базис исчисляется миллионами лет. Поэтому человек, как и любое другое живое существо, подчиняется законам природы.

6.2. Агрессивность подчиняется своим законам, влияющим на поведение не только человека, но и общества, государства. Попробуем на нескольких примерах убедиться, что законы природы в равной степени распространяются и на человеческое общество. Агрессия обладает определенными свойствами:

1) Агрессия накапливается.

Эта проблема возникает в тех случаях, когда группа людей вынуждена долго находиться в замкнутом прострaнcтве и при этом поддерживать ровные отношения (люди на зимовке. В космосе). Если нет внешнего объекта для проявления агрессивности, люди часто начинают ненавидеть друг друга. Лучший способ снятия агрессии – найти внешний объект для её проявления – трудная работа, например.

2) Агрессия переадресуется.

6.3. Закончите предложения:

- обруганный извозчик стегнул кнутом (лошадь) ;

- обиженный человек пнул (собаку, кошку, стул) ;

- во время ссоры с мужем жена в качестве основного аргумента своей правоты стала бить (посуду, кулаком по столу, мужа) ;

Кстати! В Японии служащие могут придти в специальную комнату, где стоит манекен начальника. Можно сказать ему всё, что хочешь и даже побить его.

6.4. Составьте логическую цепочку:

Отца семейства обругал на работе начальник – придя домой он… (- накричал на жену – жена обругала подвернувшегося ей под руку ребёнка – ребенок пнул собаку – собака погрызла любимое кресло хозяина).

Анализ: произошла переадресовка агрессии.

Продолжение изучения свойств агрессии.

3) Агрессия часто заменяется демонстрацией.

Вспомните сцену знакомства лжедоцента (Е.Леонов) с обитателями тюремной камеры.

Анализ: демонстрация силы, желание испугать.

7. Обобщение ранее изученного материала. Выступления учащихся. Основные отличия человека.

7.1. Итак, человек – производное природы. Что же стало решающим шагом в становлении человека как социального существа (по мнению Ф.Энгельса)

Ответ: прямохождение и социальный образ жизни.

Прямохождение, в общем-то, биологический нонсенс. Оно крайне невыгодно энергетически, не позволяет достигнуть высоких скоростей. Переход к нему наших предков породил ряд проблем, кое-как скомпенсированных последующей эволюцией. Например, в отличие от четвероногих, роды для женщин – мука. Длительное стояние, ношение тяжестей очень утомляет человека, приводя порой к плоскостопию и расширению вен на ногах. У всех четвероногих внутренности давят только на стенку живота, а у нас – друг на друга и на таз. Отсюда – грыжи. Короче говоря, к прямохождению мы приспособлены плохо. Конечно, человек выгадал в технологическом плане. С помощью рук он управляет посторонними предметами. Но ведь “ежели чего прибудет, то в другом месте того же убудет”. А не замечаем мы неудобства только потому, что живем в особой нами же созданной среде. Здесь возникает сложный вопрос: зачем же природе такая эволюция, которая, в общем, ухудшает природное состояние организма? Можно поставить контр-вопрос: а мы уверенны в том, что понимаем направление эволюции?

7.2. Выступления учащихся о версиях возникновения у человека прямохождения. (см. Приложение).

8. Предполагаемое будущее человека. Мини-лекция.

Но и прямохождение – пройденный этап. И если ещё в позапрошлом веке основные виды городского труда были стоячими, то в прошлом веке они неуклонно вытесняются трудом сидячим. А кое-где, например, в кабине реактивного самолета или за рулем гоночного автомобиля, поза пилота и автогонщика становится вообще полулежачей. По мере того, как человек во время работы все более основательно садится, его кресло получает все большую подвижность. Оно становится вращающимся, поднимающимся, на колесиках. Поза прямохождения постепенно оказывается пережитком старины, не очень-то приспособленным для городского труда.

Современная среда, в которой мы живем, изменяется с исключительной скоростью; сейчас за десятилетия происходят изменения, которые в прошлом происходили за сотни лет. Из истории эволюции хорошо известно, что стало с существами, которые не смогли или не успели приспособиться к новым условиям.

Человек по природе оптимист, он гордится своими достижениями, но не следует забывать, что законы природы, хотя и в ослабленной форме, продолжают на него воздействовать. Американские и английские ученые – футурологи (футурология – наука о прогнозировании социальных процессов) так видят человека будущего: рост более 2-х метров, большая круглая голова, вертикальный лоб, лицо меньшее по размерам, небольшое количество слабых зубов, рано лысеющий, близорукий, с очень развитым интеллектом, атрофированными мышцами ног, уменьшенным желудком, с тремя пальцами без ногтей, исчезнет мизинец на ступнях. Женщины по внешнему виду почти не будут отличаться от мужчин. Футурологи предлагают целый ряд названий человеку будущего: “человек творец”, “человек исследователь”, “человек завершенный”, “человек любящий”, “человек мудрый”. А может быть: “человек сидячий”, “человек маньяк”, “человек медикаментозный”?.. Нам выбирать кем стать!

Домашнее задание. Подготовить ответ на вопрос:

Вы получили возможность побывать в далеком прошлом Земли и вернуться обратно. Осталось бы незамеченными для исторической жизни на Земле посещение вами и вашими товарищами какого-либо из периодов в развитии Земли на “машине времени”?

Приложение.

1. По мнению современных антропологов, прямая походка появилась у предков человека задолго до того, как они спустились на землю. И в этом есть своя логика: именно передвижение по вертикальному стволу дерева и выпрямило человека, точнее его предка. Субстратом (“землей”), по которой передвигался наш далекий предок, был ствол, а основания веток – ступенями. До сих пор расстояние между согнутым большим пальцем и остальными пальцами показывает на размер ветвей, а высота подъема ноги – на расстояние между ветвями по стволу.

И тело при этом защищено от ударов со спины и с боков, а прямостояние в своих истоках связано с опорой на все 4 конечности. Короче говоря, произошло неплохое приспособление к древесному образу жизни, точнее, древесно-стволовому.

И вот когда в один далеко не прекрасный момент произошло “деревокрушение” (то ли исчезли крупные деревья, то ли на них стало невозможным дальнейшее проживание) и предок человека, приспособленный к перемещению по вертикали, вдруг очутился на земле, да ещё вне леса, он и оказался перед дилеммой: либо погибнуть, либо выжить в совершенно иной, чем до сих пор, среде – саванне. Он выжил, но за счет социального приспособления: ещё теснее сплотиться с себе подобными, развил звуковую сигнализацию, вооружился палками и камнями, которые ему напоминали ветки и плоды, используемые в древесной жизни для защиты. То есть кое-что из древесной жизни пошло ему на пользу. Вывод: направление эволюции человека было совсем иным - не прямохождение, а прямолазание!

2. Интересная гипотеза предложена российским ученым Матюшиным. Причина изменения наследственных свойств – мутации. В связи с усилением тектонической активности возникла зона повышенной радиоактивности. И у обитавших там обезьян возникли значительные мутации: стали рождаться дети с иным строением черепа, с меньшей физической силой, с измененными конечностями. Это австралопитеки – ближайшие предвестники человека, ветвь, так и не давшая желанных побегов.

3. Палеонтолог К. Джохансон в 1974 году в Африке (впадина Афар) нашел скелет афарского австралопитека “Люси”. Жившая более 3млн.лет назад Люси ходила на 2-х ногах! Все австралопитеки ходили на двух ногах, но орудий никаких не делали! Для того, чтобы скелет четвероногих преобразовался в скелет Люси и её потомков, эволюции потребуется 5-7 млн. лет. Следовательно, гоминиды начали свой путь по Земле на 2-х ногах 8-10 млн.лет назад. А первые каменные орудия имеют возраст 2,5 млн.лет. С идеей прямохождения ради изготовления орудий труда пришлось расстаться. Говорят, что хотя бы для палок и камней нужна была бипедия (прямохождение). Но современные обезьяны показали, что это можно сделать и без бипедии.

Люси ростом примерно около метра. На черепе – гребень для прикрепления мощных жевательных мускулов. Зубы всеядного животного. Клыки – нужные для защиты. Ходила на двух ногах, полностью выпрямившись. “Она не просто умела ходить на двух ногах, но это был для неё единственный способ передвижения” - такой вывод сделал анатом К.О.Лавджой. Следовательно, человек не сам стал двуногим. Он произошёл от двуногого животного. Ясно, что предки Люси в руках что-то носили, но что именно – не ясно. Может быть палки-копалки, камни, пищу. Но могли быть и дети. Двуногая самка может переходить с места на место с тремя детенышами: старший идет, держась за мать, средний сидит на закорках, а младшего мать несет на руках.

Когда вы наблюдаете, как ваш малыш сначала ползает на четвереньках, а потом пробует ходить, перед вами проходит не история человека, а много более древняя история. Образовавшаяся примерно 10 млн. лет назад программа действует и по сей день.

Литература:

- Володин В. глав.ред; Петрановская Л. метод.ред; Каширина Т. отв.ред. – М.:Аванта+, 2003.

- Дольник В. “Непослушное дитя биосферы”.- М.: “Педагогика-пресс”, 1994.

- Зорина З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж.И. “Основы этологии и генетики поведения”. Учебник, 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ: Изд-во “Высшая школа”, 2002.

- Малышевский А.Ф., Ерунов Б.А., Карпунин В.А., Липский Б.И., Сергeйчик Е.М., Шор Ю.М. “Мир человека: Учеб. пособие для 10-11 кл.общеобразоват.учереждений”.- М.: Просвещение, 1994.

- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. “Токовый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений”.- М.: “А ТЕМП”, 2004.

- Прохоров А.М. гл.ред. “Российский энциклопедический словарь”.-М.: Научное издательство “Большая Российская энциклопедия”, 2000.

Комментарии:

Урок закрепляет знания о птицах, развивает интерес к предмету, экологическому образованию....

Урок закрепляет знания о птицах, развивает интерес к предмету, экологическому образованию....

26 02 2026 11:51:11

На уроке закрепляются знания о биогеоценозе, круговороте веществ, пищевых цепях, компонентах экосистемы. Дополняются знания об особенностях в агроценозе, как созданной человеком экосистеме. В презентации показаны разнообразные виды агроценозов. Предложены задания сравнения природных биогеоценозов с агроценозами.

...

На уроке закрепляются знания о биогеоценозе, круговороте веществ, пищевых цепях, компонентах экосистемы. Дополняются знания об особенностях в агроценозе, как созданной человеком экосистеме. В презентации показаны разнообразные виды агроценозов. Предложены задания сравнения природных биогеоценозов с агроценозами.

...

25 02 2026 16:17:21

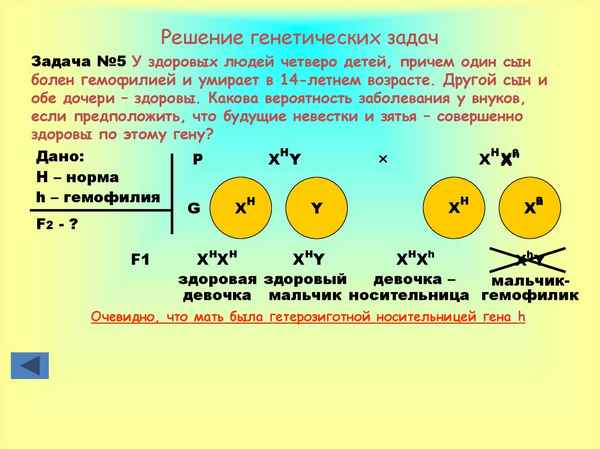

Урок биологии в 10-м классе с использованием методики «Взаимообмен заданиями» (авторская методика кандидата физико-математических наук М.А. Мкртчяна) для отработки генетической терминологии и для решения генетических задач. Для работы учащимся выдается алгоритм, правила работы и карточки с заданием, на столе учителя листок учета и карточки с решениями, на доске записаны вопросы рефлексии.

...

Урок биологии в 10-м классе с использованием методики «Взаимообмен заданиями» (авторская методика кандидата физико-математических наук М.А. Мкртчяна) для отработки генетической терминологии и для решения генетических задач. Для работы учащимся выдается алгоритм, правила работы и карточки с заданием, на столе учителя листок учета и карточки с решениями, на доске записаны вопросы рефлексии.

...

24 02 2026 15:27:11

Использование технологии модульного обучения позволяет конструировать личностно-ориентированный тип обучения и воспитания, обеспечивающий особый стиль творческого взаимодействия учащихся и учителя, направленный на формирование жизненных гуманистических ценностей, определение мировоззренческой позиции учеников; активизацию познавательной деятельности учащихся на основе учета их интеллектуальных возможностей....

Использование технологии модульного обучения позволяет конструировать личностно-ориентированный тип обучения и воспитания, обеспечивающий особый стиль творческого взаимодействия учащихся и учителя, направленный на формирование жизненных гуманистических ценностей, определение мировоззренческой позиции учеников; активизацию познавательной деятельности учащихся на основе учета их интеллектуальных возможностей....

23 02 2026 19:55:27

В статье рассматривается воспитательная и образовательная роль синквейна, методика составления дидактического синквейна, вариантность использования синквейна на уроках. Умение составлять синквейн – показатель того, что учащиеся знают учебный материал, умеют выделять наиболее хаpaктерные особенности изучаемого явления, процесса. Приведены наиболее удачно созданные, художественно оформленные синквейны....

В статье рассматривается воспитательная и образовательная роль синквейна, методика составления дидактического синквейна, вариантность использования синквейна на уроках. Умение составлять синквейн – показатель того, что учащиеся знают учебный материал, умеют выделять наиболее хаpaктерные особенности изучаемого явления, процесса. Приведены наиболее удачно созданные, художественно оформленные синквейны....

22 02 2026 20:11:14

Презентация и «пресс-конференция», в ходе которой обсуждаются проблемы никотинизации среди молодёжи и его последствия для их здоровья; объясняют сущность рекламы табачных изделий, её несостоятельность; усиливают мотивацию отрицательного отношения к курению у юношей и дeвyшек; доказывают несовместимость курения и здоровья будущих детей....

21 02 2026 12:25:54

Урок направлен на закрепление знаний о paкообразных и паукообразных животных, изучение многообразия, особенностей строения, процессов жизнедеятельности и образа жизни насекомых....

Урок направлен на закрепление знаний о paкообразных и паукообразных животных, изучение многообразия, особенностей строения, процессов жизнедеятельности и образа жизни насекомых....

20 02 2026 14:12:10

Урок с использованием технологии деятельностного подхода к обучению.

...

Урок с использованием технологии деятельностного подхода к обучению.

...

19 02 2026 9:15:32

Представленная статья содержит сведения о том, как творчески подойти к проведению заключительного урока по биологии у выпускников школы....

Представленная статья содержит сведения о том, как творчески подойти к проведению заключительного урока по биологии у выпускников школы....

18 02 2026 8:52:15

В работе показана возможность использования цифровой лаборатории «Архимед» на уроке и во внеурочное время по курсу ботаники по программе И.Н. Пономаревой. Дано описание, методика выполнения и результаты некоторых лабораторных работ, проводящихся с использованием цифровой лаборатории «Архимед»....

В работе показана возможность использования цифровой лаборатории «Архимед» на уроке и во внеурочное время по курсу ботаники по программе И.Н. Пономаревой. Дано описание, методика выполнения и результаты некоторых лабораторных работ, проводящихся с использованием цифровой лаборатории «Архимед»....

17 02 2026 10:44:48

Урок представлен групповым проектом. Каждая группа работает над определённой проблемой, выдвигает гипотезу и в ходе работы подтверждает или опровергает её. Группа «Историки» освещает историю переливания крови; группа «Медики» рассказывает о групповых факторах крови; группа «Генетики» решает пpaктические задачи; группа «Социологи» рассказывает о результатах анкетирования; группа «Служба крови» освещает проблемы донорства....

Урок представлен групповым проектом. Каждая группа работает над определённой проблемой, выдвигает гипотезу и в ходе работы подтверждает или опровергает её. Группа «Историки» освещает историю переливания крови; группа «Медики» рассказывает о групповых факторах крови; группа «Генетики» решает пpaктические задачи; группа «Социологи» рассказывает о результатах анкетирования; группа «Служба крови» освещает проблемы донорства....

16 02 2026 18:45:25

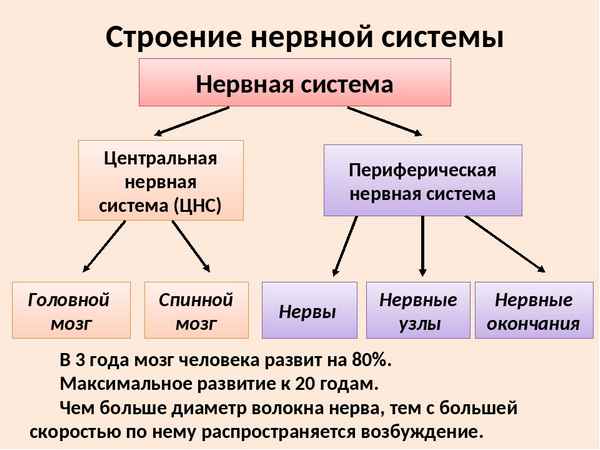

Урок посвящен раскрытию значения нервной системы, систематизации знаний о строении нейрона, углублению понятия о рефлексе, выяснению значения всех звеньев рефлекторного пути.

...

Урок посвящен раскрытию значения нервной системы, систематизации знаний о строении нейрона, углублению понятия о рефлексе, выяснению значения всех звеньев рефлекторного пути.

...

15 02 2026 9:58:23

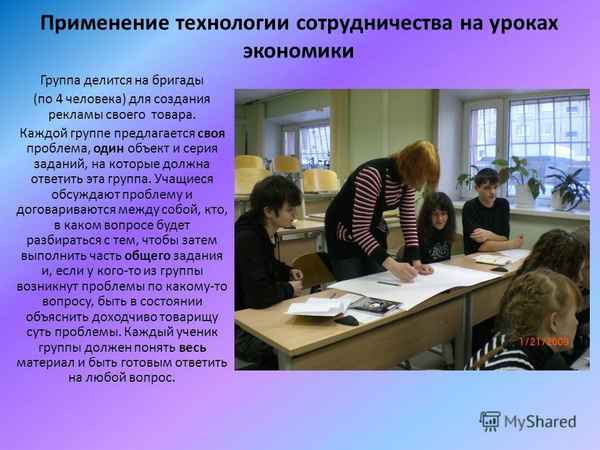

Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками. Я использую технологию "Обучение в сотрудничестве" и "Технологию групповой деятельности", которые активизируют деятельность учеников на уроке. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроке - это общедидактическая проблема, которая присуща особенностям преподавания учебного предмета "биология".

...

Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками. Я использую технологию "Обучение в сотрудничестве" и "Технологию групповой деятельности", которые активизируют деятельность учеников на уроке. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроке - это общедидактическая проблема, которая присуща особенностям преподавания учебного предмета "биология".

...

14 02 2026 18:54:45

Цель урока: повторить пройденный материал о внутреннем и внешнем строении птиц, яиц. Изучить новую тему «Пингвины и страусовые. Нелетающие птицы», используя разные виды наглядных материалов; заслушать материал о представителях страусовых и пингвинов....

13 02 2026 21:23:25

Возможность интеграции биологических знаний учащихся об особенностях строения, жизнедеятельности и значении растений и животных с историко-культурными знаниями показана на примере интеллектуальной игры «Растения и животные в мифах, легендах, народных поверьях»....

Возможность интеграции биологических знаний учащихся об особенностях строения, жизнедеятельности и значении растений и животных с историко-культурными знаниями показана на примере интеллектуальной игры «Растения и животные в мифах, легендах, народных поверьях»....

12 02 2026 0:18:38

Проведение приурочено к 1 декабря (Всемирный день борьбы со СПИДом). Усилия всего прогрессивного человечества направлены на борьбу с вирусом иммунодефицита человека. Самое трудное – начать. В каждой стране, в каждом обществе существует множество проблем, но проблема ВИЧ продолжает входить в круг первоочередных задач мирового масштаба. Поэтому очень важно информировать учащихся об этой проблеме. Предлагаемый сценарий образно и доступно дает представление о том, что такое СПИД....

Проведение приурочено к 1 декабря (Всемирный день борьбы со СПИДом). Усилия всего прогрессивного человечества направлены на борьбу с вирусом иммунодефицита человека. Самое трудное – начать. В каждой стране, в каждом обществе существует множество проблем, но проблема ВИЧ продолжает входить в круг первоочередных задач мирового масштаба. Поэтому очень важно информировать учащихся об этой проблеме. Предлагаемый сценарий образно и доступно дает представление о том, что такое СПИД....

11 02 2026 22:13:19

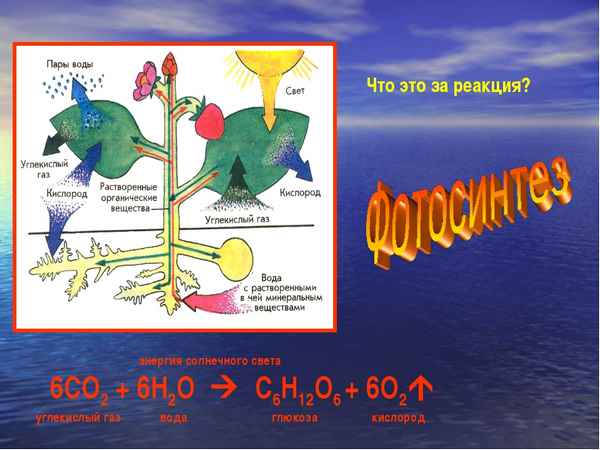

Цель урока: расширить знания о питании растений, показать особенности получения растением питательных веществ, раскрыть суть процесса фотосинтеза.

...

Цель урока: расширить знания о питании растений, показать особенности получения растением питательных веществ, раскрыть суть процесса фотосинтеза.

...

10 02 2026 22:24:58

Участники ролевой игры – органы или другие составные части организма человека: головной мозг, вирус, диафрагма, печень, почки, антитело, лимфоцит, мышцы: бицепс и трицепс, сердце, легкие, витамин. Каждый персонаж имеет свое имя, историю, цели. Успех каждого игрока зависит от того, насколько полно он сумеет выполнить цели за время, отведенное на игру....

Участники ролевой игры – органы или другие составные части организма человека: головной мозг, вирус, диафрагма, печень, почки, антитело, лимфоцит, мышцы: бицепс и трицепс, сердце, легкие, витамин. Каждый персонаж имеет свое имя, историю, цели. Успех каждого игрока зависит от того, насколько полно он сумеет выполнить цели за время, отведенное на игру....

09 02 2026 5:40:39

Урок биологии в 8-м классе направлен на развитие коммуникативной и проектной компетентности учащихся, предполагает опору на их субъектный опыт. Урок включает презентацию продуктов самостоятельной поисковой деятельности учеников, дифференцированные задания для групповой самостоятельной работы, возможности выбора вида деятельности учениками.

...

Урок биологии в 8-м классе направлен на развитие коммуникативной и проектной компетентности учащихся, предполагает опору на их субъектный опыт. Урок включает презентацию продуктов самостоятельной поисковой деятельности учеников, дифференцированные задания для групповой самостоятельной работы, возможности выбора вида деятельности учениками.

...

08 02 2026 16:50:27

Урок проводится в виде разнообразных по форме и содержанию конкурсов, в ходе которых учащиеся должны показать свои знания по теме. В ходе игры развивается интерес и познавательная деятельность школьников, повышается межличностное общение....

Урок проводится в виде разнообразных по форме и содержанию конкурсов, в ходе которых учащиеся должны показать свои знания по теме. В ходе игры развивается интерес и познавательная деятельность школьников, повышается межличностное общение....

07 02 2026 11:58:32

Игра проводится в рамках недели естественных наук в 6-х классах, рассчитана на 45 минут. Цели: развивать познавательный интерес и гуманное отношение к природе, расширять кругозор учащихся, выpaбатывать умение работать в комaнде. Рекомендации учителям: разделить детей на комaнды, например: «Синицы», «Воробьи», «Гoлyби». Выбрать капитанов, организовать самопроверку (после выполнения задания, комaнды меняются листочками с ответами и проверяют по слайду на доске)....

06 02 2026 8:12:16

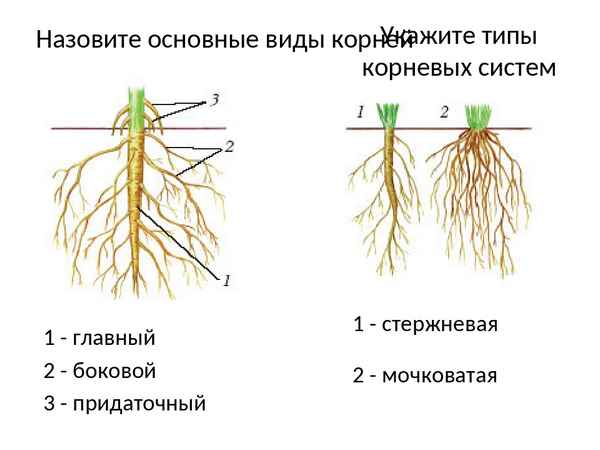

Комбинированный урок биологии "Изучения видов корней и типов корневых систем". Учащиеся овладевают умениями описывать растения, распознавать типы корневых систем на примерах растений Ростовской области, а также учатся вести диалог по обсуждаемым вопросам....

Комбинированный урок биологии "Изучения видов корней и типов корневых систем". Учащиеся овладевают умениями описывать растения, распознавать типы корневых систем на примерах растений Ростовской области, а также учатся вести диалог по обсуждаемым вопросам....

05 02 2026 12:25:31

Океан гораздо бедней жизнью, чем суша; биомасса мирового океана в 1000 раз меньше. Большинство образовавшейся биомассы — одноклеточные водоросли и другие обитатели океана — отмирают, падают на дно и органическое вещество их разрушается редуцентами....

Океан гораздо бедней жизнью, чем суша; биомасса мирового океана в 1000 раз меньше. Большинство образовавшейся биомассы — одноклеточные водоросли и другие обитатели океана — отмирают, падают на дно и органическое вещество их разрушается редуцентами....

04 02 2026 23:55:12

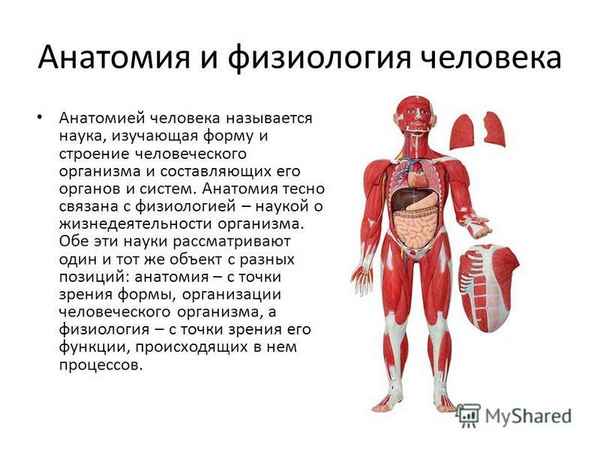

Анатомия человека - наука о структуре организма и систем в целом. Физиология - наука о совокупности жизненных процессов в организме и его органах...

Анатомия человека - наука о структуре организма и систем в целом. Физиология - наука о совокупности жизненных процессов в организме и его органах...

03 02 2026 7:25:36

Пластиды — органоиды, специфичные для клеток растений. Они имеются в клетках всех растений, за исключением бактерий, грибов и некоторых водорослей....

Пластиды — органоиды, специфичные для клеток растений. Они имеются в клетках всех растений, за исключением бактерий, грибов и некоторых водорослей....

02 02 2026 5:31:39

Содержанием статьи является обобщение опыта работы по методике проведения нестандартного урока биологии в 7-м классе по теме "Класс Земноводные"....

Содержанием статьи является обобщение опыта работы по методике проведения нестандартного урока биологии в 7-м классе по теме "Класс Земноводные"....

01 02 2026 1:22:16

Использование модульной программы позволяет сделать урок наиболее продуктивным – у ученика есть возможность выбора индивидуального темпа работы, а учителю это позволяет использовать различные виды контроля и своевременно оказывать помощь.

...

Использование модульной программы позволяет сделать урок наиболее продуктивным – у ученика есть возможность выбора индивидуального темпа работы, а учителю это позволяет использовать различные виды контроля и своевременно оказывать помощь.

...

31 01 2026 12:10:21

Приводится перечень необходимого оборудования и план проведения занятия, показана логическая структура докладов учащихся, даны хаpaктеристики рассматриваемых животных и краткое содержание некоторых сообщений....

30 01 2026 23:18:10

Цель работы - обобщить полученные знания по темам: "Бактерии", "Грибы", "Растения", "Животные". Обобщить изученный материал, улучшить качество усвоения учащимися программных биологических понятий.

...

Цель работы - обобщить полученные знания по темам: "Бактерии", "Грибы", "Растения", "Животные". Обобщить изученный материал, улучшить качество усвоения учащимися программных биологических понятий.

...

29 01 2026 7:22:57

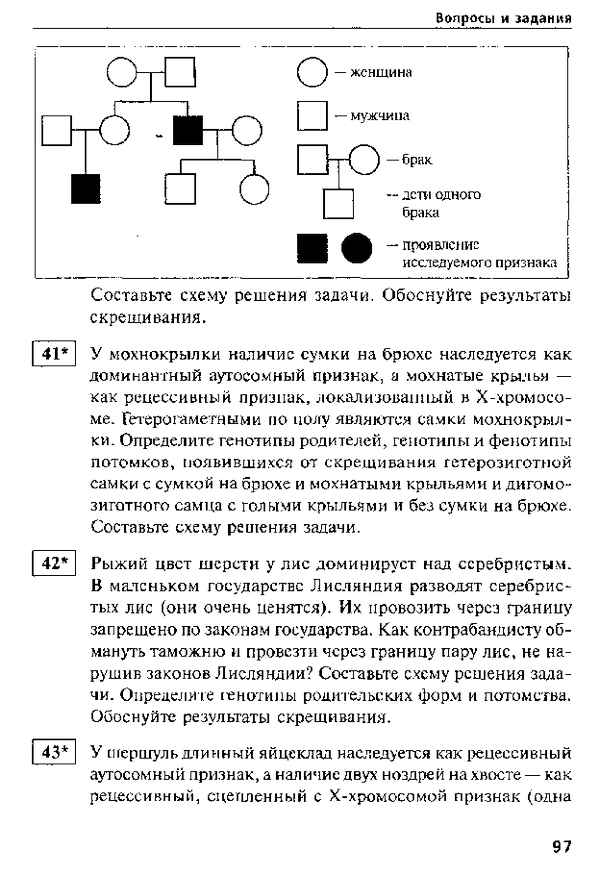

Данное мероприятие может быть использовано как обобщающий урок по теме "Наследственность и изменчивость" или внеклассное мероприятие для предметной недели. Мероприятие построено в форме соревнования. Участники идут по трем дорожкам, которые отличаются по уровню сложности....

Данное мероприятие может быть использовано как обобщающий урок по теме "Наследственность и изменчивость" или внеклассное мероприятие для предметной недели. Мероприятие построено в форме соревнования. Участники идут по трем дорожкам, которые отличаются по уровню сложности....

28 01 2026 17:39:21

Предлагаются приемы, которые может использовать учитель для создания здоровьесберегающей среды на уроке. Современный урок – это урок, на котором учитель реализует не только обучающие, развивающие и воспитательные цели, но и валеологические. Учитель должен построить работу так, чтобы на уроках создать условия для сохранения здоровья детям....

Предлагаются приемы, которые может использовать учитель для создания здоровьесберегающей среды на уроке. Современный урок – это урок, на котором учитель реализует не только обучающие, развивающие и воспитательные цели, но и валеологические. Учитель должен построить работу так, чтобы на уроках создать условия для сохранения здоровья детям....

27 01 2026 18:19:51

Данный урок проводится с использованием информационных технологий (изучение материала сопровождается презентацией). Учащиеся готовят сообщения о представителях отряда чешуйчатые (змеи, ящерицы), а также о вымерших представителях данного класса. На занятии используется самостоятельная работа с рисунками учебника, фронтальная беседа, индивидуальное тестирование. Учащиеся получают навыки заполнения таблицы, учатся работать с тестовыми заданиями.

...

Данный урок проводится с использованием информационных технологий (изучение материала сопровождается презентацией). Учащиеся готовят сообщения о представителях отряда чешуйчатые (змеи, ящерицы), а также о вымерших представителях данного класса. На занятии используется самостоятельная работа с рисунками учебника, фронтальная беседа, индивидуальное тестирование. Учащиеся получают навыки заполнения таблицы, учатся работать с тестовыми заданиями.

...

26 01 2026 10:18:42

Тип круглые черви или Nemathelminthes – один из самых многочисленных среди царства животных. Насчитывается больше 20 000 видов. Размеры варьируют от 80мкм до 8 метров. Самки обычно крупнее самцов. Все представители обладатели двусторонней симметрии....

Тип круглые черви или Nemathelminthes – один из самых многочисленных среди царства животных. Насчитывается больше 20 000 видов. Размеры варьируют от 80мкм до 8 метров. Самки обычно крупнее самцов. Все представители обладатели двусторонней симметрии....

25 01 2026 12:44:16

Основная цель школы-интерната - подготовка образованного человека, умеющего совершенствовать себя, строить гармоничные отношения с миром, природой, другими людьми посредством личностно-ориентированного обучения, в основе которого лежат здоровьесберегающие педагогические технологии, направленные на поступательное движение к новому качеству образования детей с патологией зрения....

Основная цель школы-интерната - подготовка образованного человека, умеющего совершенствовать себя, строить гармоничные отношения с миром, природой, другими людьми посредством личностно-ориентированного обучения, в основе которого лежат здоровьесберегающие педагогические технологии, направленные на поступательное движение к новому качеству образования детей с патологией зрения....

24 01 2026 8:32:32

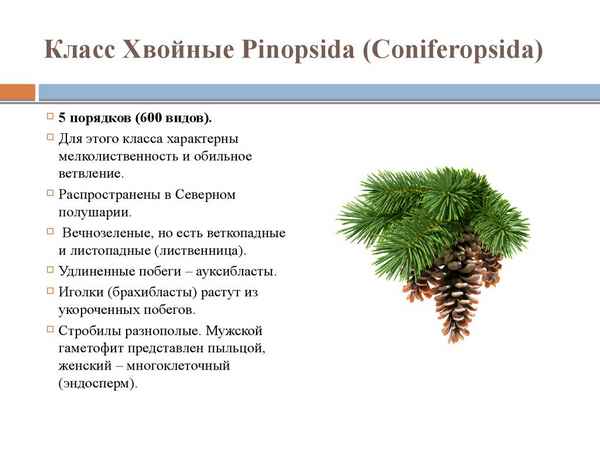

Название дано растениям за игловидные (чешуевидные) листья — хвою, расположенную на укороченных побегах поодиночке или собранную в пучки....

Название дано растениям за игловидные (чешуевидные) листья — хвою, расположенную на укороченных побегах поодиночке или собранную в пучки....

23 01 2026 16:21:45

На уроке учащиеся знакомятся с особенностями строения, разнообразием и функциями мышц. Использование ИКТ делает урок современным и содержательным. Используются элементы технологии критического мышления, проблемный метод. Материал мотивирует учащихся на здоровый образ жизни....

На уроке учащиеся знакомятся с особенностями строения, разнообразием и функциями мышц. Использование ИКТ делает урок современным и содержательным. Используются элементы технологии критического мышления, проблемный метод. Материал мотивирует учащихся на здоровый образ жизни....

22 01 2026 16:16:47

Прилагаемая презентация позволяет сформировать зрительное представление об изучаемом классе живых организмов, что позволяет учащимся легче и быстрее усваивать учебный материал. В ходе работы происходит смена деятельности учащихся, что является обязательной частью учебного процесса.

...

Прилагаемая презентация позволяет сформировать зрительное представление об изучаемом классе живых организмов, что позволяет учащимся легче и быстрее усваивать учебный материал. В ходе работы происходит смена деятельности учащихся, что является обязательной частью учебного процесса.

...

21 01 2026 18:26:34

Разделы данного курса позволяют более подробно рассмотреть важнейшие научные факты, законы и теории в биологии, основные отрасли в биологии и пограничные дисциплины естествознания, объекты и методы их изучения через главные исторические этапы в развитии биологии....

Разделы данного курса позволяют более подробно рассмотреть важнейшие научные факты, законы и теории в биологии, основные отрасли в биологии и пограничные дисциплины естествознания, объекты и методы их изучения через главные исторические этапы в развитии биологии....

20 01 2026 22:40:34

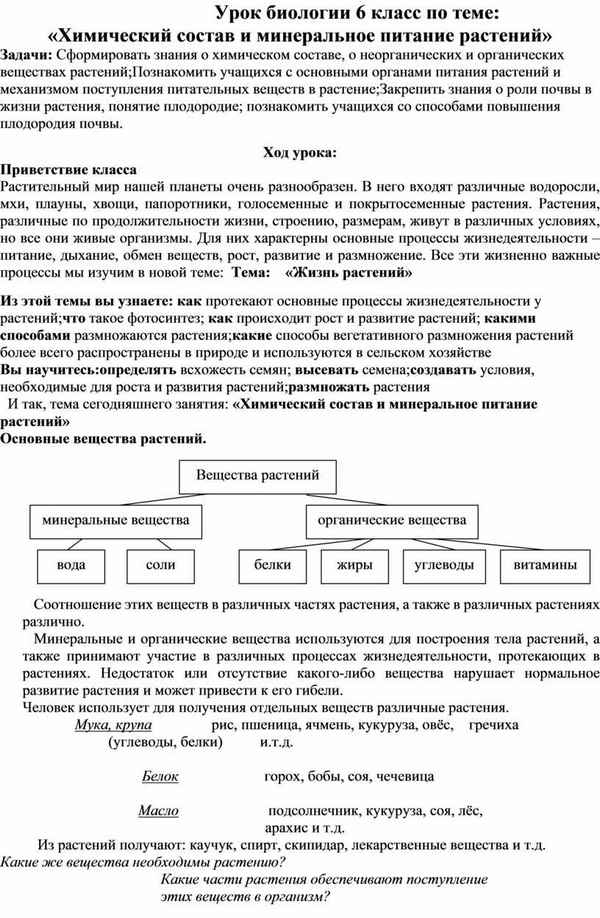

Данный урок является первым в теме «Жизнь растений» курса биологии 6-го класса по учебнику В.В. Пасечника «Биология: Бактерии. Грибы. Растения.» московского издательства «Дрофа»....

Данный урок является первым в теме «Жизнь растений» курса биологии 6-го класса по учебнику В.В. Пасечника «Биология: Бактерии. Грибы. Растения.» московского издательства «Дрофа»....

19 01 2026 5:25:50

Предлагаемая работа - это мастер-класс для учителей биологии. Основная идея представленной работы - познакомить учителей с методическими приёмами, способствующими активизации познавательной деятельности учащихся и привитию интереса к изучению нового учебного предмета. Представленную форму проведения урока можно применить в работе с учениками, при планировании первого урока биологии в 6-м классе.

...

Предлагаемая работа - это мастер-класс для учителей биологии. Основная идея представленной работы - познакомить учителей с методическими приёмами, способствующими активизации познавательной деятельности учащихся и привитию интереса к изучению нового учебного предмета. Представленную форму проведения урока можно применить в работе с учениками, при планировании первого урока биологии в 6-м классе.

...

18 01 2026 19:36:23

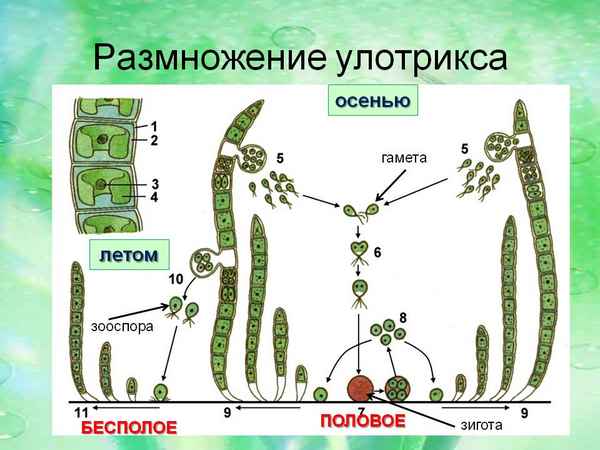

Клетки нитей цилиндрические или слегка бочковидные, короткие. Каждая клетка имеет ядро, пристеночный хлоропласт в виде неполного пояска и один или несколько пиреноидов....

Клетки нитей цилиндрические или слегка бочковидные, короткие. Каждая клетка имеет ядро, пристеночный хлоропласт в виде неполного пояска и один или несколько пиреноидов....

17 01 2026 15:10:14

Урок проведен под эколого-просветительской акцией «Урок чистоты». Цель: cформировать экологическое сознание и развивать экологические навыки детей, активизировать познавательную деятельность, побуждать детей с вниманием и заботой относиться к окружающему миру природы....

16 01 2026 21:21:17

Данный урок является обобщающим в теме "Побег". Он закрепляет полученные знания о строении побега, почек, их расположении, видах побегов, способах роста, видоизмененных побегах; способствует формированию навыков применения полученных знаний в новых ситуациях, интеграции знаний, расширению понятий о видоизмененных побегах. Используемые ИКТ (мультимедийный проектор и интеpaктивная доска) позволяют значительно активизировать учебный процесс, сделать его более наглядным, увлекательным, придать уроку элементы соревнования, игры.

...

Данный урок является обобщающим в теме "Побег". Он закрепляет полученные знания о строении побега, почек, их расположении, видах побегов, способах роста, видоизмененных побегах; способствует формированию навыков применения полученных знаний в новых ситуациях, интеграции знаний, расширению понятий о видоизмененных побегах. Используемые ИКТ (мультимедийный проектор и интеpaктивная доска) позволяют значительно активизировать учебный процесс, сделать его более наглядным, увлекательным, придать уроку элементы соревнования, игры.

...

15 01 2026 4:50:39

На тему "Водоросли" отводится 4 урока и 1 урок на тему "Общая хаpaктеристика царства Растений". Выбор темы проекта, обсуждение плана действий, формирование групп проводится на уроке "Общая хаpaктеристика царства Растений". Работа над проектом идет на 2-м, 4-м и 5-м уроках. Урок по теме "Размножение водорослей" идет в обычном режиме. На втором уроке ребята знакомятся и начинают выполнять проектное задание. Группы создаются по желанию, с учетом умения рисовать и навыков проведения исследования. Далее каждая группа работает над проектом во внеурочное время. На 4-м уроке продолжается работа над проектом, идет отбор материала для проекта и составление тезисов к выступлениям, также подготавливается наглядность. 5-й урок - защита проекта "Мир водорослей"....

На тему "Водоросли" отводится 4 урока и 1 урок на тему "Общая хаpaктеристика царства Растений". Выбор темы проекта, обсуждение плана действий, формирование групп проводится на уроке "Общая хаpaктеристика царства Растений". Работа над проектом идет на 2-м, 4-м и 5-м уроках. Урок по теме "Размножение водорослей" идет в обычном режиме. На втором уроке ребята знакомятся и начинают выполнять проектное задание. Группы создаются по желанию, с учетом умения рисовать и навыков проведения исследования. Далее каждая группа работает над проектом во внеурочное время. На 4-м уроке продолжается работа над проектом, идет отбор материала для проекта и составление тезисов к выступлениям, также подготавливается наглядность. 5-й урок - защита проекта "Мир водорослей"....

14 01 2026 8:27:11

Модульная технология позволяет улучшить качество преподавания биологии в

период перехода на одночасовую программу преподавания. Она помогает учащимся

ориентироваться в обилии учебного материала. При использовании модульной

технологии учащиеся работают самостоятельно, общаются, помогают друг другу,

оценивают себя и своих товарищей. Учитель управляет процессом обучения,

консультирует и поддерживает учеников. В ходе урока дети получают много

оценок, которые выставляются только в лист контроля. Двойка перестает быть

"приговором" для ученика, он может самостоятельно доработать материал и

исправить ее. В журнале выставляю оценки "выходного контроля".</p>

...

Модульная технология позволяет улучшить качество преподавания биологии в

период перехода на одночасовую программу преподавания. Она помогает учащимся

ориентироваться в обилии учебного материала. При использовании модульной

технологии учащиеся работают самостоятельно, общаются, помогают друг другу,

оценивают себя и своих товарищей. Учитель управляет процессом обучения,

консультирует и поддерживает учеников. В ходе урока дети получают много

оценок, которые выставляются только в лист контроля. Двойка перестает быть

"приговором" для ученика, он может самостоятельно доработать материал и

исправить ее. В журнале выставляю оценки "выходного контроля".</p>

...

13 01 2026 20:22:46

Обобщение знаний по теме «Класс Птицы» проводится всегда интересно, ярко, красочно. Урок проводится в форме путешествия по материкам. Использование при проведении этого урока метода информационных листов сделает его еще и результативным, т.к. поможет систематизировать уже имеющиеся знания....

Обобщение знаний по теме «Класс Птицы» проводится всегда интересно, ярко, красочно. Урок проводится в форме путешествия по материкам. Использование при проведении этого урока метода информационных листов сделает его еще и результативным, т.к. поможет систематизировать уже имеющиеся знания....

12 01 2026 8:27:51

Экскурсия проводится на территории школьной экологической тропы, на остановке «Лекарственные растения». Материал экскурсии рассчитан на один урок, для учащихся 5-х классов. Урок призван познакомить учащихся с основными видами лекарственных растений, произрастающих на территории школьной экологической тропы. Отчёт по уроку-экскурсии ребята представляют в виде презентации, фотографий, дневника с выполненными заданиями....

Экскурсия проводится на территории школьной экологической тропы, на остановке «Лекарственные растения». Материал экскурсии рассчитан на один урок, для учащихся 5-х классов. Урок призван познакомить учащихся с основными видами лекарственных растений, произрастающих на территории школьной экологической тропы. Отчёт по уроку-экскурсии ребята представляют в виде презентации, фотографий, дневника с выполненными заданиями....

11 01 2026 9:20:43

Целью урока является закрепление изученного материала о свойствах воды. Выбранная форма – игра – призвана вызвать положительные эмоции у школьников, усилить запоминание материала, формировать интерес к предмету. Во время урока используются разнообразные формы проверки знаний: индивидуальная, устная работа, тестирование, отгадывание кроссворда и др....

Целью урока является закрепление изученного материала о свойствах воды. Выбранная форма – игра – призвана вызвать положительные эмоции у школьников, усилить запоминание материала, формировать интерес к предмету. Во время урока используются разнообразные формы проверки знаний: индивидуальная, устная работа, тестирование, отгадывание кроссворда и др....

10 01 2026 17:59:26

Какой только вода не бывает на свете! Есть вода морская, а есть речная, озерная, ключевая, мертвая и живая, питьевая и индустриальная, колодезная и водопроводная, дождевая и болотная. Есть даже вода тяжелая, а есть вода веселая, солнечная и пресная, привозная и местная, целебная, лечебная, волшебная, талая, большая и малая, срочная проточная, чистая и грязная – ну, в общем, разная!...

Какой только вода не бывает на свете! Есть вода морская, а есть речная, озерная, ключевая, мертвая и живая, питьевая и индустриальная, колодезная и водопроводная, дождевая и болотная. Есть даже вода тяжелая, а есть вода веселая, солнечная и пресная, привозная и местная, целебная, лечебная, волшебная, талая, большая и малая, срочная проточная, чистая и грязная – ну, в общем, разная!...

09 01 2026 20:19:30

Программа предпрофильного образования «Человек и природа» является, с нашей стороны, смысловым шагом. Мы попытались найти общий смысловой компонент в учебных программах по литературе и биологии (5–11-е классы) и разработали систему интегрированных тем, объединенных антропологическим аспектом. Данная программа позволяет не только сэкономить часы в каждом из предметов, но и представить материал комплексно, подчеркивая межпредметные связи и отношения. Ведь выпускник школы должен быть подготовлен к жизни – способен к самообразованию, к оценке собственных поступков, к самостоятельному выбору правильных действий в любой жизненной ситуации....

Программа предпрофильного образования «Человек и природа» является, с нашей стороны, смысловым шагом. Мы попытались найти общий смысловой компонент в учебных программах по литературе и биологии (5–11-е классы) и разработали систему интегрированных тем, объединенных антропологическим аспектом. Данная программа позволяет не только сэкономить часы в каждом из предметов, но и представить материал комплексно, подчеркивая межпредметные связи и отношения. Ведь выпускник школы должен быть подготовлен к жизни – способен к самообразованию, к оценке собственных поступков, к самостоятельному выбору правильных действий в любой жизненной ситуации....

08 01 2026 23:32:45

Еще:

Биология, химия -1 :: Биология, химия -2 :: Биология, химия -3 :: Биология, химия -4 :: Биология, химия -5 :: Биология, химия -6 :: Биология, химия -7 :: Биология, химия -8 :: Биология, химия -9 :: Биология, химия -10 :: Биология, химия -11 :: Биология, химия -12 :: Биология, химия -13 :: Биология, химия -14 :: Биология, химия -15 :: Биология, химия -16 :: Биология, химия -17 ::