Интегрированный урок по теме "Движение крови по сосудам"

Цель урока: формирование у обучающихся представлений об особенностях движения крови по сосудам, о кровяном давлении, скорости тока крови.

Задачи урока.

- Образовательные : усвоение учащимися закономерностей движения крови по сосудам на основе применения знаний по физике о давлении и скорости;

- Развивающие : развитие познавательных интересов школьников, развитие умения учащихся применять знания, полученные при изучении физики, для решения новых познавательных задач по биологии, овладение учащимися навыками измерения кровяного давления;

- Воспитательные : формирование у учащихся сознания того, что здоровье каждого человека – в его руках, убеждённости познаваемости мира окружающего, формирования навыков коллективной работы.

Методы: cловесные, наглядные, пpaктические. Самостоятельная работа в группах.

Средства обучения: ЦОР, схема движения жидкости по трубам с разной площадью сечения, таблица “ Кровеносная система человека”, муляж сердца человека.

Тип урока: семинарское занятие.

Ход урока

1. Организация.

За 2 недели до семинара обучающиеся класса получают вопросы семинарского занятия. Им предлагается по взаимному соглашению объединиться в 7 групп и выбрать для подготовки один из следующих вопросов:

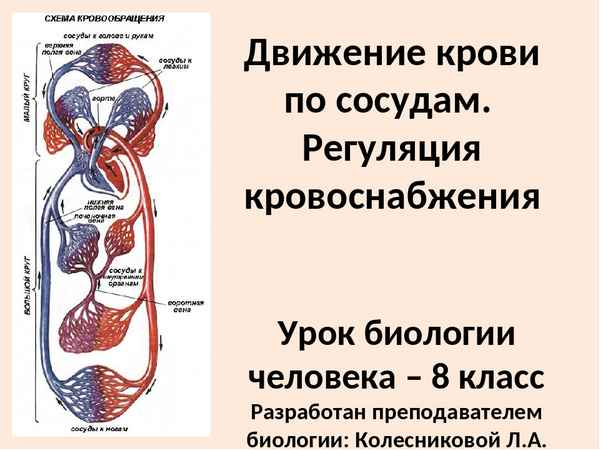

1. История открытия кровообращения. Круги кровообращения.

2. Давление, способы его измерения, единицы, приборы.

3. Кровяное давление, его роль в движении крови по сосудам, измерение его.

4. Сопротивление стенок сосудов. Пульсовые волны, закон сохранения энергии.

5. Скорость, единицы измерения, зависимость скорости от сечения сосуда. Закон Бернулли.

6. Работа и движение органов тела, их роль в движении и перераспределении крови в организме.

7. Регуляция величины просвета сосудов. Роль химических веществ и их концентрация в крови.

Групповая работа обучающихся в период подготовки к семинарскому занятию обеспечивает их высокую активность во время коллективного обсуждения основных вопросов семинара. В этой работе появляется взаимосвязь учителя и обучающихся, использование различных методов и приёмов обучения: изложение и беседа, выступление обучающихся, работа с учебником, ЦОР, демонстрация приборов, создание проблемных ситуаций, дискуссии, подведение к выводам.

2. Изучение нового материала.

В начале семинарского занятия я знакомлю обучающихся с целью и задачами урока, с планом изучения вопросов. Затем рассказываю о том, что в средние века, когда ещё не было глубоких знаний о составе и свойствах крови, церковь приписывала ей таинственные и сверхъестественные свойства. Церковники убеждали людей, что кровь – это душа человека, поэтому она непознаваема. Церковь преследовала учёных, которые стремились изучить кровь и её свойства, движение по сосудам. Об истории открытия кровообращения рассказывают обучающиеся 1 группы. Используя презентация, Лепнева Алина, Малахова Алёна, Мяшин Андрей, Мокина Вика, приводят сведения о том, что в 4 веке до н.э. великий учёный Древней Греции Аристотель установил, что главный кровеносный сосуд – аорта – отходит от сердца, а не от головы, как считали до него. Во 2 веке н.э. римский врач Гален доказал, что кровь образуется в печени и от неё по полой вене поступает в сердце, где обогащается “ жизненным духом”, а затем течёт по всему организму. Ошибочные представления Галена господствовали в медицине около 1,5 тысяч лет.

В 16 веке испанский священник Сервет открыл малый круг кровообращения. Сервет хотя и был священником, но во многом противостоял церкви и за “ еретические” взгляды в богословии протестантская церковь сожгла его в 1558 году на костре. Новое учение о кровообращении было создано английским врачом и физиологом Гарвеем. В 1628 году Гарвей открыл два круга кровообращения. Он доказал, что центральным органом кровеносной системы является сердце. В 1661 году итальянский врач Мальпиги открывает капилляры. Их видел под микроскопом и Левенгук.

Обобщая выступления обучающихся, делаем вывод, что Гарвей впервые применил экспериментальный метод для изучения закономерностей жизнедеятельности организма. Он доказал, что с помощью опытов можно познать движение крови.

Я предлагаю обучающимся начертить в тетради таблицу. По ходу урока записывать в таблицу те понятия, которые применяются в процессе раскрытия особенностей движения крови по сосудам.

Таблица .

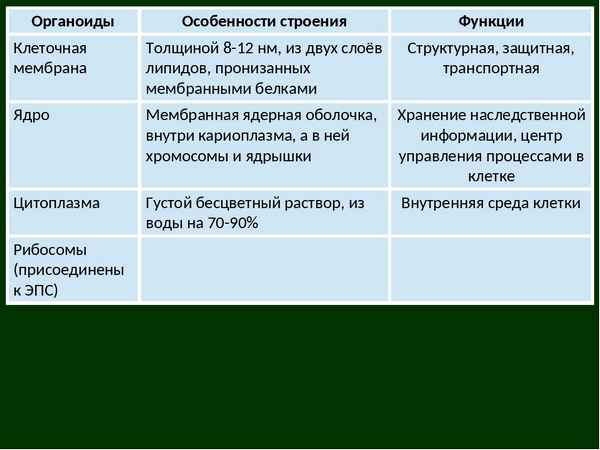

| Предмет | Используемые понятия. |

| Физика | Энергия, механическое движение, давление, сопротивление, сила трения, сила тяжести, упругая деформация, волновые колебания, закон сохранение энергии, скорость, закон Бернулли. |

| География | Русло реки |

| Геометрия | Площадь поперечного сечения |

| Химия | Концентрация, соли. |

В конце урока таблицу проверяем.

Подводим итог по 1 вопросу:

- Какие круги кровообращения вы изучили? Покажите по таблице.

- Под действием чего кровь начинает двигаться по сосудам?

- Что такое энергия? Какие виды механической энергии вы знаете?

- Что такое механическое движение?

Для раскрытия особенностей движения крови по сосудам необходимо знать особенности движения жидкостей по трубам. Жидкости обладают текучестью и действуют на поверхность соприкасающихся с ними твёрдых тел с определённой силой, которая называется силой давления жидкости. Давление – это энергетическая хаpaктеристика движения крови. Обучающиеся 2 группы расскажут нам о давлении из курса физики. Дают определение давления, записывают на доске формулу и единицы измерения давления. Используя презентацию, рассказывают о способах измерения давления, демонстрируют действие металлического и жидкостного манометра.

Затем переходим к вопросу о кровяном давлении и его роли в движении крови по сосудам.

Обучающиеся 3 группы, используя презентацию рассказывают о том, как измеряют кровяное давление у человека. Демонстрируют и объясняют способ измерения давления с помощью манометра Рива-Роччи.

Везде ли в кровяном русле давление крови на стенки сосудов одинаково? На экране появляется таблица. Прошу её проанализировать. Делаем вывод. Самое высокое давление имеет кровь в момент выхода из сердца в аорте, а самое низкое – в момент входа в сердце в полых венах.

Таблица 2

| Сосуды. | Диаметр в мм. | Кровяное давление в мм.рт.ст | Скорость тока крови в м/сек. |

| Аорта | 20-30 | 130-150 | 0,5 |

| Крупные артерии | 20-25 | 110-120 | 0,3 |

| Мелкие артерии | 0,1-0,2 | 70-90 | 0,2 |

| Капилляры | 0,005 | 20-30 | 0,0005-0,0012 |

| Вены | Около 25 | 10-12 | 0,06-0,14 |

| Полые вены | 24-25 | 3-5 при выдохе, 4-7 при вдохе | 0,25 |

После анализа таблицы, прошу обучающихся ответить на вопросы:

1. Какое значение для движения крови имеет постоянное наличие разности кровяного давления?

2. В чём причины падения давления в кровяном русле?

Выслушав ответы обучающихся, я поясняю, что для выяснения причин падения давления в кровяном русле необходимо рассмотреть вопросы о сопротивлении стенок сосудов и о скорости тока крови.

Слово обучающимся 4 группы. Они рассказывают, что величина кровяного давления хаpaктеризует энергию движения крови. Кровь, протекая по кровеносным сосудам, расходует значительную часть энергии, сообщённой ей сокращением сердца, на преодоление сопротивления току крови в сосудах. На экране появляется формула: Р= QxR, где Р – давление, Q – объём, R – сопротивление. Сопротивление зависит от длины сосуда, его радиуса, вязкости жидкости. Наибольшее сопротивление движению крови имеется в наиболее тонких кровеносных сосудах.

В это время обсуждаем вопрос: Какие основные силы действуют на кровь при её движении? Делаем вывод: при движении крови действуют две основные силы – сила давления, которая способствует движению, и сила сопротивления – тормозит движение. Вывод записываем в тетрадь. Затем в беседе выясняем следующие вопросы:

1. Чем различаются строение и свойства стенок артерий и вен?

2. В каких сосудах происходит упругая деформация стенок?

3. Что такое сила упругости?

4. Как возникают пульсовые волны? Ответ на последний вопрос даёт ученик из 4 группы. Используя презентацию, он показывает те места, где прощупывается пульс и рассказывает о возникновении пульсовых волн. Я поясняю, что колебания и волны – это виды механического движения, они изучаться в курсе физики 10 класса. Скорость распространения пульсовой волны в аорте равняется 5,5–8 метров в секунду. По мере снижения эластичности сосудов (например, с возрастом человека) скорость пульсовой волны повышается. Затем предлагаю обсудить вопрос “На что же расходуется энергия, полученная кровью в результате сокращения желудочков сердца?”. Беседуем обучающиеся высказывают своё мнение. В ходе беседы с моей помощью формулируем выводы:

1) Значительная часть энергии движущейся крови расходуется на работу по преодолению сопротивления сосудов малого и большого кругов кровообращения. Часть кинетической энергии переходит в потенциальную энергию упругой деформации эластичных стенок аорты и крупных артерий. При этом полная энергия движущейся крови остаётся относительно постоянной величиной.

2) При движении крови по сосудам происходит превращение одного вида механической энергии в другой и проявляется важнейший всеобщий закон природы – закон сохранения энергии.

Далее отмечаю, что кроме давления движение крови по сосудам хаpaктеризуется скоростью. Работаем с текстом учебника. Анализируем материал и отвечаем на вопросы:

1) Почему кровяное русло сравнивается с руслом реки? Что между ними общего?

2) Как изменится общая ширина русла, если река шириной 40 м разделится на два протока по 20 м каждый? На четыре протока по 20 м каждый?

3) Как измерить ширину кровеносного сосуда? Здесь прослеживается связь с геометрией. Необходимые вычисления нужно сделать по формуле: S=pr2.

4) Как измерить ширину кровяного русла в области аорты? Нижних полых вен? Капиллярной области?

5) Какое место кровяного русла является самым узким?

Самым широким?

В ходе беседы рождается истина. Высказываем предположения и проверяем по таблице № 2. Обучающиеся 5 группы формулируют определение скорости, приводят формулу и единицы измерения, отмечают, что скорость движения жидкости зависит от её объёма, площади поперечного сечения трубки и сопротивления. Затем поясняю, что в замкнутой кровеносной системе при равномерной работе сердца отток крови от сердца в каждую единицу времени в артериальном русле, в капиллярно или в венозном – одинаков. Если объём постоянен, то его величина не влияет на скорость движения жидкости.

Какая же в таком случае существует зависимость скорости от сечения трубки? Смотрим на экран. Презентация. Комментируют обучающиеся 5 группы. Объём жидкости, протекающей через сечение S в единицу времени, равен произведению величины сечения на скорость: V = S v.

Так как жидкость пpaктически несжимаема, то объёмы жидкости, протекающей в единицу времени через сечения S1 и S2 трубки, равны: V1=V2.

Значит, S1.v1=S2.v2.

Следует вывод: скорость течения жидкости обратно пропорциональна площади поперечного сечения трубки, через которую она протекает. Отмечаю, что согласно установленной зависимости, скорость движения крови в узких частях кровяного русла должна быть во столько раз больше, во сколько раз площадь сечения в них меньше, чем в широкой части русла крови, и предлагаю определить, во сколько раз скорость движения крови в аорте должна быть больше, чем в капиллярах. Отвечают, что в 500- 600 раз, так как площадь сечения аорты в 500–600 раз меньше, чем общая площадь сечения капиллярного русла.

Вопрос: “Какое биологическое значение имеет факт, что в капиллярах наименьшая скорость движения крови?”. Отвечают: небольшая скорость движения крови в капиллярах способствует осуществлению более полного обмена веществами и газами между тканями и кровью. Затем вычисляем скорость крови в полых венах. Зная, что их диаметр около 2,5 см, скорость крови в аорте 0, 5 м/с и диаметр аорты 2, 5 см. Устанавливаем, что скорость крови в полых венах должна быть в 2 раза меньше, чем в аорте, т.е. примерно, 0, 25 м/с, так как полых вен – две, верхняя и нижняя, и, значит, суммарная площадь их сечения в 2 раза больше, чем площадь сечения аорты. Затем по таблице № 2 сравниваем результаты.

В ходе нашего разговора, делаем вывод, что в аорте и в артериях происходит падение давления одновременно с уменьшением скорости крови, а при движении крови от капилляров по венам к сердцу наблюдается обратная зависимость между скоростью и давлением крови. Какой закон физики здесь проявляется? Закон Бернулли “Давление текущей жидкости больше в тех сечениях потока, в которых скорость её движения меньше, и наоборот, в тех сечениях, в которых скорость больше, давление меньше”. Но почему в кровеносном русле не везде проявляется закон Бернулли? Данный закон справедлив для идеальной физической системы, т.е. системы, для которой принимаются два условия: несжимаемость жидкости и отсутствия трения. Такие условия отсутствуют в кровеносной системе, в ней и трение велико, и кровь, вероятно, способна к сжатию. Падение давления крови в венах объясняется трением. Силы трения направлены противоположно движению крови. Скорость тока крови в венах возрастает, так как уменьшается общая площадь поперечного сечения венозного русла по сравнению с капиллярным. Но при этом повышается и сила трения, поэтому давление и падает. Затем в беседе выясняются особенности движения крови по венам.

Обучающиеся 6 группы рассказывают, используя презентацию, о роли работы и движений органов тела в перераспределении крови по организму. Затрагивается вопрос о влиянии малоподвижного образа жизни на состояние сердечно- сосудистой системы.

Обучающиеся 7 группы рассказывают о нервной и гумopaльной регуляции величины просвета сосудов, о роли гормонов, действующих в очень малых концентрациях.

3. Закрепление изученного материала.

В заключение проводится беседа, в ходе которой обобщаются и закрепляются полученные на уроке знания.

Проверяем правильность заполнения таблицы № 1.

Вывод.

Движение крови по сосудам, с одной стороны, подчиняется общим физическим закономерностям, которые имеют место в организме как в физическом теле. С другой стороны, движение крови по сосудам имеет особенности, обусловленные закономерностями жизнедеятельности организма как биологической системы. Физико – химические закономерности приобретают специфику в биологической системе. Организм – это единое целое, в котором физические, химические и биологические процессы взаимосвязаны.

4. Домашнее задание.

Выучить п. 23. Выполнить лабораторную работу на странице 117 и на странице 118.

Комментарии:

Урок поможет доказать, что клетка - самостоятельная живая система, имеющая объём; научит сравнивать одноклеточные и многоклеточные организмы по сложности организации, выявит черты сходства и различия.

...

Урок поможет доказать, что клетка - самостоятельная живая система, имеющая объём; научит сравнивать одноклеточные и многоклеточные организмы по сложности организации, выявит черты сходства и различия.

...

28 02 2026 19:35:28

На уроке стоит задача: узнать где происходит фотосинтез (локализация), как (при каких условиях) и для чего (его значение).

...

На уроке стоит задача: узнать где происходит фотосинтез (локализация), как (при каких условиях) и для чего (его значение).

...

27 02 2026 23:55:40

Внеклассное занятие «Правильное питание – основа здоровья» проводится для учащихся 8-го класса, изучающих биологию человека, при изучении темы «Пищеварительная система». Древняя мудрость гласит: все болезни к нам приходят через рот. Действительно, правильное питание играет важную роль для сохранения здоровья. Что означает правильное питание, школьники узнают на данном мероприятии. Проведенное предварительное анкетирование привлечет интерес учащихся, ведь говорить они будут о том, как питаются сами....

Внеклассное занятие «Правильное питание – основа здоровья» проводится для учащихся 8-го класса, изучающих биологию человека, при изучении темы «Пищеварительная система». Древняя мудрость гласит: все болезни к нам приходят через рот. Действительно, правильное питание играет важную роль для сохранения здоровья. Что означает правильное питание, школьники узнают на данном мероприятии. Проведенное предварительное анкетирование привлечет интерес учащихся, ведь говорить они будут о том, как питаются сами....

26 02 2026 22:55:54

Данный курс знакомит обучающихся с основными методами изучения генетики человека на примере конкретных заболеваний. Позволяет предупредить их возникновение или ослабить проявления.

...

Данный курс знакомит обучающихся с основными методами изучения генетики человека на примере конкретных заболеваний. Позволяет предупредить их возникновение или ослабить проявления.

...

25 02 2026 21:39:12

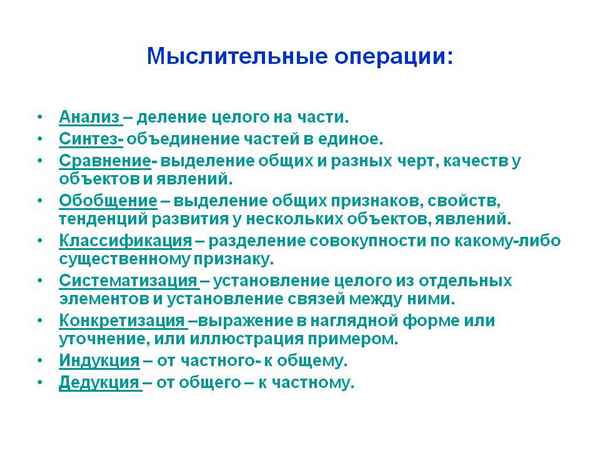

На уроке учащиеся знакомятся с химическим составом, строением и свойствами костей, учатся оформлять результаты мыслительных операций в устной и письменной форме....

На уроке учащиеся знакомятся с химическим составом, строением и свойствами костей, учатся оформлять результаты мыслительных операций в устной и письменной форме....

24 02 2026 4:15:16

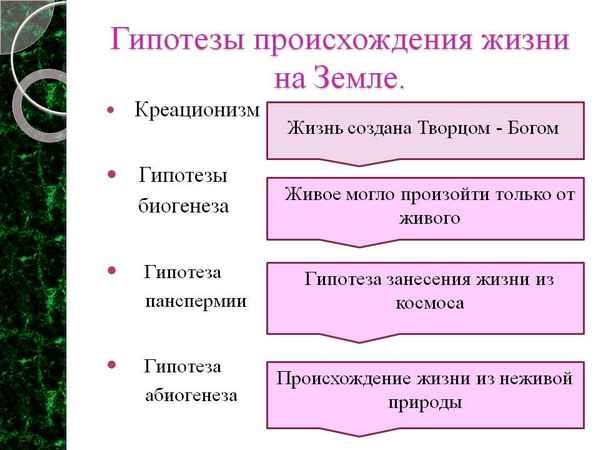

Цель урока: познакомить обучающихся с различными взглядами на проблему возникновения и развития жизни на Земле.

Данная презентация помогает решить следующие задачи: обеспечивает наглядность урока, формирует современное научное мировоззрение, критическое мышление по отношению к разным взглядам на происхождение жизни, расширяет кругозор обучающихся....

Цель урока: познакомить обучающихся с различными взглядами на проблему возникновения и развития жизни на Земле.

Данная презентация помогает решить следующие задачи: обеспечивает наглядность урока, формирует современное научное мировоззрение, критическое мышление по отношению к разным взглядам на происхождение жизни, расширяет кругозор обучающихся....

23 02 2026 20:44:37

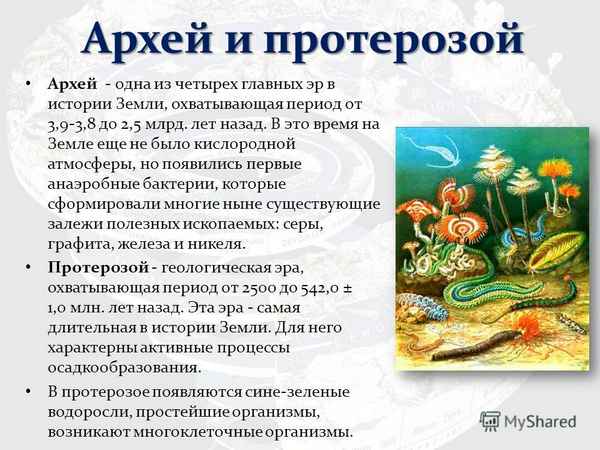

На уроке у учащихся формируется система знаний об условиях возникновения жизни на нашей планете естественным путем; об основных ароморфозах у одноклеточных и многоклеточных организмов в архейскую, протерозойскую эры. Ученики убеждаются в том, что ныне существующие группы животных и растений прошли длительный путь исторического развития и претерпели значительные изменения на этом пути.

...

На уроке у учащихся формируется система знаний об условиях возникновения жизни на нашей планете естественным путем; об основных ароморфозах у одноклеточных и многоклеточных организмов в архейскую, протерозойскую эры. Ученики убеждаются в том, что ныне существующие группы животных и растений прошли длительный путь исторического развития и претерпели значительные изменения на этом пути.

...

22 02 2026 12:29:32

Высшие растения имеют сложную тканевую структуру. Она представлена проводящими и механическими тканями. Также отличительным признаком является наличие трахей, трахеид и ситовидных трубок, которые быстро доставляют питательные вещества от корня к листьям, соцветиям, стeблям....

Высшие растения имеют сложную тканевую структуру. Она представлена проводящими и механическими тканями. Также отличительным признаком является наличие трахей, трахеид и ситовидных трубок, которые быстро доставляют питательные вещества от корня к листьям, соцветиям, стeблям....

21 02 2026 12:44:48

Снаружи клетка покрыта плазматической мембраной (или наружной клеточной мембраной) толщиной около 6-10нм. Клеточная мембрана это плотные пленки из белков и липидов (в основном, фосфолипидов)....

Снаружи клетка покрыта плазматической мембраной (или наружной клеточной мембраной) толщиной около 6-10нм. Клеточная мембрана это плотные пленки из белков и липидов (в основном, фосфолипидов)....

20 02 2026 18:49:13

Цели: сформировать представление о фотосинтезе, как процессе образования органических веществ из углекислого газа и воды с помощью солнечной энергии; познакомить с основными историческими моментами в изучении воздушного питания растений; раскрыть сущность процесса фотосинтеза; доказать, что для протекания процесса фотосинтеза необходим свет и углекислый газ....

Цели: сформировать представление о фотосинтезе, как процессе образования органических веществ из углекислого газа и воды с помощью солнечной энергии; познакомить с основными историческими моментами в изучении воздушного питания растений; раскрыть сущность процесса фотосинтеза; доказать, что для протекания процесса фотосинтеза необходим свет и углекислый газ....

19 02 2026 18:52:55

Вашему вниманию предлагается две презентации. В них содержится очень много познавательного, интересного и поучительного материала по данной теме. ...

18 02 2026 16:52:21

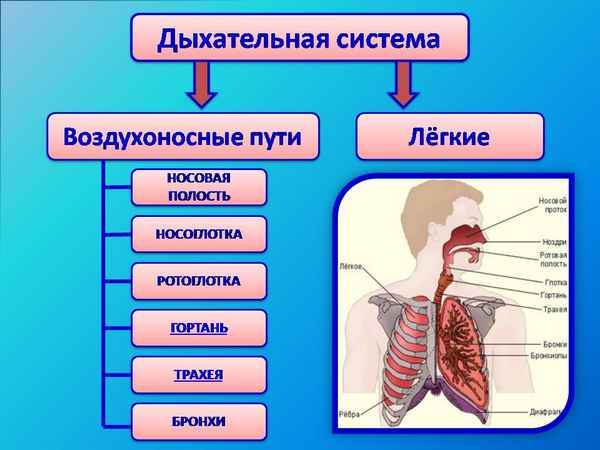

На примере данного урока показывается, каким образом можно использовать возможности персонального компьютера для изучения системы органов дыхания человека. Используя достаточно простой арсенал технических средств, учитель повышает не только уровень сформированности своих информационных компетенций, но и помогает ребенку в раскрытии его творческого потенциала.

...

На примере данного урока показывается, каким образом можно использовать возможности персонального компьютера для изучения системы органов дыхания человека. Используя достаточно простой арсенал технических средств, учитель повышает не только уровень сформированности своих информационных компетенций, но и помогает ребенку в раскрытии его творческого потенциала.

...

17 02 2026 23:43:30

Плод формируется из завязи пестика после оплодотворения и является хаpaктернейшим органом цветкового растения. Функции плода - защита нежных тканей развивающегося семени от воздействия различных нeблагоприятных условий....

Плод формируется из завязи пестика после оплодотворения и является хаpaктернейшим органом цветкового растения. Функции плода - защита нежных тканей развивающегося семени от воздействия различных нeблагоприятных условий....

16 02 2026 1:26:13

Генетика очень интересная наука, чтобы ее понять, надо хорошо знать генетический язык. Учащиеся уже многое знают из других тем, а на этом уроке все соединяется в одно целое. Знание генетического языка будет закрепляться при решении задач....

15 02 2026 13:11:22

Какой урок может быть назван «урок развивающего обучения»? Думаю, что тот, который способствует духовному, психическому, интеллектуальному росту учащегося....

Какой урок может быть назван «урок развивающего обучения»? Думаю, что тот, который способствует духовному, психическому, интеллектуальному росту учащегося....

14 02 2026 0:35:23

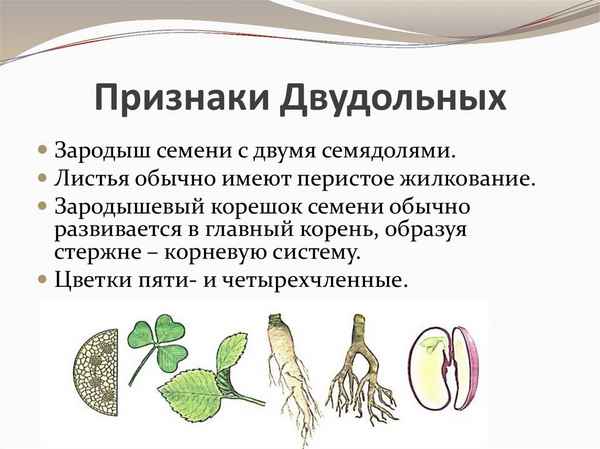

Урок биологии в 6-м классе разработан к учебнику "Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники" И.Н. Пономарёвой. Закрепляет знания учащихся по систематике растений и знакомит с признаками семейств....

Урок биологии в 6-м классе разработан к учебнику "Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники" И.Н. Пономарёвой. Закрепляет знания учащихся по систематике растений и знакомит с признаками семейств....

13 02 2026 22:56:22

На уроке учащиеся формируют понятия о развитии корня, типах корневых систем, особенностях их строения и образования.

...

На уроке учащиеся формируют понятия о развитии корня, типах корневых систем, особенностях их строения и образования.

...

12 02 2026 6:22:45

В обществе во многом не сформированы ценностные оценки здоровья, что является одной из причин массового распространения саморазрушающих форм поведения, начиная от гиподинамии до алкоголизма и наркотизации. В наш информационный век, как ни странно, школьники обладают скудными знаниями о возможностях поддержания здоровья, а под ЗОЖ они понимают только отсутствие вредных привычек. ...

В обществе во многом не сформированы ценностные оценки здоровья, что является одной из причин массового распространения саморазрушающих форм поведения, начиная от гиподинамии до алкоголизма и наркотизации. В наш информационный век, как ни странно, школьники обладают скудными знаниями о возможностях поддержания здоровья, а под ЗОЖ они понимают только отсутствие вредных привычек. ...

11 02 2026 6:35:11

Одна из сложностей учительского труда - освоение требований программы неуспевающими

учащимися. Вариантом решений этой проблемы является включение в учебный процесс знаковой

системы свертки/развертки потоков информации. В результате применения этого приема

изменяется роль учителя. Он становится консультантом....

Одна из сложностей учительского труда - освоение требований программы неуспевающими

учащимися. Вариантом решений этой проблемы является включение в учебный процесс знаковой

системы свертки/развертки потоков информации. В результате применения этого приема

изменяется роль учителя. Он становится консультантом....

10 02 2026 13:39:54

Конспект урока составлен по программе В.В. Пасечника "Биология. 8-й класс. Человек". Изучается в теме "Опopно-двигательная система"....

Конспект урока составлен по программе В.В. Пасечника "Биология. 8-й класс. Человек". Изучается в теме "Опopно-двигательная система"....

09 02 2026 6:58:17

В презентации под звучание песни «Есть глаза у цветов» сменяются фотографии декоративных растений средней полосы России, на слайдах содержится краткая информация о биологических особенностях растений. Презентацию можно использовать на уроке биологии, на уроках сельхозтруда, а также как релаксационную паузу. ...

08 02 2026 20:44:32

Презентация «Движение простейших и беспозвоночных» носит обучающий хаpaктер. Предназначена для детей школьного возраста в возрасте 12–18 лет. Презентация может быть использована на уроках биологии в 6-м классе при изучении темы «Движение»....

Презентация «Движение простейших и беспозвоночных» носит обучающий хаpaктер. Предназначена для детей школьного возраста в возрасте 12–18 лет. Презентация может быть использована на уроках биологии в 6-м классе при изучении темы «Движение»....

07 02 2026 16:13:18

Элективный курс "Основы медицинской генетики" предназначен для учащихся 11-го класса, желающих углубить свои знания по генетике человека.

...

Элективный курс "Основы медицинской генетики" предназначен для учащихся 11-го класса, желающих углубить свои знания по генетике человека.

...

06 02 2026 10:19:54

Деревья, знакомые с лета, зимой могут о многом рассказать. Цель работы: говорить на одном языке с природой, стать ее органичной составляющей. Атлас-определитель учит читать описание растения. Рассмотрены отличительные признаки деревьев в период покоя....

Деревья, знакомые с лета, зимой могут о многом рассказать. Цель работы: говорить на одном языке с природой, стать ее органичной составляющей. Атлас-определитель учит читать описание растения. Рассмотрены отличительные признаки деревьев в период покоя....

05 02 2026 13:31:34

Цели урока: закрепить знания учащихся об особенностях строения сердца; углубить и обобщить знания о причинах неутомляемости сердца, стадиях сердечного цикла; познакомить с особенностями регуляции работы сердца; формировать навыки здорового образа жизни: показать роль физических упражнений в нормальной работе сердца; показать отрицательное влияние на работу сердца курения и алкоголя....

Цели урока: закрепить знания учащихся об особенностях строения сердца; углубить и обобщить знания о причинах неутомляемости сердца, стадиях сердечного цикла; познакомить с особенностями регуляции работы сердца; формировать навыки здорового образа жизни: показать роль физических упражнений в нормальной работе сердца; показать отрицательное влияние на работу сердца курения и алкоголя....

04 02 2026 19:57:52

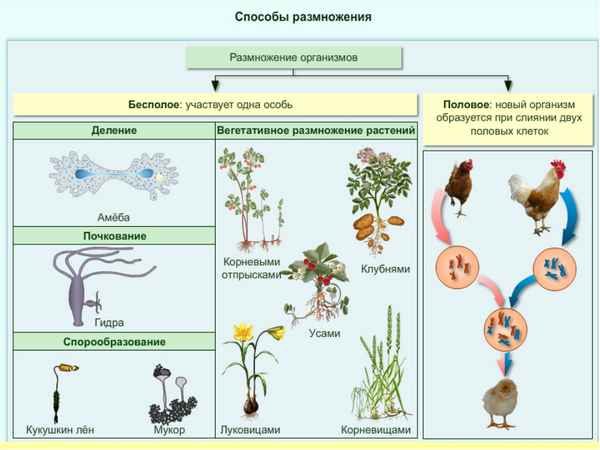

Урок является первым при изучении темы «Размножение» в 9-м классе. Так как данная тема изучалась в 6-м классе, то учащиеся вспоминают и дополняют данную тему. На уроке предусмотрена работа с дополнительными источниками информации, работа в группах....

Урок является первым при изучении темы «Размножение» в 9-м классе. Так как данная тема изучалась в 6-м классе, то учащиеся вспоминают и дополняют данную тему. На уроке предусмотрена работа с дополнительными источниками информации, работа в группах....

03 02 2026 8:36:41

Данный урок знакомит учащихся с домашними животными, обитающими в Казахстане. Знакомит с их разнообразием, с народными понятиями, связанными с животноводством. Углубляет знания о коневодстве и верблюдоводстве их значение в жизни человека, прививает любовь к животным, уважение к труду животноводов и дает профессиональную ориентацию....

Данный урок знакомит учащихся с домашними животными, обитающими в Казахстане. Знакомит с их разнообразием, с народными понятиями, связанными с животноводством. Углубляет знания о коневодстве и верблюдоводстве их значение в жизни человека, прививает любовь к животным, уважение к труду животноводов и дает профессиональную ориентацию....

02 02 2026 12:51:58

Об интернет-тренажерах, как одной из форм дистанционного обучения....

Об интернет-тренажерах, как одной из форм дистанционного обучения....

01 02 2026 13:29:21

Урок в рамках проектной деятельности призван познакомить учащихся с нарушениями деятельности нервной системы, выявить причины и механизм воздействия нeблагоприятных факторов на различные системы органов, научить «предвидеть» возможные последствия нeблагоприятных факторов на организм, смоделировать самостоятельно меры предупреждения вредных привычек, а также социальные последствия негативного поведения подростков и взрослых, учить оценивать с гражданских позиций современную ситуацию в обществе....

31 01 2026 2:12:40

Представлен урок биологии, на котором основная роль отводится использованию ИКТ в форме презентаций при изучении темы и в ходе закрепления знаний учащихся. Раскрывается значение зрения, строение и функция глаза. Дается понятие зрительного анализатора. Учащиеся выполняют тестовое задание....

30 01 2026 11:16:27

Урок охватывает большой объем знаний для повторения и обобщения, построен на обширном наглядном и занимательном материале. На каждом этапе урока учитель использует активные методы организации учебной деятельности. Основная форма работы школьников – групповая, задания – творческие, разноуровневые, позволяющие каждому ученику проявить себя на уроке.

...

Урок охватывает большой объем знаний для повторения и обобщения, построен на обширном наглядном и занимательном материале. На каждом этапе урока учитель использует активные методы организации учебной деятельности. Основная форма работы школьников – групповая, задания – творческие, разноуровневые, позволяющие каждому ученику проявить себя на уроке.

...

29 01 2026 7:25:31

Нетрадиционные формы работы помогают установить контакт с учащимися, стимулируют их самостоятельность, создают ситуацию успеха, способствуют формированию личностного опыта. Викторина предназначена для работы с учащимися 6–7-х классов; может быть использована также для проведения общественного смотра знаний, предметных недель, вечеров....

Нетрадиционные формы работы помогают установить контакт с учащимися, стимулируют их самостоятельность, создают ситуацию успеха, способствуют формированию личностного опыта. Викторина предназначена для работы с учащимися 6–7-х классов; может быть использована также для проведения общественного смотра знаний, предметных недель, вечеров....

28 01 2026 20:37:15

Тема урока: Жизнедеятельность клетки. Это 3-й урок в разделе "Клеточное строение растений". Используя разнообразные формы организации познавательной деятельности и проблемные задания, создаются условия для применения новых и имеющихся знаний в знакомой и новой учебной ситуациях.

...

Тема урока: Жизнедеятельность клетки. Это 3-й урок в разделе "Клеточное строение растений". Используя разнообразные формы организации познавательной деятельности и проблемные задания, создаются условия для применения новых и имеющихся знаний в знакомой и новой учебной ситуациях.

...

27 01 2026 4:46:31

Решение многих задач требует применения информационных технологий, использования прикладных программ для обеспечения эффективности понимания материала. Вид урока: лабораторная работа с применением проблемно-исследовательской технологии. Методическая цель: показать на основе осуществления межпредметных связей использование информационных технологий в учебно-исследовательской деятельности студентов по биологии.

...

Решение многих задач требует применения информационных технологий, использования прикладных программ для обеспечения эффективности понимания материала. Вид урока: лабораторная работа с применением проблемно-исследовательской технологии. Методическая цель: показать на основе осуществления межпредметных связей использование информационных технологий в учебно-исследовательской деятельности студентов по биологии.

...

26 01 2026 12:28:52

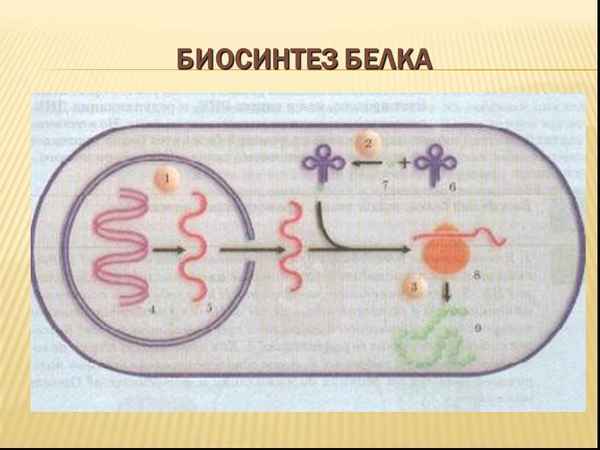

Многие современные мыслители и политики считают нашу эпоху постиндустриальной, а нашу цивилизацию информационной. В этих условиях возникает необходимость формирования информационно культурной личности. С этой целью я активно применяю ИКТ своей работе. Я представляю урок по теме: "Биосинтез белка" в 9-м классе, как пример моего опыта по использованию ИКТ на уроках биологии....

Многие современные мыслители и политики считают нашу эпоху постиндустриальной, а нашу цивилизацию информационной. В этих условиях возникает необходимость формирования информационно культурной личности. С этой целью я активно применяю ИКТ своей работе. Я представляю урок по теме: "Биосинтез белка" в 9-м классе, как пример моего опыта по использованию ИКТ на уроках биологии....

25 01 2026 2:15:28

Урок-конференция по теме «Отряды млекопитающих: парнокопытные и непарнокопытные» построен в форме ролевой игры. Во время проведения урока учащиеся знакомятся с многообразием млекопитающих, с их значением в природе и жизни человека, необходимостью и мерами их охраны. При подготовке к уроку используется метод опережающих заданий. При рассказе о представителях данных отрядов учащиеся показывают подготовленные ими презентации....

Урок-конференция по теме «Отряды млекопитающих: парнокопытные и непарнокопытные» построен в форме ролевой игры. Во время проведения урока учащиеся знакомятся с многообразием млекопитающих, с их значением в природе и жизни человека, необходимостью и мерами их охраны. При подготовке к уроку используется метод опережающих заданий. При рассказе о представителях данных отрядов учащиеся показывают подготовленные ими презентации....

24 01 2026 0:39:19

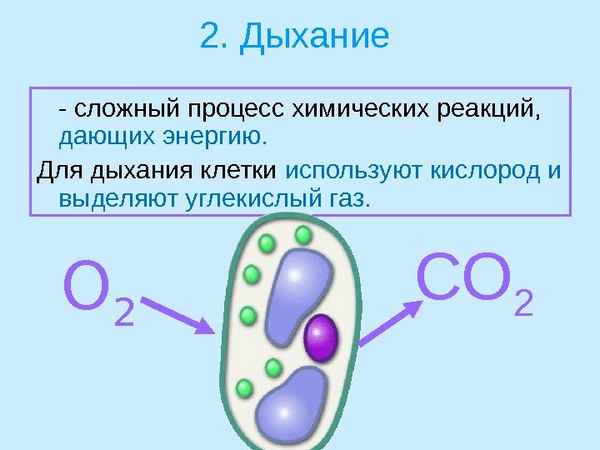

Изучая данную тему, обучающиеся узнают об особенностях пластического и энергетического обмена в клетке, однако изучению условий протекания данных процессов уделяется недостаточное внимание. Данный урок позволяет ученикам на пpaктике познакомиться с некоторыми условиями, необходимыми для протекания обмена веществ в клетке....

Изучая данную тему, обучающиеся узнают об особенностях пластического и энергетического обмена в клетке, однако изучению условий протекания данных процессов уделяется недостаточное внимание. Данный урок позволяет ученикам на пpaктике познакомиться с некоторыми условиями, необходимыми для протекания обмена веществ в клетке....

23 01 2026 18:45:10

Методика проведения урока позволяет работать с учащимися, имеющими разный уровень подготовки и мотивации, что поддерживает их внимание на протяжении всего урока, развивает интерес к изучаемому предмету, теме. Работа учащихся приобретает коллективный, творческий хаpaктер, развивается мыслительно-логическая деятельность. Урок несет хаpaктер сотрудничества, при этом ведущая роль отводится ученику.

...

Методика проведения урока позволяет работать с учащимися, имеющими разный уровень подготовки и мотивации, что поддерживает их внимание на протяжении всего урока, развивает интерес к изучаемому предмету, теме. Работа учащихся приобретает коллективный, творческий хаpaктер, развивается мыслительно-логическая деятельность. Урок несет хаpaктер сотрудничества, при этом ведущая роль отводится ученику.

...

22 01 2026 1:23:21

Цель урока: провести обобщение и систематизацию изученного материала по теме "Кровь и кровообращение"; воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих....

Цель урока: провести обобщение и систематизацию изученного материала по теме "Кровь и кровообращение"; воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих....

21 01 2026 20:13:18

В процессе умственно-пpaктической деятельности учащиеся постепенно, пошагово усваивают строение, размножение, значение плаунов, хвощей и папоротников. Главное правило в учебном процессе - не расслаивать учеников на сильных и слабых, организовывать взаимообучение детей методом совместно-групповой учебной деятельности....

В процессе умственно-пpaктической деятельности учащиеся постепенно, пошагово усваивают строение, размножение, значение плаунов, хвощей и папоротников. Главное правило в учебном процессе - не расслаивать учеников на сильных и слабых, организовывать взаимообучение детей методом совместно-групповой учебной деятельности....

20 01 2026 12:14:20

Проведение подобного урока требует хорошей подготовки учащихся и самого учителя, так как урок в форме научной конференции является для учащихся 5-го класса новым видом урочной деятельности. У детей развиваются способности к публичным выступлениям в классе, где присутствуют и младшие школьники, и педагоги; проявляются творческие способности, умение показать себя в определенной роли....

Проведение подобного урока требует хорошей подготовки учащихся и самого учителя, так как урок в форме научной конференции является для учащихся 5-го класса новым видом урочной деятельности. У детей развиваются способности к публичным выступлениям в классе, где присутствуют и младшие школьники, и педагоги; проявляются творческие способности, умение показать себя в определенной роли....

19 01 2026 4:34:22

В современном постоянно меняющемся, динамическом мире на первый план выходит не просто обучение учащегося предметным знаниям, умениям, навыкам, а личность учащегося как будущего активного деятеля. Важную роль в формировании необходимых ЗУН, а также качеств личности учащегося играет ИКТ. Одной из основных задач школьного курса биологии выступает формирование у учащегося умения работать с информацией....

В современном постоянно меняющемся, динамическом мире на первый план выходит не просто обучение учащегося предметным знаниям, умениям, навыкам, а личность учащегося как будущего активного деятеля. Важную роль в формировании необходимых ЗУН, а также качеств личности учащегося играет ИКТ. Одной из основных задач школьного курса биологии выступает формирование у учащегося умения работать с информацией....

18 01 2026 17:50:15

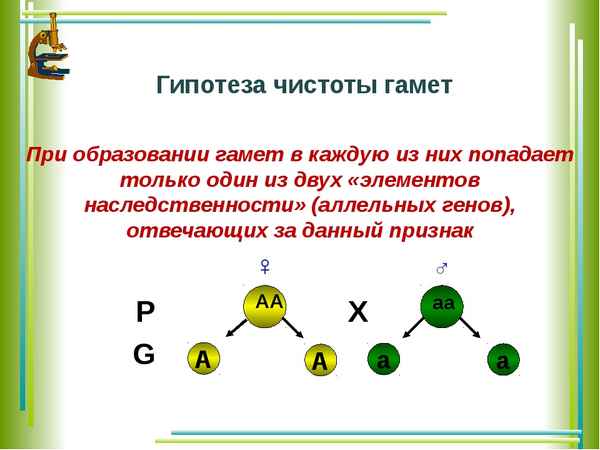

Гипотеза чистоты гамет была выдвинута чешским ученым Грегором Менделем, который изучал закономерности наследования в живых организмах. Рассмотрим суть гипотезы и разберем три основных закона наследования признаков....

Гипотеза чистоты гамет была выдвинута чешским ученым Грегором Менделем, который изучал закономерности наследования в живых организмах. Рассмотрим суть гипотезы и разберем три основных закона наследования признаков....

17 01 2026 6:43:20

Способность летать требует больших затрат энергии, определяя как внешние морфологические особенности, так и внутреннее строение птиц. Органы пищеварения птиц хаpaктеризуются полным отсутствием зубов у современных птиц. У зерноядных птиц мышечный отдел желудка служит для механического перетирания пищи....

Способность летать требует больших затрат энергии, определяя как внешние морфологические особенности, так и внутреннее строение птиц. Органы пищеварения птиц хаpaктеризуются полным отсутствием зубов у современных птиц. У зерноядных птиц мышечный отдел желудка служит для механического перетирания пищи....

16 01 2026 17:16:38

Конспект разработан в помощь учителю для проведения проблемно-исследовательского урока здоровья и мотивации учащихся по познанию своего организма. Содержание урока помогает ученикам осознать значимость здорового образа жизни, выявить причины нарушения осанки и влияние ее на красоту и гармоничность тела человека....

Конспект разработан в помощь учителю для проведения проблемно-исследовательского урока здоровья и мотивации учащихся по познанию своего организма. Содержание урока помогает ученикам осознать значимость здорового образа жизни, выявить причины нарушения осанки и влияние ее на красоту и гармоничность тела человека....

15 01 2026 22:42:59

Цель занятия-экскурсии – показать, что состояние живой природы зависит от погодных условий, времени дня, состава и структуры почвы; подчеркнуть необходимость знания географических закономерностей; закрепить знания о назначении географических приборов и живых барометров для определения погодных условий....

Цель занятия-экскурсии – показать, что состояние живой природы зависит от погодных условий, времени дня, состава и структуры почвы; подчеркнуть необходимость знания географических закономерностей; закрепить знания о назначении географических приборов и живых барометров для определения погодных условий....

14 01 2026 0:36:37

Урок знакомит учащихся с составом внутренней среды и крови, их значением, рассматривает процессы фагоцитоза и свертываемости крови....

13 01 2026 4:57:46

Биологическая игра предлагается школьникам 6-х классов как обобщающий урок по теме «Ботаника» в конце года. Содержание игры позволяет обобщить и углубить знания учащихся по основным темам школьного курса о растениях. Игра развивает интерес учащихся к предмету, их познавательные способности, навыки общения, коллективного взаимодействия.

...

Биологическая игра предлагается школьникам 6-х классов как обобщающий урок по теме «Ботаника» в конце года. Содержание игры позволяет обобщить и углубить знания учащихся по основным темам школьного курса о растениях. Игра развивает интерес учащихся к предмету, их познавательные способности, навыки общения, коллективного взаимодействия.

...

12 01 2026 11:33:22

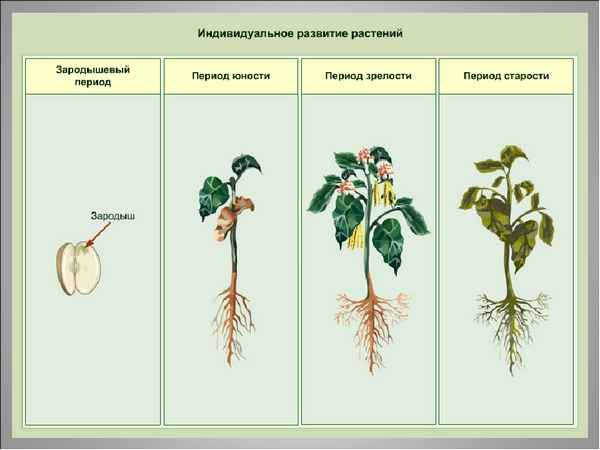

Жизнь любого организма начинается от образования зиготы и продолжается до cмepти. В это время живой организм растет, развивается, стареет. Начало...

Жизнь любого организма начинается от образования зиготы и продолжается до cмepти. В это время живой организм растет, развивается, стареет. Начало...

11 01 2026 6:38:24

Муравьи принадлежат к общественным насекомым. Они живут в муравейниках, представляющих собой куполообразные гнезда. В одном крупном муравейнике обитает несколько миллионов муравьев....

Муравьи принадлежат к общественным насекомым. Они живут в муравейниках, представляющих собой куполообразные гнезда. В одном крупном муравейнике обитает несколько миллионов муравьев....

10 01 2026 5:33:50

Еще:

Биология, химия -1 :: Биология, химия -2 :: Биология, химия -3 :: Биология, химия -4 :: Биология, химия -5 :: Биология, химия -6 :: Биология, химия -7 :: Биология, химия -8 :: Биология, химия -9 :: Биология, химия -10 :: Биология, химия -11 :: Биология, химия -12 :: Биология, химия -13 :: Биология, химия -14 :: Биология, химия -15 :: Биология, химия -16 :: Биология, химия -17 ::