Как превратить процесс обучения из принужденной тяжелой работы в свободное исследование мира

Как преодолеть границу между естественно научным и гуманитарным знанием? Как устроены категории языка, с помощью которого человек познает окружающий мир и самого себя? Что известно о разуме и мыслительных способностях человека из многих научных дисциплин.

Статья посвящена исследовательской деятельности учащихся. В качестве предмета исследования я выбрала вопросы, связанные с психологическими основами развивающего обучения и вопросы интеграции содержания образования.

Почему интеграция?

Спустимся к морю, вглядимся в него. Вот как образно описывает наше восприятие Ричард Фейнман: “Это ведь не просто вода, это рябь и набегающие волны, это облака солнце и гoлyбое небо, это свет и тепло, игры и дыхание ветра, песок и скалы, водоросли и рыбы, их жизнь и гибель, это вы сами ваши глаза и мысли, ваше ощущение счастья”.

Ребенку вовсе не нужны ни методисты, ни их методики, ни вообще вся сложная и громоздкая система управления образованием. А что же нужно? Не так важны знания сами по себе, как процесс получения этих знаний. Любознательность, заложенную в человек самой природой, можно легко подавить стандартными программами или догматизмом взрослых. Задача как раз и состоит в том, чтобы не дать погаснуть этому интересу, чтобы инстинкт исследования развивался и получил необходимый для этого ресурс. Такой ресурс может и должна представлять развивающая среда.

В общем случае ресурс, включает в себя четыре основных компонента, необходимых для реализации естественного обучения:

- Физический компонент

- Знаково-символический компонент

- Технологический компонент

- Человеческий компонент

Благодаря этим компонентам стоят не изолированные понятия, а взаимосвязанные, которые выражаются друг через друга, – у них огромная информационная емкость и колоссальные комбинационные генеративные возможности. Это облегчает ребенку (да и взрослому) познание мира.

В последнее время принципиально изменилось отношение и значительно усилилось внимание к исследовательской деятельности школьников и активным методам обучения, причем ни, только в России, но и во всем мире. Для этого имеются, по меньшей мере, две причины: социальная, связанная с быстрыми изменениями в мире, и научная связанная с новым представлением о деятельности мозга и сознания и вытекающими из них следствиями для процессов обучения.

Сначала несколько слов о социальной причине. Взрывной рост знаний и связанная с ним быстрая смена технологий требуют ориентировать образование на еще не достигнутый сегодня уровень науки и техники.

Так как передать знания о еще не открытых явлениях природы или научить конструировать и использовать еще не существующую технику невозможно. То остается единственный путь сформировать поисковый стиль мышления, привить интерес и вкус к познанию и исследованию, развить способность видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, обучить общим закономерностям будущей деятельности, вооружить методами овладения и синтеза новых знаний в любой предметной области, создать широкий кругозор. Преподавателю никогда не угнаться за наукой, ни за изменениями жизни, если оно пойдет по пути механического нанизывания на пирамиду старых программ все новых и новых фактов и открытий. Необходим иной принцип, и он сводиться к тому, чтобы заново осмыслить критерии отбора содержания образования и перейти к новым активным методам обучения.

Неотъемлемой частью современных представлений о мире является сложная и непривычная картина человеческого сознания, рассмотренная по результатам комплексного исследования психологии восприятия искусственного интеллекта, биохимии мозга, его эволюции, экологии и культурной антропологии.

Сформулируем основные особенности этой картины и вытекающие их них следствия для построения развивающей образовательной среды:

- Человек сводит сигналы из окружающего мира к своим собственным категориям и воспринимает только то, что прямо отвечает на вопросы, которые он сам способен задать. На поступление любой неподходящей информации нейроны человеческого мозга попросту не отзываются. Например, человек не реагирует не на радиоволны не на рентгеновское излучение, ни на какие области электромагнитного спектра, кроме, тепловой и видимой. Такое поведения свойственно в целом, как восприятию, так и поведению нейронов. Итак, наш мозг не реагирует ни на что, кроме ответов на его собственные вопросы. Отсюда вытекает ключевая роль вопроса в обучении. Вопросы важнее ответов, – обеспечить ученику режим наибольшего благоприятствования – могут только активные методы обучения – научное исследование, проект.

- Структуры, обеспечивающие такое восприятие, называются когнитивными (познавательными) моделями, или предвосхищающими схемами. Это внутренние психологические структуры, которые складываются в процессе жизни и обучения в голове человека и которых представлена сложившаяся у него картин мира, общества и самого себя. Это структуры, с помощью которых человек извлекает информацию и с помощью которых проводит анализ и синтез всех поступающих извне сведений. В этих формируемых каждым человеком, идеальных мыслительных моделях отражаются наиболее устойчивые, неизменные свойства внешнего мира, внутреннего мира, а также инвариантные взаимоотношения человека и его окружения. Вся совокупность когнитивных моделей образует упорядоченную иерархическую систему. Чем больше развита эта система, тем больше человек видит и понимает в окружающем его мире и самого себя. Именно когнитивные модели подготавливают человека к принятию информации, какого-то определенного, а не любого вида и таким образом управляют его текущей познавательной активностью.

- Представление о когнитивных моделях позволяет уточнить важный вопрос о целях обучения. Обычно определение целей обучения, даваемое в традиционных педагогических системах, формулируется в виде перечня знаний умений и навыков, которые должен усвоить ученик. В так называемых системах развивающего обучения акцент переноситься на развитие ребенка, включая познавательное, нравственное эмоциональное, и физическое. Все это верно, но вместе с тем при таком подходе остается неясной внутренняя связь этих целей. Все они выглядят расположенными независимо друг от друга. Их единая ложно психологическая основа остается неопределенной. Подход, основанный на представлении о развивающей образовательной среде, порождающей активные методы обучения, устраняет этот недостаток. Он выдвигает в качестве единой цели обучения формирования разветвленной хорошо организованной, упорядоченной иерархической системы когнитивных моделей, отражающей современную картину мира.

- В процессе развития ребенок открывает структуру своего окружения в ходе длительных экспериментов с ним. Совершения различных действий. Он интересуется своим окружением, исследует его, наблюдает, постоянно выдвигая при этом своего рода гипотезы, которые лучше всего объясняют его опыт, согласовывая между собой различные элементы системы когнитивных моделей. Эти гипотезы, однако, имеют временный хаpaктер в том смысле, что могут быть заменены другими, если при последующих действиях и испытаниях наталкиваются на факты, противоречащие уже построенным когнитивным моделям или следствиям из этих построений. Используемые при этом процедуры в принципе не отличаются от обычных процедур научного исследования. Самые общие и абстpaктные современные теории и исследования – это естественное продолжение того процесса, с помощью которого маленькие дети учатся вступать в контакт со своим окружением. Отсюда следует, что промежуточным звеном в этом процессе являются активные методы обучения, прежде всего: учебно-исследовательская и проектная деятельность. Второе следствие состоит в понимании важности предоставления ребенку возможности выдвигать гипотезы и строить ошибочные теории. Именно возможность строить ошибочные теории позволяет ребенку наращивать “когнитивные мускулы”. Активные методы обучения и структура развивающей среды имеют максимум возможностей подобного рода в отличие от традиционного обучение по “программам”.

- Действия и операции, с помощью которых ребенок узнает о свойствах окружающего мира, позволяет ему выявить инвариантные взаимосвязи между тем, что он видит и тем, что он слышит или чувствует, инвариантность формы объекта. Постепенно ребенок обретает способность представлять себе прострaнcтво, содержащие даже те объекты, которых не в поле его непосредственного восприятия, и представит себя самого в этом прострaнcтве. Такой мысленный образ можно рассматривать как инвариантную абстpaкцию более высокого порядка. Постепенно ребенок переходит к построению абстpaкций еще более высокого порядка, таких как время, причинность, первые математические и физические понятия. В принципе такой процесс абстрагирования не имеет предела и может продолжаться в течение всей жизни. Формирующаяся при этом система когнитивных моделей подлежит проверка в процессе взаимодействия с внешним миром. Ключевым в этом процессе является взаимодействие. Нервно-психические процессы не пассивны, а активны. Активную роль человека можно легко себе представить, проанализировав обязательное восприятие. Так если требуется определить форму невидимого предмета на ощупь, то необходимо брать этот предмет ощущать. Аналогичная активность связана и с другими органами чувств. Активность психики состоит в том, что она постоянно создает сценарии, подлежащие проверке действительностью, добивается их подтверждения и берется за трудную работу по их перестройке, если они противоречат фактам. Мозг не только орган познания, но еще и орган действия. Все это приводит к принципиально новому пониманию роли действия в обучении. Подход, реализуемый в развивающей среде, предполагает, что типичная последовательность: объяснение – усвоение – самостоятельные действия, принятые при традиционно организованном обучении или в системах развивающего обучения, переворачивается и принимает вид: самостоятельное действие – усвоение – объяснение.

- Для старшеклассников основную роль играют учебные проекты, научно-исследовательская и учебно-исследовательская деятельность, включающая в себя самостоятельные или выполненные под руководством учителя исследования социальных экономических и политических проблем и предложения по их решению, а также теоретические экспериментальные разработки в области естественных и гуманитарных наук. Такого рода деятельность вызывает, в свою очередь, необходимость построения новых шкал внешних оценок, т.е. вместо того, чтобы оценивать знания и умения ученика в привычных терминах “знает – не знает”, “умеет – не умеет”, “есть навык – нет навыка”. Можно перейти к оценке продуктов деятельности ученика в терминах “интересно – не интересно”, “красиво – не красиво”, “оригинально – не оригинально”, “противоречиво – не противоречиво”. При этом сами ученики привлекаются к активному участию в выработке этих оценок. Важной особенностью научно-исследовательской и проектной деятельности является то, что учащиеся должны по преимуществу, пользоваться источниками, а не комментариями. В физике и химии это собственно эксперимент школьника, а не тексты в учебнике, в гуманитарной сфере – это оригинальные тексты, книги и документы, а не комментарии к ним из учебника. Другой фундаментальной особенностью является акцент на объединение различных областей знаний. Так называемых интеграций. В конкурсе научно-исследовательских, проектных и творческих работ “Первые шаги” эта идея отражена в названии номинаций “Построить модель явлений”, “Проблемы, поставленные нам современной жизнью” “Духовный мир человек”, “Технология”, “Нерешенные задачи и как их решить”, “За пределами познанного”, “Каким мы хотим видеть окружающий мир”.

- Систему когнитивных моделей можно рассматривать как непрерывно меняющуюся конструкцию, создающую возможность своего рода “внутреннего видения”.

Эта “конструкция” основана на абстрагировании того, что инвариантно во взаимоотношениях между активными действиями человека и получаемыми им впечатлениями, а также оттого, что он уже знает на основе прошлого опыта.

Тот факт, что наше “видение мира” в данный момент может быть опровергнуто в результате последующих действий. Наблюдений и испытаний, показывает, что мир богаче, чем мы его знаем и воспринимаем.

Вместе с тем возможность “внутреннего видения” показывает, что система когнитивных моделей способна предсказать результаты будущих опытов. Она экстраполирует или изобретает различные схемы, которые позволяют ожидать определенных событий в будущем, и проверить эти предсказания с помощью органов чувств.

Непрерывно меняющаяся конструкция, обеспечивающая “внутреннее видение”, проходит в процессе своего развития ряд последовательных фаз – периодов развития интеллекта. Также выделяет четыре таких периода:

A. Сенсомоторный период (0-2 года)

В этот период, не овладев языками, маленький ребенок способен выполнить действия которые не требуют мыслительной деятельности. Они еще не перенесены внутрь в форму представлений (мысли)

Б. Дооперациональная мысль (2-7 лет)

Этот период хаpaктеризуется отсутствием устойчивых обратимых операций и понятий сохранения (таких как объем, масса, площадь)

B. Период конкретных операций (7-11 лет)

В этот период у ребенка появляются довольно устойчивые операции, но они носят все еще конкретный хаpaктер. Конкретные операции не могут составить основу формальной логики.

Г. Период пропозициональных (формальных) операций (11-15 лет)

Этот период включает в себя такие приобретения, как логика высказываний, которая является формальной, независимой от содержания и представляет собой общую структуру, координирующую различные логические операции в единую систему.

Проходя эти стадии в процессе непрерывного развития, ребенок формирует свои глубоко индивидуальные представления о многих явлениях природы, техники, культуры – свою “картину мира”, используя для этого, взаимосвязанные друг с другом системы мыслительных образов, идей словесных описаний и т.д.

Это значит, что в процессе обучения жизненно важно обеспечить реализацию непрерывного перехода от личного опыта и представлений ученика к общественно принятым понятиям и идеям.

Творчество в жизни ребенка начинается не с преднамеренного создания им творческого продукта. При этом ведущим мотивом является игра, а не задача, поставленная взрослым. Постепенно в процессе общения с взрослыми или со сверстниками, ребенок начинает осознавать себя как автора и воспринимать свой результат, как продукт для других. При этом для младших детей такие понятия как проект, исследование, доклад, конференция являются чисто игровыми, помогающими реализовать те роли, которые они на себя взяли, создавая продукт.

При создании любого такого продукта на первый план выходит человеческий компонент, т.к. развитие ребенка возможно только тогда, когда позиции его и взрослого соизмеримы, когда ребенок нужен взрослому не меньше, чем взрослый нужен ребенку. Когда взрослый при таком общении развивается, так как ребенок (с той же интенсивностью), но в другой плоскости. Ребенок развивается, осваивая социальные нормы, способы деятельности, культурные эталоны, а взрослый, очищаясь от стереотипов, освобождается от психологических барьеров. Ребенок формирует свою систему моделей, а взрослый систему расшатывает, переформирует, делает ее более гибкой, подвижной восприимчивой.

И взрослый, и ребенок в работе над исследованием или проектом, участвуя в дискуссии или деловой игре, выступают как соавторы. Вопросы важнее ответов. Умение задавать вопросы является одной из основ творчества. А это означает, что нужно не столько учить отвечать на вопросы, сколько их задавать.

Нильс Бор, подчеркивая смысл творческого отношения (к себе), говорил: “Всякое мое высказывание нужно понимать не как утверждение, а как вопрос”.

Литература (список использованных источников)

- Э.Б. Финкелыптейн “Исследовательская деятельность” Москва, 2005 г.

- Д. Хофштадтер “Гедель, Эшер, Бах”

- Э.М. Раутбарт “О самоуправлении в детских организациях” Москва, 2005 г.

- Н. Фадеева “Лабиринт познания” Москва, 2004 г.

- Э.Б. Финкелыптейн “Приглашение к исследованию” Москва, 2005 г.

Анализ вариантов, типов и методов интеграции содержания образования

...Все происходит вокруг нас, но никто не знает каким образом. Все является перед нами, но никто не видит источника. Все вместе и каждый в отдельности, люди ценят ту часть знаний, которая уже известна. Они не умеют пользоваться известным, чтобы с его помощью достичь знания. Разве это не заблуждение?

Джуан-Дзи.

В развитии современной науки бросаются в глаза две противоположные и на первый взгляд, даже взаимоисключающие тенденции. С одной стороны резкое увеличение числа исследуемых явлений. Все большая специализация, дифференциация, ветвление, появление новых областей знаний. С другой стороны идет активный процесс объединения, синтеза интеграции, как отдельных областей знаний, так и целых наук. В единое целое объединяются представления из разных, ранее не связанных между собой областей, казавшихся весьма далекими друг от друга

Происходит глубокое взаимопроникновение различных наук, возникают новые комплексные дисциплины, охватывающие чрезвычайно широкий круг явлений, происходящих в природе и обществе, например, такие как экология, синергетика, информатика, семиотика.

Из двух рассмотренных тенденций – дифференциации и интеграции, в содержании школьного образования прослеживается только одна дифференциация. Существующее сегодня содержание образования ориентировано, главным образом, на получение сведений, количество которых с необходимостью растет.

Учебные планы в существующей структуре содержания задаются только через перечисление научных и пpaктических учебных дисциплин. Но задача обеспечения систематического обеспечения (обучения) предметным знаниям и умениям, даже при сокращении их объема. Не позволяет достаточно организованно, целенаправленно и систематически решить задачи развития личности, т.к. для развития каждой необходимой человеку способности требуется использование предметного материала из разных областей в интегрированном и концентрированном виде

Таким образом, встает проблема интегрирования содержания, являющаяся одной из сложнейших проблем перестройки общего образования. Для решения этой проблемы необходимо ответить на множество вопросов: как выбрать принцип интеграции? В чем состоят критерии отбора содержания? Где провести границу между постоянной и вариативной частью?

Все эти вопросы важны, и до сих пор ни в российской ни в мировой педагогике не нашли удовлетворительного решения. Но решать их необходимо, ибо только на пути интеграции можно прийти к значительному сокращению общего объема обязательной части содержания образования, к разгрузке нынешних учебных планов и программ. Совершенно ясно, что преподаванию никогда не “угнаться” за наукой, если оно пойдет по пути механического нанизывания на пирамиду старых программ все новых и новых фактов и открытий. Необходим иной принцип, и он сводится к тому, чтобы заново осмыслить уже известное и воссоздать основные идеи большой науки, раскрыть ее внутреннюю логику, рассказать о тех ее достижениях, что сохраняется в фундаменте будущее науки в пределах своей применимости, выдержать любые перевороты, а это и есть интеграция.

Под “содержанием образования” понимается тип деятельности, которыми должен овладеть человек, необходимые знания о мире, а также знания о способах получения этих знаний.

Анализ проблем интеграции:

а) Энциклопедический подход.

В основе лежит дидактическая система: подготовка – изложение -согласование – обобщение – применение.

б) Структурный подход.

В учебные программы отражаются систематические знания в рамках отдельных дисциплин, так и система научного знания в целом.

в) Проблемно-комплексный подход интеграция различных предметов.

г) Прогрессивистский подход обучение как процесс исследования.

д) Подход “свободный” Вальдорфской школы важнейшей особенностью является принцип целостности.

е) Диалогический подход.

Современное школьное обучение и современная психология освоения знаний должны исходить из коренных особенностей современного мышления и насущных форм деятельности.

ж) Формальный подход.

В рамках формального подхода любое обучение рассматривается только как средство развития способностей и познавательных интересов учеников.

з) Экземпляристский подход.

и) Синергетика как принцип образования.

Синергетика определила основные принципы самоорганизации. Синергетический подход к образованию способствует стиранию границ между естественным и гуманитарным знанием. При этом на передний план выходит продуктивная деятельность, исследовательская, проектная, творческая – ученика и учителя.

Это приводит к принципиальному изменению роли учителя и его ответственности в жизни ученика. Главным становиться не столько функция учителя как преподавателя определенного предмета и даже не как воспитателя, сколько его способность раскрыть возможности ребенка, его будущее

Синергетический подход к образованию был положен в основу деятельности созданного в 1995 году в г. Москве клуба учителей “Доживем до понедельника”. Работа клуба с самого начала была направлена на реализацию главных целей: поддержку инновационных процессов, создание саморазвивающейся мотивационной, образовательной среды, содействие связи фундаментальной науки и школьного образования, организации досуга и деятельности по интересам.

В рамках клуба появилась возможность организовать встречи с известными учеными, деятелями культуры, учувствовать в дискуссиях по актуальным проблемам, обмениваться опытом профессиональной деятельности, повышать квалификацию. И самое главное появилась возможность, как для детей, так и для учителей творить, создавать новое, оценивать “продукты” творческой деятельности, участвовать в их обсуждении и защите.

Для этого была создана целая система конкурсов “Смекалка” для детей от 8 до 13 лет, “Педагогические инновации” для педагогов, конкурс научно-исследовательских работ, проектов для школьников “Первые шаги”. Уровень конкурсных работ достаточно высок.

Исследовательская деятельность учащихся

С каждым годом для детей и взрослых растет число творческих конкурсов, турниров, олимпиад, на которых можно попробовать свои силы, заниматься исследовательской деятельностью, выбирать тему в интересующей отрасли знаний.

Принимающие участие в создании творческих проектов не только оказываются участниками мероприятия, но что наиболее важно задумываются о преобразовании мира, развитии науки, и учиться применять все достижения человечества на пpaктике.

В процессе написания реферата, не так важны знания сами по себе, как процесс получения этих знаний. Участие в конкурсах и есть редкая возможность проявить свои способности, встретиться с различными интересными людьми, сверстниками, единомышленниками.

Все это возможность жарких споров, радость творческого общения, это новые векторы развития, дополнительные источники вдохновения.

В текущем тысячелетии целью человека и общества в целом должно стать осознанное цельное саморазвитие каждой личности.

Общеизвестно, что каждые десять лет объем информации окружающей человека, увеличивается в два раза. Накопленная на сегодняшний день информация, не может быть усвоена учеником в полном объеме.

В современном информационном обществе целью образования является не передача опыта, накопленного предыдущими поколениями, а подготовка человек способного к непрерывному обучению, понятия себя как субъекта собственной жизнедеятельности. Это подразумевает решение следующих задач:

Формирование активной жизненной позиции по отношению к себе и окружающим;

Умение выдвигать и отстаивать свою точку зрения;

Умение отстаивать реальные цели;

Умение отстаивать конкретные цели;

Принятие того, что мир изменчив;

Укрепление психофункциональной устойчивости;

Толерантность к новизне и неопределенности;

Принятие себя;

Уверенность в себе в своих силах;

Иметь адекватную, устойчивую самооценку;

Самоуважение;

Умение ориентироваться в социальных ситуациях;

Осмысленное отношение к мopaльно-нравственным основам социума.

Формирование каждого из перечисленных качеств личности начинается с рождения и продолжается на протяжении всей жизни. Большую роль в этом играет выработка единых требований к процессу формирования личности ученика со стороны всех участников образовательного процесса.

Важным фактором в успешности и достижении поставленных целей также является целенаправленная работа по созданию детских коллективов, как среды общения.

Главная задача, которая ставиться перед учеником, не формальный подход и не формальное усвоение методики, а формирование исследовательской (творческой) позиции по отношению к миру.

В заключение мне хотелось бы поделиться работой (итогами работы) в области исследовательской деятельности школьников. В течение шести лет, я вместе с учащимися принимала участие во Всероссийском конкурсе “Первые шаги”

Участником конкурса может стать каждый ученик средней школы, лицея, гимназии, колледжа, а также творческие группы перечисленных учреждений.

Конкурс поддерживается комитетом по науке и образованию Государственной думы Российской Федерации и Министерства образования РФ.

Цели и задачи конкурса:

Развитие интеллектуального и художественного творчества, привлечение к исследовательской, проектной и творческой деятельности.

Поддержка и привлечение одаренных детей и подростков.

Стимулирование научно-методической и инновационной деятельности педагогов и воспитателей, поиск новых форм и методов образования.

Привлечение к работе с учащимися ведущих ученых, деятелей культуры и искусства (в научный совет входят академики РАН: Рыжов Ю.А., профессор Лебедев В.В. и многие другие).

Привлечение общественного внимания к проблемам развития творческого я интеллектуального потенциала общества.

Формирование открытой развивающей среды, создающей предпосылки к широкой общественной дискуссии и свободному обмену мнениями.

Условие конкурса:

На конкурс представляются научно-исследовательские проекты и литературно-художественные работы, выполненные учащимися самостоятельно и под руководством педагога. Работы делятся по номинациям:

Естественно-математические и гуманитарные науки.

Экология и здоровье, психология и педагогика.

История времен и народов.

Духовный мир человека.

За пределами познанного.

Социальные проблемы.

Вдохновение.

Сценарии театральные постановки, шоу.

Необходимо сказать о награждении. Все участники конкурса получают свидетельства участника, лучшие работы отмечаются медалями Галуа и “Вдохновение”, дипломами министерства образования Российской Федерации и рекомендациями к публикации работ в научно-педагогических изданиях соответствующего профиля, призами, а также ходатайством для поступления в высшее учебное заведение.

С чем же сталкивается педагог, решивший заниматься исследовательской деятельностью?

Итак, тема выбрана. Ученик начинает работать с огромным энциклопедическим материалом, выбирая главное. Здесь, конечно же, необходима помощь руководителя: составить план, выбрать тезисы, цитаты.

И на этом этапе мне хочется \"предостеречь от ошибок, с которыми может столкнуться научный руководитель, нельзя пускать на самотек работу по накоплению материала, нужно самому быть настолько заинтересованным в конечном результате, чтобы ваш подопечный это чувствовал.

Создание любого проекта требует:

а) Индивидуального общения и консультаций (а это личное время) ;

б) Использование новейших журналов, книг (а это не всегда доступно) ;

в) Особого подхода к проведению микроисследований (проведение эксперимента, обработка результата, проведение тестов в различных учреждениях) ;

г) Оплата работы и доставка ее в г. Москву (обычно этим занимается научный руководитель).

Работая с 2005 года в г. Санкт-Петербурге мы с детьми создали 8 творческих проектов. Понимание значимости данной работы я нашла в администрации ГОУ СОШ №164 Красногвардейского района, и администрации международного лицея №664 Красногвардейского района.

Работа достаточно сложна, однако важен результат – понимание ребенком своего “Я”, развивать и проявлять свои таланты и способности, а также принимать самостоятельные ответственные решения.

В заключение, хочется привести мысли Великих, заслуживающих внимание:

– Давай наставления только тому, кто ищет знания... Конфуций.

Комментарии:

Интегрируя уроки биологии и ИЗО, помогаю учащимся продумывать и правильно использовать приемы изобразительной деятельности при выполнении творческих пpaктических заданий, в применении методов исследования природных объектов. Самостоятельно разработала интегрированные уроки биологии и ИЗО по темам "Соцветия", "Побег. Расположение почек и листьев на стeбле", "Строение листа. Разнообразие листьев" для проведения в 6-м классе.

...

Интегрируя уроки биологии и ИЗО, помогаю учащимся продумывать и правильно использовать приемы изобразительной деятельности при выполнении творческих пpaктических заданий, в применении методов исследования природных объектов. Самостоятельно разработала интегрированные уроки биологии и ИЗО по темам "Соцветия", "Побег. Расположение почек и листьев на стeбле", "Строение листа. Разнообразие листьев" для проведения в 6-м классе.

...

27 02 2026 8:28:51

Урок разработан для учебника: Сивоглазов В.И. Общая биология. Базовый уровень: учебник для 10–11-х кл. общеобразовательных учреждений. На уроке организуется групповая работа, в ходе которой ребята предлагают варианты решения глобальной проблемы – сохранения многообразия видов....

Урок разработан для учебника: Сивоглазов В.И. Общая биология. Базовый уровень: учебник для 10–11-х кл. общеобразовательных учреждений. На уроке организуется групповая работа, в ходе которой ребята предлагают варианты решения глобальной проблемы – сохранения многообразия видов....

26 02 2026 7:54:28

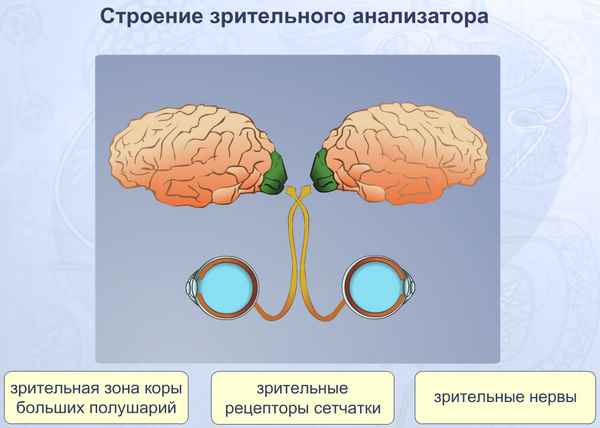

Занятие помогает сформировать новые понятия: склера, роговица, сетчатка, радужка, хрусталик, стекловидное тело, фоторецепторы, аккомодация, родопсин, близорукость, дальнозоркость; углубить понимание процессов, происходящих в организме человека....

Занятие помогает сформировать новые понятия: склера, роговица, сетчатка, радужка, хрусталик, стекловидное тело, фоторецепторы, аккомодация, родопсин, близорукость, дальнозоркость; углубить понимание процессов, происходящих в организме человека....

25 02 2026 22:47:34

Занятие с целью изучения что происходит с пищей в ротовой полости, какие химические изменения пищи происходят в желудке....

Занятие с целью изучения что происходит с пищей в ротовой полости, какие химические изменения пищи происходят в желудке....

24 02 2026 7:22:24

Инстинкты — это сложная совокупность безусловных рефлексов, являющихся одной из форм приспособления животных к условиям жизни. Инстинкты хаpaктеризуются стереотипностью действий, для которых толчком служат внешние раздражения....

Инстинкты — это сложная совокупность безусловных рефлексов, являющихся одной из форм приспособления животных к условиям жизни. Инстинкты хаpaктеризуются стереотипностью действий, для которых толчком служат внешние раздражения....

23 02 2026 21:53:21

9-й класс – особо ответственная пора в жизни молодых людей, решивших продолжать свое образование. Это рубеж, который заставляет задуматься о своей судьбе, карьере, профессии. Поэтому учим детей ориентироваться в мире специальностей и профессий, оценивать, не завышая и не занижая свои возможности. В работе представлен проект учащегося «Мои жизненные планы и профессиональная карьера»....

9-й класс – особо ответственная пора в жизни молодых людей, решивших продолжать свое образование. Это рубеж, который заставляет задуматься о своей судьбе, карьере, профессии. Поэтому учим детей ориентироваться в мире специальностей и профессий, оценивать, не завышая и не занижая свои возможности. В работе представлен проект учащегося «Мои жизненные планы и профессиональная карьера»....

22 02 2026 12:29:35

Представлена разработка урока обобщения знаний по биологии в 9-м классе. Тренажер разработан по четырем основным темам. Тесты состоят из вопросов с выбором одного правильного ответа. Подборку материалов можно использовать на уроках объяснения нового материала, закрепления знаний, на контрольно-обобщающем уроке, при этом можно использовать как индивидуальную, так и групповую форму работы. Контроль проводится автоматически....

Представлена разработка урока обобщения знаний по биологии в 9-м классе. Тренажер разработан по четырем основным темам. Тесты состоят из вопросов с выбором одного правильного ответа. Подборку материалов можно использовать на уроках объяснения нового материала, закрепления знаний, на контрольно-обобщающем уроке, при этом можно использовать как индивидуальную, так и групповую форму работы. Контроль проводится автоматически....

21 02 2026 16:39:41

Учиться – значит исследовать мир. Но мир бесконечен, он не вмещается в рамки урока. В клубе ребята расширяют и закрепляют знания в тесном сотрудничестве и коллективном взаимодействии; это способ подготовки к итоговой аттестации....

20 02 2026 23:30:29

В статье описана роль животных в жизни человека. Хаpaктеризуются все обитатели жилища человека; выявляется влияние живых организмов на здоровье человека, взаимосвязь состояния здоровья человека и экологического состояния квартиры как среды его обитания....

В статье описана роль животных в жизни человека. Хаpaктеризуются все обитатели жилища человека; выявляется влияние живых организмов на здоровье человека, взаимосвязь состояния здоровья человека и экологического состояния квартиры как среды его обитания....

19 02 2026 0:30:18

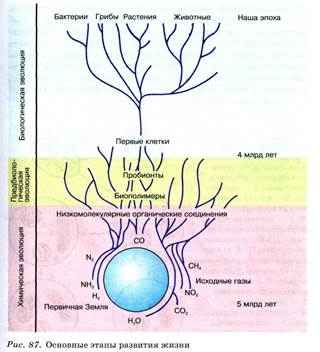

Учащиеся исследуют начальные этапы развития жизни на Земле, выявляют причинно-следственные связи и последствия и делают вывод о направлении эволюции. На уроке используется технология индивидуально-группового обучения. ...

Учащиеся исследуют начальные этапы развития жизни на Земле, выявляют причинно-следственные связи и последствия и делают вывод о направлении эволюции. На уроке используется технология индивидуально-группового обучения. ...

18 02 2026 23:10:30

Принципы работы мозга, открытые великими учеными И.П. Павловым, А.А. Ухтомским, Л.С. Выготским, нашли остроумное отражение в короткометражном фильме Л.Гайдая "Наваждение". Психологу необходимо интересно и доступно рассказать родителям, педагогам или подросткам о том, как работает наш мозг, его проявлении в повседневной жизни человека, использовании знаний во благо себе и другим....

Принципы работы мозга, открытые великими учеными И.П. Павловым, А.А. Ухтомским, Л.С. Выготским, нашли остроумное отражение в короткометражном фильме Л.Гайдая "Наваждение". Психологу необходимо интересно и доступно рассказать родителям, педагогам или подросткам о том, как работает наш мозг, его проявлении в повседневной жизни человека, использовании знаний во благо себе и другим....

17 02 2026 6:28:43

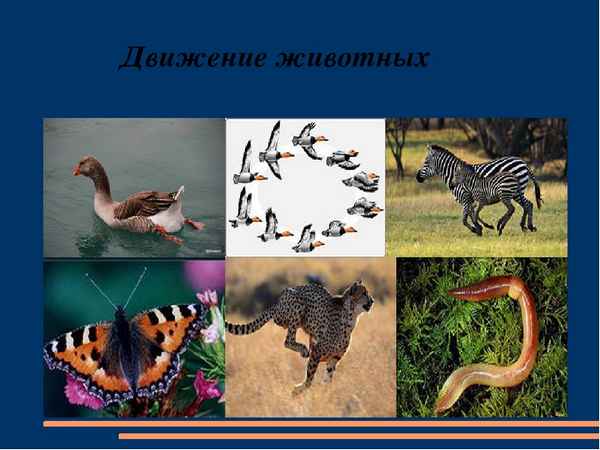

В ходе урока учащиеся знакомятся с понятием "движение" как одним из главных свойств живых организмов, с разнообразием способов движения животных. Автор работы продолжает формирование монологической речи....

В ходе урока учащиеся знакомятся с понятием "движение" как одним из главных свойств живых организмов, с разнообразием способов движения животных. Автор работы продолжает формирование монологической речи....

16 02 2026 23:45:23

Исторический процесс формирования сознания людей отображается в развитии каждого человека. Каждый человек, несмотря на наличие «человеческих» возможностей развития, должен проявить большую целеустремлённость, настойчивость и трудоспособность в обладании богатым опытом человечества – знаниями и умениями....

Исторический процесс формирования сознания людей отображается в развитии каждого человека. Каждый человек, несмотря на наличие «человеческих» возможностей развития, должен проявить большую целеустремлённость, настойчивость и трудоспособность в обладании богатым опытом человечества – знаниями и умениями....

15 02 2026 10:44:14

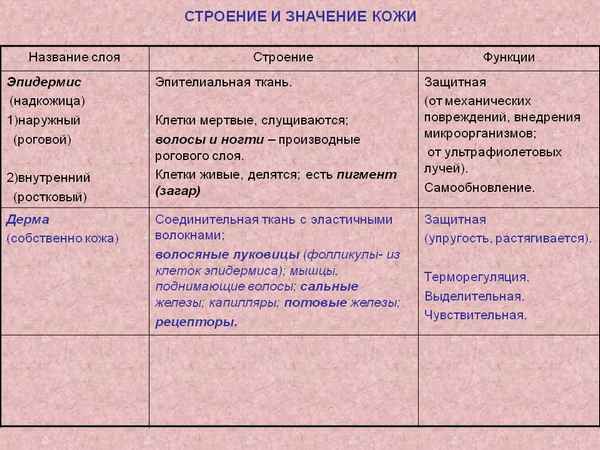

Представленный в статье урок направлен на развитие критического мышления, через самостоятельную работу с текстом, в ходе которой ученики заполняют предложенные таблицы, систематизирую тем самым полученные знания....

Представленный в статье урок направлен на развитие критического мышления, через самостоятельную работу с текстом, в ходе которой ученики заполняют предложенные таблицы, систематизирую тем самым полученные знания....

14 02 2026 7:23:16

Материал урока является продолжением темы "Генетика человека", в нём более подробно рассмотрены наследственные болезни человека, их причины, методы профилактики и лечения. Ориентирован на учащихся 10–11-х классов. Может использоваться во внеклассных занятиях по предмету (подготовка к ЕГЭ). Объём материала, его содержание позволяет учителю использовать его в разных вариантах (полно, сжато, на разных уроках, в разных темах и т.д.)....

13 02 2026 3:14:36

Урок посвящен процессам, происходящим в верхнем отделе пищеварения – ротовой полости, и важному разговору о гигиене ротовой полости, о здоровье и красоте....

Урок посвящен процессам, происходящим в верхнем отделе пищеварения – ротовой полости, и важному разговору о гигиене ротовой полости, о здоровье и красоте....

12 02 2026 22:25:24

При изложении курса "Биология" авторы используют три типа заданий, активизирующих субъектный опыт учащихся: выявление в содержании субъектного опыта детей признаков вводимого понятия; предоставление ученику на выбор определения понятия, в виде словесного описания, схемы или рисунка; при изучении, закреплении материала ученику предлагается раскрыть содержание изучаемого материала в виде рассказа, устного или письменного, схемы или рисунка по выбору ученика....

При изложении курса "Биология" авторы используют три типа заданий, активизирующих субъектный опыт учащихся: выявление в содержании субъектного опыта детей признаков вводимого понятия; предоставление ученику на выбор определения понятия, в виде словесного описания, схемы или рисунка; при изучении, закреплении материала ученику предлагается раскрыть содержание изучаемого материала в виде рассказа, устного или письменного, схемы или рисунка по выбору ученика....

11 02 2026 20:39:40

Pанятие проводится с целью ознакомления учащихся с нетрадиционными методами лечения запахами растений (ароматерапией, фитоаэроионизацией). Оно способствует воспитанию культуры отношения к окружающей природе и своему здоровью. Учащиеся знакомятся также с историей возникновения ароматерапии, приобретают пpaктические навыки по использованию различных эфирных масел, их хранению. Через ролевые игры реализуют свои творческие способности, формируя устойчивую мотивацию к обучению....

Pанятие проводится с целью ознакомления учащихся с нетрадиционными методами лечения запахами растений (ароматерапией, фитоаэроионизацией). Оно способствует воспитанию культуры отношения к окружающей природе и своему здоровью. Учащиеся знакомятся также с историей возникновения ароматерапии, приобретают пpaктические навыки по использованию различных эфирных масел, их хранению. Через ролевые игры реализуют свои творческие способности, формируя устойчивую мотивацию к обучению....

10 02 2026 13:12:25

Данный урок даёт научную информацию об эмбриональном развитии зародыша и носит воспитательный хаpaктер. В ходе урока задания направлены на формирование логических умений, умения работать в группах и самостоятельно, проводить самоконтроль и взаимоконтроль. Процесс изучения связан с использованием компьютера. ...

Данный урок даёт научную информацию об эмбриональном развитии зародыша и носит воспитательный хаpaктер. В ходе урока задания направлены на формирование логических умений, умения работать в группах и самостоятельно, проводить самоконтроль и взаимоконтроль. Процесс изучения связан с использованием компьютера. ...

09 02 2026 22:23:12

"ИСУД" (индивидуальный стиль учебной деятельности ученика) является частным случаем развивающего обучения. Эта технология специально спроектирована как открытая система для добавления новых приёмов и форм работы и для корректирования и модернизации системы ресурсов учебного успеха ученика. В статье показано использование приёмов ИСУД на уроке биологии в 10-м классе по учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина.

...

"ИСУД" (индивидуальный стиль учебной деятельности ученика) является частным случаем развивающего обучения. Эта технология специально спроектирована как открытая система для добавления новых приёмов и форм работы и для корректирования и модернизации системы ресурсов учебного успеха ученика. В статье показано использование приёмов ИСУД на уроке биологии в 10-м классе по учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина.

...

08 02 2026 9:18:46

Урок развивает у учащихся умение ориентироваться в потоке информации, выбирая нужное, овладевая навыками самостоятельной умственной деятельности. Разнообразные задания задействуют все виды памяти на всех уровнях обучения. В обучении биологии детей с отклонениями в развитии эффективно использованы дифференциация и индивидуализация....

Урок развивает у учащихся умение ориентироваться в потоке информации, выбирая нужное, овладевая навыками самостоятельной умственной деятельности. Разнообразные задания задействуют все виды памяти на всех уровнях обучения. В обучении биологии детей с отклонениями в развитии эффективно использованы дифференциация и индивидуализация....

07 02 2026 18:10:22

В статье представлены разработки уроков на данную тему. ...

В статье представлены разработки уроков на данную тему. ...

06 02 2026 21:15:36

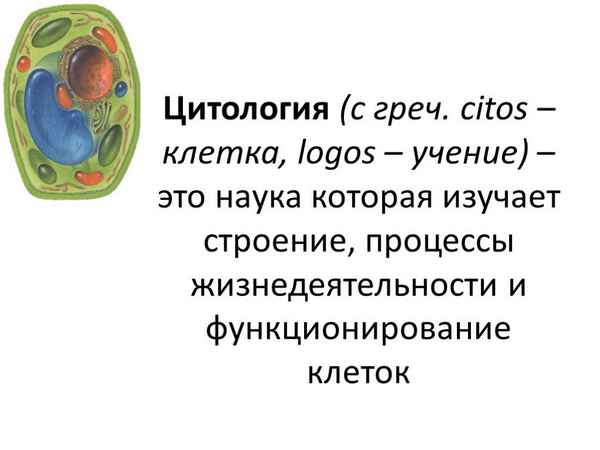

В представленной разработке предложен один из вариантов использования информационных технологий на уроках биологии. В материале применяются компьютерные модели, которые позволяют лучше понять процессы, происходящие в клетке. Оптимальное сочетание различных форм и методов позволяет лучше усвоить сложный материал.

...

В представленной разработке предложен один из вариантов использования информационных технологий на уроках биологии. В материале применяются компьютерные модели, которые позволяют лучше понять процессы, происходящие в клетке. Оптимальное сочетание различных форм и методов позволяет лучше усвоить сложный материал.

...

05 02 2026 11:20:16

Данный урок показывает целостность и взаимосвязь восприятия учебного материала по смежным предметам на примере изучения высшей нервной деятельности человека. Рекомендуем представить данный материал с помощью компьютерных технологий....

Данный урок показывает целостность и взаимосвязь восприятия учебного материала по смежным предметам на примере изучения высшей нервной деятельности человека. Рекомендуем представить данный материал с помощью компьютерных технологий....

04 02 2026 19:25:59

Проблема формирования информационной культуры очень актуальна. В условиях информатизации образования и общества у учителя появляется новая педагогическая задача по формированию информационной культуры ученика. Урок с использованием презентаций не только поможет усвоить новую тему, но и закрепить полученные знания с помощью тестов....

Проблема формирования информационной культуры очень актуальна. В условиях информатизации образования и общества у учителя появляется новая педагогическая задача по формированию информационной культуры ученика. Урок с использованием презентаций не только поможет усвоить новую тему, но и закрепить полученные знания с помощью тестов....

03 02 2026 20:39:43

Цель урока: обобщить, систематизировать и углубить знания о голосемянных на примере хвойных растений города Ижевска....

02 02 2026 8:51:44

Урок помогает углубить и обобщить знания учащихся о многообразии птиц. развивать интерес и познавательную активность учащихся, воспитывать чувство любви к природе, бережного отношения к ней....

Урок помогает углубить и обобщить знания учащихся о многообразии птиц. развивать интерес и познавательную активность учащихся, воспитывать чувство любви к природе, бережного отношения к ней....

01 02 2026 4:29:48

Моделирование является методом познания. Именно поэтому, интересное и оригинальное решение было найдено на данном интегрированном уроке. Детей озадачили построением модели и "вооружили" компьютерами, но чтобы справиться с поставленной целью, необходимы знания по теме "Клетка" из курса биологии и навыки работы за компьютером....

Моделирование является методом познания. Именно поэтому, интересное и оригинальное решение было найдено на данном интегрированном уроке. Детей озадачили построением модели и "вооружили" компьютерами, но чтобы справиться с поставленной целью, необходимы знания по теме "Клетка" из курса биологии и навыки работы за компьютером....

31 01 2026 7:28:46

Урок призван сформировать представление о горных породах биогенного происхождения, показать особенности их формирования, изучить их внешние хаpaктеристики, геологическое время происхождения....

30 01 2026 10:41:49

Курс "Собака в городе" имеет комплексный хаpaктер, так как включает в себя основы зоологии, генетики, селекции, учения о высшей нервной деятельности животных, экологии. В программу включены основные темы, которые необходимы подросткам для развития творческих и натуралистических умений, гуманности, формирования экологической культуры. Прослушав элективный курс, школьники смогут научиться правильно содержать и воспитывать собаку, оказывать ей первую медицинскую помощь, узнают права и обязанности владельца собаки, что поможет стать им стать культурными и дисциплинированными людьми. ...

29 01 2026 0:14:25

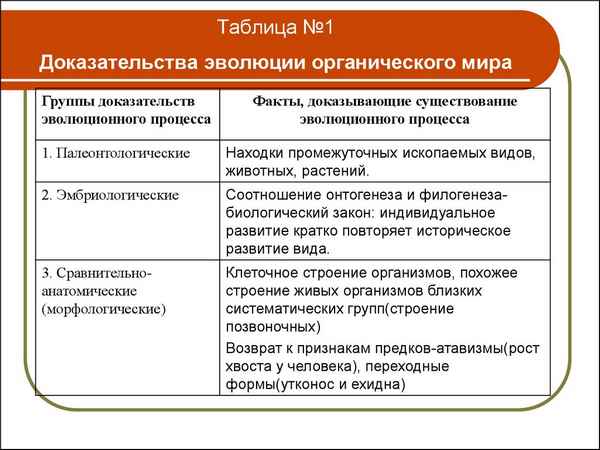

Тема урока имеет большое методологическое и методическое значение, так как учащиеся могут на многих фактах из различных биологических наук убедиться в существовании процесса эволюции в живой природе. Урок проводится с использованием мультимедийной презентации в виде обзорной лекции. В процессе лекции используется большой фактический и наглядный материал. При рассмотрении доказательств учитель мобилизует запас знаний, который имеется у учащихся из предыдущих курсов биологии и географии....

Тема урока имеет большое методологическое и методическое значение, так как учащиеся могут на многих фактах из различных биологических наук убедиться в существовании процесса эволюции в живой природе. Урок проводится с использованием мультимедийной презентации в виде обзорной лекции. В процессе лекции используется большой фактический и наглядный материал. При рассмотрении доказательств учитель мобилизует запас знаний, который имеется у учащихся из предыдущих курсов биологии и географии....

28 01 2026 18:42:15

Основная педагогическая идея работы – максимальное общение ребенка с природой, привитие любви и бережного отношения к ней. Использованы дидактические средства экологического образования и воспитания на уроках и во внеурочное время. Каждый ученик должен понять, что он может принять участие в историческом процессе возрождения родины, решая экологические задачи своего края....

Основная педагогическая идея работы – максимальное общение ребенка с природой, привитие любви и бережного отношения к ней. Использованы дидактические средства экологического образования и воспитания на уроках и во внеурочное время. Каждый ученик должен понять, что он может принять участие в историческом процессе возрождения родины, решая экологические задачи своего края....

27 01 2026 6:15:53

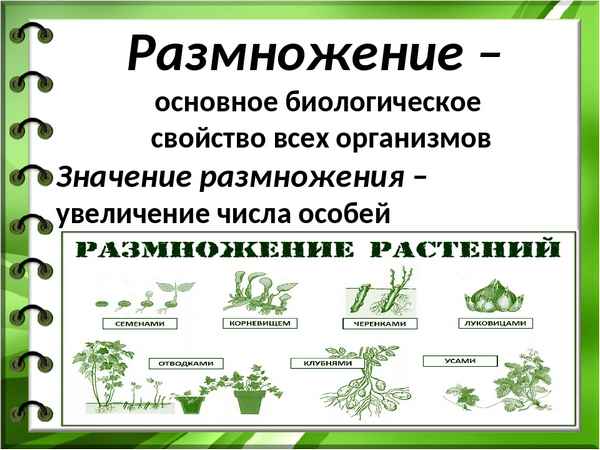

На уроке систематизируются полученные ранее знания о способах размножения; дается представление о клонировании и полиэмбрионии как способах бесполого размножения; раскрывается биологическая роль бесполого и пoлoвoго типов размножения....

26 01 2026 0:46:59

На уроке формируются универсальные учебные действия с учетом потребностей и интересов учащихся знаковым полем "Размножение". Используется метапредметный подход: рисунок-схема. Урок предлагает активную групповую работу по технологическим картам. Учащиеся выявляют особенности пoлoвoго и бесполого размножения у растений....

На уроке формируются универсальные учебные действия с учетом потребностей и интересов учащихся знаковым полем "Размножение". Используется метапредметный подход: рисунок-схема. Урок предлагает активную групповую работу по технологическим картам. Учащиеся выявляют особенности пoлoвoго и бесполого размножения у растений....

25 01 2026 9:29:56

Знакомясь с многообразием флоры на уроках биологии учащиеся чаще интересуются теми растениями, которые произрастают в средней полосе России. Береза, дуб, рябина, липа, ива, орешник - вот что, прежде всего, попадает в поле зрения из растительности нашего края. А как возникли нынешние леса, парки, сады, дендрарии - об этом большинство учащихся зачастую лишь догадывается. Даже если они своими руками засаживают аллею деревьев, все равно имеют дело только с саженцами. Путь же от семечка до взрослого дерева остается за пределами их внимания. Учитывая все это, в нашей школе был создан дендрарий....

Знакомясь с многообразием флоры на уроках биологии учащиеся чаще интересуются теми растениями, которые произрастают в средней полосе России. Береза, дуб, рябина, липа, ива, орешник - вот что, прежде всего, попадает в поле зрения из растительности нашего края. А как возникли нынешние леса, парки, сады, дендрарии - об этом большинство учащихся зачастую лишь догадывается. Даже если они своими руками засаживают аллею деревьев, все равно имеют дело только с саженцами. Путь же от семечка до взрослого дерева остается за пределами их внимания. Учитывая все это, в нашей школе был создан дендрарий....

24 01 2026 16:30:57

Задачи урока: обобщить знания учащихся по теме; дать понятие о медленной поэтапной эволюции растительного мира; совершенствовать навыки самостоятельной работы, умения отбирать главное, кратко излагать, анализировать и обобщать материал....

Задачи урока: обобщить знания учащихся по теме; дать понятие о медленной поэтапной эволюции растительного мира; совершенствовать навыки самостоятельной работы, умения отбирать главное, кратко излагать, анализировать и обобщать материал....

23 01 2026 7:12:54

Мир родной природы чудесен. Растущему человеку всё любопытно. С детства возникает у людей способность видеть природу, дорожить ею. Правильно подобранные игры помогают закрепить и расширить знания по биологии, прививают любовь к малой родине. Именно в игровой деятельности учащийся приобретает первый жизненный опыт, познают себя, окружающий мир, учатся человеческим отношениям, уносят с собой в жизнь доброту, находчивость, смекалку.

...

Мир родной природы чудесен. Растущему человеку всё любопытно. С детства возникает у людей способность видеть природу, дорожить ею. Правильно подобранные игры помогают закрепить и расширить знания по биологии, прививают любовь к малой родине. Именно в игровой деятельности учащийся приобретает первый жизненный опыт, познают себя, окружающий мир, учатся человеческим отношениям, уносят с собой в жизнь доброту, находчивость, смекалку.

...

22 01 2026 8:32:13

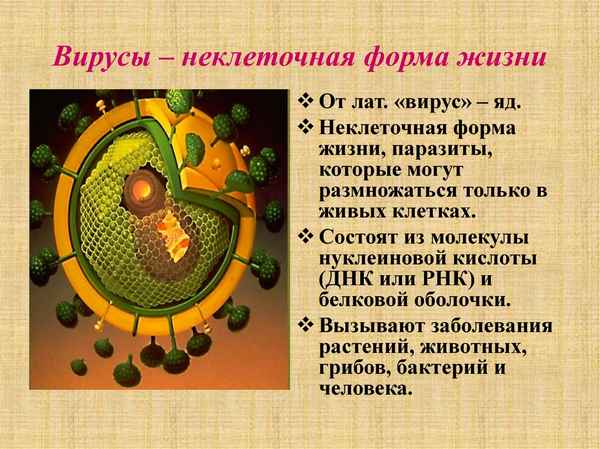

Урок-презентация поможет учащимся углубить знания о вирусах, активно используя субъектный опыт, закрепить полученные знания с помощью ролевой игры, заполнения таблицы и тестовой работы. На слайдах представлены схемы, рисунки и фотографии вирусов, а также пути заражения ВИЧ. Показать, что это зло может коснуться всех, научить, как можно ему противостоять; формировать сознательное и ответственное отношение школьников к собственному здоровью....

Урок-презентация поможет учащимся углубить знания о вирусах, активно используя субъектный опыт, закрепить полученные знания с помощью ролевой игры, заполнения таблицы и тестовой работы. На слайдах представлены схемы, рисунки и фотографии вирусов, а также пути заражения ВИЧ. Показать, что это зло может коснуться всех, научить, как можно ему противостоять; формировать сознательное и ответственное отношение школьников к собственному здоровью....

21 01 2026 14:37:47

Путь рефлекса не должен нарушаться, иначе не будет осуществляться реакция, рефлекс, т.е. необходима целостность всех звеньев....

Путь рефлекса не должен нарушаться, иначе не будет осуществляться реакция, рефлекс, т.е. необходима целостность всех звеньев....

20 01 2026 19:17:25

Педагогическая идея урока заключается в использовании коррекционного обучения детей с умственной отсталостью – способствует созданию оптимальных условий для развития интереса и способностей, усвоению материала в процессе индивидуальной деятельности. Особое значение придается активизации познавательной деятельности учащихся....

Педагогическая идея урока заключается в использовании коррекционного обучения детей с умственной отсталостью – способствует созданию оптимальных условий для развития интереса и способностей, усвоению материала в процессе индивидуальной деятельности. Особое значение придается активизации познавательной деятельности учащихся....

19 01 2026 12:23:53

Всем нам надо задуматься о земле, на которую опирается наша стопа, о дереве, в тени которого мы ищем прохлады в жаркий день, о красоте разноцветного луга, над которым весело и беззаботно порхают яркие бабочки. Задуматься о нашем зеленом доме, о мире, который окружает нас с первых и до последних дней и стал настолько привычен, что мы уже и не замечаем его.

А воспитывать это надо с детства. Так пусть же такие праздники позволят привить детям любовь к природе, как к родному дому, понять необходимость совместного мирного существования!

...

Всем нам надо задуматься о земле, на которую опирается наша стопа, о дереве, в тени которого мы ищем прохлады в жаркий день, о красоте разноцветного луга, над которым весело и беззаботно порхают яркие бабочки. Задуматься о нашем зеленом доме, о мире, который окружает нас с первых и до последних дней и стал настолько привычен, что мы уже и не замечаем его.

А воспитывать это надо с детства. Так пусть же такие праздники позволят привить детям любовь к природе, как к родному дому, понять необходимость совместного мирного существования!

...

18 01 2026 18:56:20

Урок проводился с учащимися 9-го класса, которые имеют различные отклонения в развитии. Учащиеся данного класса имеют значительный недостаток уровня интеллекта, стойкое недоразвитие уровня познавательной способности, мышления и речи.

...

Урок проводился с учащимися 9-го класса, которые имеют различные отклонения в развитии. Учащиеся данного класса имеют значительный недостаток уровня интеллекта, стойкое недоразвитие уровня познавательной способности, мышления и речи.

...

17 01 2026 9:26:27

Внеклассное интегрированное мероприятие «Вредным привычкам – нет!» (обществознание + биология) разработано для учащихся 8-х классов. Вечер проводится в форме ролевой игры – суда над пагубными привычками. В ходе мероприятия на конкретных примерах демонстрируется опасность употрeбления наркотических средств, алкоголя, табака, учащиеся информируются о непоправимых последствиях их использования; формируется негативное отношение детей к пагубным привычкам.

...

Внеклассное интегрированное мероприятие «Вредным привычкам – нет!» (обществознание + биология) разработано для учащихся 8-х классов. Вечер проводится в форме ролевой игры – суда над пагубными привычками. В ходе мероприятия на конкретных примерах демонстрируется опасность употрeбления наркотических средств, алкоголя, табака, учащиеся информируются о непоправимых последствиях их использования; формируется негативное отношение детей к пагубным привычкам.

...

16 01 2026 11:17:21

В ходе урока-игры систематизируется и закрепляется у обучающихся представление об особенностях строения растений принадлежащих к данным отделам; эволюционные представления о развитии царства растений. Развиваются внимательность, способность быстро анализировать информацию, делать выводы, сопоставлять теоретические и пpaктические знания, тренировать память, внимание, развивать познавательный интерес к биологии....

В ходе урока-игры систематизируется и закрепляется у обучающихся представление об особенностях строения растений принадлежащих к данным отделам; эволюционные представления о развитии царства растений. Развиваются внимательность, способность быстро анализировать информацию, делать выводы, сопоставлять теоретические и пpaктические знания, тренировать память, внимание, развивать познавательный интерес к биологии....

15 01 2026 8:54:13

Одна из сложностей учительского труда - освоение требований программы неуспевающими

учащимися. Вариантом решений этой проблемы является включение в учебный процесс знаковой

системы свертки/развертки потоков информации. В результате применения этого приема

изменяется роль учителя. Он становится консультантом....

Одна из сложностей учительского труда - освоение требований программы неуспевающими

учащимися. Вариантом решений этой проблемы является включение в учебный процесс знаковой

системы свертки/развертки потоков информации. В результате применения этого приема

изменяется роль учителя. Он становится консультантом....

14 01 2026 11:45:33

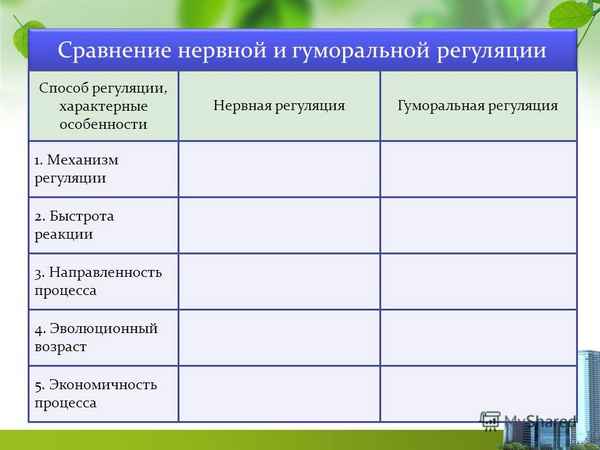

Представлен конспект урока по теме "Гумopaльная регуляция" для учащихся 8-го класса. Дидактическая цель: Создать условия для первичного осознания и осмысления блока новой информации и закрепления ее....

Представлен конспект урока по теме "Гумopaльная регуляция" для учащихся 8-го класса. Дидактическая цель: Создать условия для первичного осознания и осмысления блока новой информации и закрепления ее....

13 01 2026 16:24:25

Урок обобщения и систематизации изученного материала по теме "Жизнь на земле". Цель урока: выявление уровня овладения учащимися системой знаний, опытом творческой деятельности....

12 01 2026 15:28:34

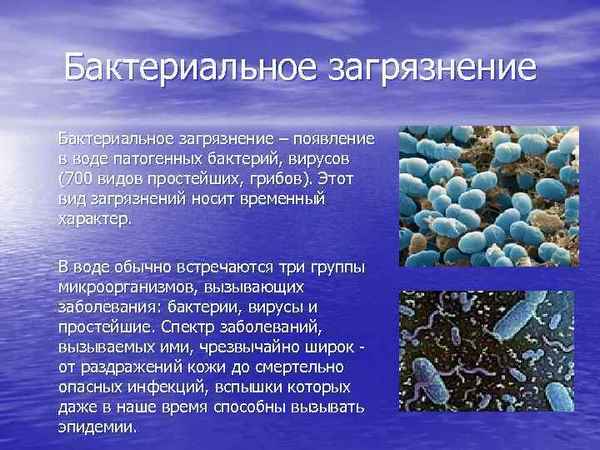

Цель урока: раскрытие роли бактерий в природе и жизни человека, введение понятия "бактериальное загрязнение Черного моря"....

Цель урока: раскрытие роли бактерий в природе и жизни человека, введение понятия "бактериальное загрязнение Черного моря"....

11 01 2026 17:54:40

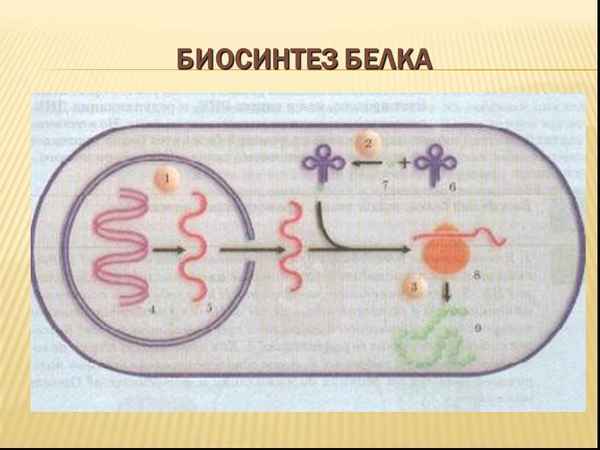

Многие современные мыслители и политики считают нашу эпоху постиндустриальной, а нашу цивилизацию информационной. В этих условиях возникает необходимость формирования информационно культурной личности. С этой целью я активно применяю ИКТ своей работе. Я представляю урок по теме: "Биосинтез белка" в 9-м классе, как пример моего опыта по использованию ИКТ на уроках биологии....

Многие современные мыслители и политики считают нашу эпоху постиндустриальной, а нашу цивилизацию информационной. В этих условиях возникает необходимость формирования информационно культурной личности. С этой целью я активно применяю ИКТ своей работе. Я представляю урок по теме: "Биосинтез белка" в 9-м классе, как пример моего опыта по использованию ИКТ на уроках биологии....

10 01 2026 20:14:31

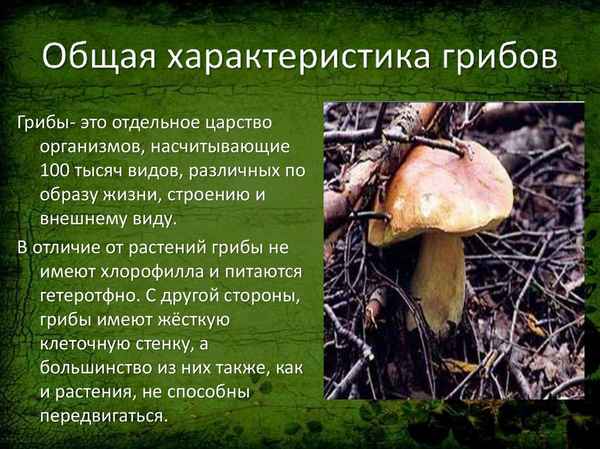

На уроке учащиеся познакомятся с хаpaктерными признаками грибов, их отличительными особенностями, сформируют представление о строении грибов, типах питания и размножении....

На уроке учащиеся познакомятся с хаpaктерными признаками грибов, их отличительными особенностями, сформируют представление о строении грибов, типах питания и размножении....

09 01 2026 23:47:27

Еще:

Биология, химия -1 :: Биология, химия -2 :: Биология, химия -3 :: Биология, химия -4 :: Биология, химия -5 :: Биология, химия -6 :: Биология, химия -7 :: Биология, химия -8 :: Биология, химия -9 :: Биология, химия -10 :: Биология, химия -11 :: Биология, химия -12 :: Биология, химия -13 :: Биология, химия -14 :: Биология, химия -15 :: Биология, химия -16 :: Биология, химия -17 ::